【摘 要】2010年中国人均GDP超过4 000美元,标志着正式进入“上中等收入”行列。文章对掉进“中等收入陷阱”的拉美等国家进行比较,以跨越这个“陷阱”并早已进入高收入行列的东亚“四小龙”为参照系,指出中国经济发展已经历了2次跨越,经历了市场驱动和要素驱动的阶段,目前刚进入效率驱动即“上中等收入”阶段,未来将要穿越上中等收入,经历“创新驱动”的高收入阶段。文章分析了中国在效率驱动即“上中等收入”阶段容易掉进“中等收入陷阱”的各种诱因,提出避免掉进“陷阱”和经济转型的动力问题,并提出需要防止的7个主要陷阱。

【关键词】中等收入陷阱 经济增长 中国模式 竞争力 社会保障

【作 者】郑秉文 中国社科院拉丁美洲研究所所长、研究员;中国社科院世界社保研究中心主任。

2010年,中国人均GDP终于走出“下中等收入”组,进入“上中等收入”组的下沿。这是一个重要的历史节点,它标志着中国现代化进程从此进入了一个崭新的阶段,经济发展水平迈上了一个更高的台阶,社会进步将要面临一次新的跨越,同时也意味着,中国改革开放取得了举世瞩目的成就,未来将面临一些新的、严峻的挑战。

一、“中等收入陷阱”的经验分析与国际比较

世界银行将世界各经济体按年人均国民总收入(GNI)分为低、中、高3组,并每年公布调整的标准。根据2010年8月的最新标准,低收入为年人均国民总收入995美元及以下,中等收入为996-12195美元,高收入为12196美元及以上。其中,在中等收入标准中,又划分为“偏下中等收入”(以下简称“下中等收入”)和“偏上中等收入”(以下简称“上中等收入”),前者的标准为996-3945美元,后者为3946-12195美元。

中等收入陷阱,是指“几十年来,拉美和中东的很多经济体深陷‘中等收入陷阱’而不能自拔;面对不断上升的工资成本,这些国家作为商品生产者始终挣扎在大规模和低成本的生产性竞争之中,不能提升价值链和开拓以知识创新产品与服务为主的高成长市场”,即指有些国家和地区长期滞留在下中等收入阶段,有些国家和地区则较快走出下中等收入阶段,但却在上中等收入阶段徘徊不前。

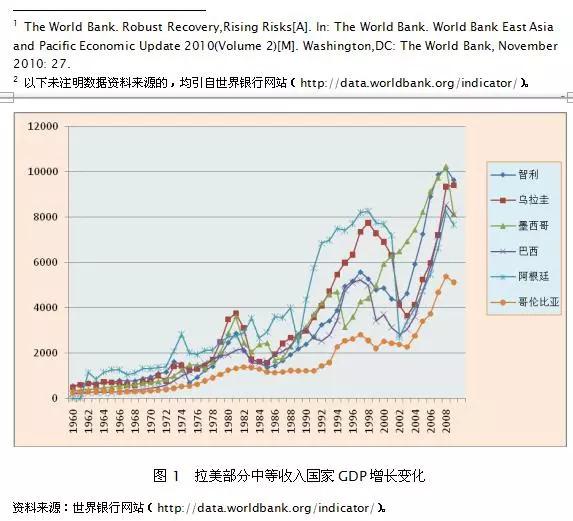

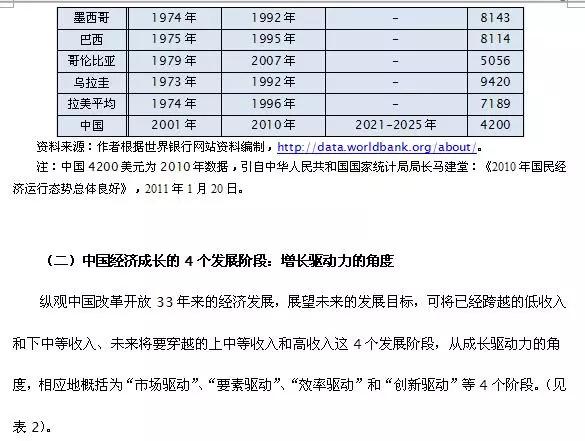

人们在讨论“中等收入陷阱”案例国家时,主要将目光集中在拉美、东亚和中东地区。拉美是中等收入国家最为集中的地区,在其33个经济体中,中等收入有28个,其中,下中等收入9个,上中等收入19个。并且,很多拉美国家早在20世纪60年代末和70年代初就已达到中等收入水平。例如,智利于1971年人均GDP达到1097美元,乌拉圭1973年达到1405美元,到2009年分别为9645和9420美元,据预测,这两个国家2011年将进入高收入行列;墨西哥1974年(1255美元)和巴西1975年(1144美元)也分别达到中等收入水平,2009年分别是8144和8121美元;哥伦比亚1979年人均GDP达1063美元,2009年为5126美元。阿根廷早在1962年人均GDP就达到1145美元,但2009年仅为7666美元。根据国际货币基金组织2010年10月的一项预测,在未来5年内,阿根廷人均GDP与高收入标准仍存在较大距离(IMF,2010)。截至2011年,拉美地区上述国家在“中等收入陷阱”平均滞留时间37年,其中智利40年,乌拉圭38年、墨西哥37年,巴西36年,哥伦比亚32年,阿根廷更是长达49年。

自19世纪中叶第一次工业革命以来,全球230多个经济体中只有60多个成为高收入国家和地区,绝大部分至今还停留在中等收入阶段,少数仍未走出低收入行列。值得注意的是,的是,目前的一些高收入国家,在半个世纪前,其经济发展水平还不如某些发展中国家和地区。例如,1962年阿根廷人均GDP既高于其前宗主国西班牙(519美元),也高于其移民主要来源地的意大利(990美元);然而,西班牙1969年进入中等收入国家行列,1978年跨入高收入行列,2009年人均GDP为31774美元;意大利的增长速度更为迅速,1963年达到中等收入水平,1975年就成为高收入国家,2009年人均GDP为35084美元,而阿根廷却未走出“中等收入陷阱”。葡萄牙作为巴西的前宗主国,1960年人均GDP为804美元,巴西为(208美元)同属低收入国家。但是,葡萄牙1971年达到中等收入水平,1987年又进入高收入行列,2009年人均GDP为21903美元,而巴西仅处于中等收入水平。

二、中国经济发展的3次跨越与4个阶段

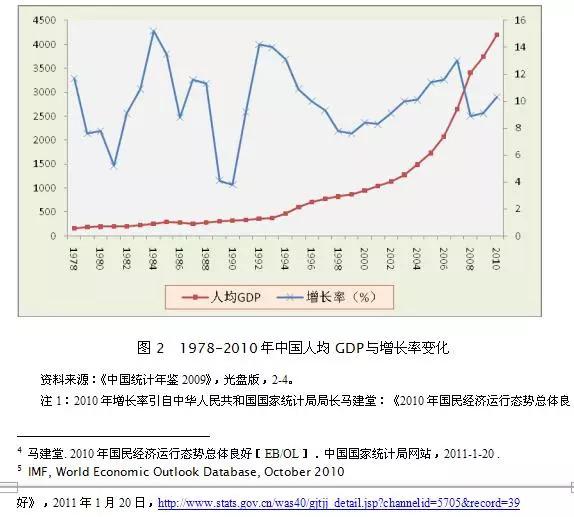

2009年中国人均GDP为3744美元。2010年中国GDP增长率10.3%,经济总量39.8万亿元,据此计算人均GDP将超过4200美元。据国际货币基金2010年10月的一项预测,2010年中国人均GDP将达4283美元。这些数据意味着,2010年中国已突破世界银行最新调整的上中等收入标准3945美元,正式跻身于上中等收入行列。

(一)中国经济发展的3次历史性跨越:国际比较的角度

改革开放以来,中国1978年人均GDP仅在155美元的起点上,只用了23年便于2001年突破1000美元大关(1042美元),正式进入下中等收入组,实现了第一次跨越;随后仅用了9年时间突破4000美元大关,从下中等收入一跃跻入上中等收入行列,完成了第二次历史性跨越。

这是一次“惊险的跨越”,它向世人再现了“东亚速度”。在被誉为成功走出“中等收入陷阱”典范的“东亚奇迹”中,日本、中国香港地区用了7年,新加坡用了8年,韩国用了11年。这个“惊险的跨越”意味着,如果将下中等收入和上中等收入视为“中等收入陷阱”的两个不同阶段的话,中国已成功跨出“中等收入陷阱”的初级阶段。相比之下,在这个跨越中,马来西亚用了18年,泰国用了20年;拉美国家平均用了22年(1974年拉美国家人均GDP为1188美元,1996年4042美元),其中,墨西哥用了18年,乌拉圭用了19年,巴西用了20年,智利用了23年,阿根廷用了26年,哥伦比亚则用了28年,而其前宗主国西班牙和葡萄牙分别仅用了9年和15年,意大利则用了14年。

在进入上中等收入阶段之后,中国面临的是如何实现第三次跨越,顺利进入高收入国家行列。在其他条件不变的情况下,按照目前的增长速度推测,中国实现第三次跨越、顺利进入高收入组的时间大约在“十四五规划”期间,即从现在起大约需要11-15年左右。如果不出意外,按照这个预测,中国的“第三次跨越”将有可能再现“东亚速度”。在这个跨越中(3946-12196美元),日本用了12年,新加坡用了11年,中国香港地区用了11年,韩国仅用了7年(见表1)。

1.第一阶段1978-2000年:“市场驱动”阶段

1978-2000年是中国经济成长的“市场驱动”阶段,也是人均1000美元以下的低收入阶段。在这个阶段,中国之所以能够保持高速增长、成功飞越“贫困陷阱”,除其他因素外,无论是农村包产到户,还是城镇国企改革,一个重要原因是明晰产权性质,引入市场等价交换的激励因素,使几十年高度计划体制压抑下的生产力得以释放,尤其是1992年确立社会主义市场经济体制之后,市场经济制度逐渐完善,增长速度从1992年的14.2%,逐渐回归到2000年理性的8.4%。这个发展阶段是市场经济制度不断试错、试验、探索和建立的阶段,一切改革领域都是为了建立市场经济制度,每一届政府都在为引入市场和驱动增长而努力。

增长的背后是市场的推动,成长的动力是市场的驱使。在高度计划经济体制下政府“有形之手”突然被市场“无形之手”替代之后,市场势力的结果必然带有相当的自发性、盲目性、甚至是疯狂性。而正是这些原始的市场爆发力,推动中国最终跨越低收入发展阶段。

2.第二阶段2001-2009年:“要素驱动”阶段

2001-2009年是中国经济增长的“要素驱动”阶段,也是进入下中等收入的重要历史阶段。根据现代增长理论,经济增长取决于劳动、资本及资源和技术进步的投入。在下中等收入阶段,发展中国家往往利用比较优势,以要素投入来拉动增长,尤其对石油、天然气、矿产、农产品等自然资源丰富的经济体,要素驱动特点十分明显,甚至到了“资源诅咒”的依赖程度。毫不例外,此阶段中国经济增长也明显带有劳动驱动、资源驱动、资本驱动甚至土地驱动的“有形要素驱动”的历史特征。

首先,从劳动要素投入看,由于中国正处于人口红利高峰期,丰富和廉价的劳动力成为经济增长的比较优势,以劳动密集型产品出口为主的对外贸易自然就成为一个重要增长引擎。从外汇储备增长趋势可以看出,外汇储备保值增值的压力主要就是在这9年之中形成的,2001年仅为2121亿美元,2010年末激增至2.85万亿美元。有研究认为,劳动对增长贡献率的变动以2003年为界可大致分为两个阶段,此前贡献率较低,此后逐渐稳定下来。其次,从资源要素投入看,土地要素对经济增长的贡献率逐年增大,甚至很多年份超过劳动的贡献率,1997-2008年平均在20%-30%之间;矿产资源的消耗对工业增长的贡献率更要高一些,有研究认为高达37%,环境资源消耗的贡献率是18%,能源的贡献率为16%。最后,从资本要素投入看,中国的投资率始终居高不下,是经济增长的一个重要引擎,例如,2000年投资率为35%,2009年提高到40%以上,而同期消费率则从2002年的60%下降到2006年的50%以下。

这个发展阶段,尽管是粗放的,但却是幸运的,中国加入WTO恰好贯穿了这个阶段的全部。这是一个历史性的机遇,中国抓住这个机遇,带着2.85万亿美元的外汇储备,利用9年的时间,顺利走出这个阶段,进入下一个发展阶段。

3.第三阶段2010年至“十四五”规划:“效率驱动”阶段

从2010年至“十四五”规划,是人均GDP达到4000-12300美元的上中等收入阶段,是中国经济增长从“要素驱动”向“效率驱动”转型的重要阶段。从要素驱动向效率驱动转型有两层含义,一是从主要依靠出口和投资驱动为主向依靠消费、投资与出口协调拉动转型,属于一国发展战略;二是从粗放增长向集约增长转型,既提高生产力和竞争力的水平,是进入高收入(第四阶段)的必由之路。对于转变发展战略的紧迫性和必要性,在此次金融危机之后已形成社会共识。经济转型的关键在于粗放向集约转型,这是效率驱动的主要内涵,既改善投入产出比,提高投资报酬率,提升经济竞争性,以获取长期增长的可持续性。相对于要素驱动阶段,效率驱动阶段强调的是增长的良性循环:报酬率是增长的主要驱动力,改善投入产出比就可提高生产力,生产力水平提高之后就会提高投资报酬率,包括物质投入、人力投入和技术投入;因此,反过来,国民收入的可持续能力决定于生产力,投资报酬率也决定于生产力,而增长潜力又决定于投资。

4.第四阶段“十四五”规划之后:“创新驱动”阶段

“十四五”规划之后,中国开始进入高收入阶段,这是一个技术创新驱动增长的阶段。众所周知,虽然改善制度、减少宏观经济不稳定性、提高人力资本、修建社会基础设施等都可获取收益并带来增长,但都难逃报酬递减的铁律。长期看,增长和提高经济的竞争力只能依靠技术创新。在高收入发达国家,技术创新无一不是驱动增长的根本源泉。在高收入发达国家的经济增长中,技术创新的贡献率达70%,而中国的创新贡献率还不到40%。提高自主创新能力,建设创新型国家,是中国国家发展战略的核心,也是提高综合竞争力的关键,同时,也是当前跨越“中等收入陷阱”的战略部署和进入高收入国家行列的战略通道。

综上所述,在中国经济增长的4个阶段中,市场驱动阶段的本质是中国经济史的制度变迁,强调的是自由市场经济制度的转型;要素驱动阶段实际是比较优势的必然阶段,强调的是市场经济制度的确立;效率驱动阶段是避免“中等收入陷阱”的必由之路,强调的是市场经济制度内涵的提升和社会转型;技术创新阶段是高收入经济体的趋同发展阶段,强调的社会转型和政治转型。

三、中国积极应对“中等收入陷阱”的7个挑战

中国成功走出下中等收入阶段这个“矛盾突显”时期,刚刚进入“陷阱密布”的上中等收入阶段。未来十几年,尤其“十二五”期间,是中国避免掉进“中等收入陷阱”、顺利进入高收入发展阶段的关键时期。毋庸置疑,与下中等收入阶段相比,中国在上中等收入阶段面临的考验将是全新的,面对的挑战将是严峻的。与其他掉进“中等收入陷阱”的国家相比,中国在中等收入阶段遇到的问题更复杂,任何一个失误都可能存在导致掉进“陷阱“的风险。作为世界第二大新兴经济体,中国经济增长备受瞩目,甚至被视为全球增长的一个引擎,稍有波动,对区域甚至全球经济就会产生较大影响。根据近十几年来周边国家和其他一些发展中国家的经验教训,结合中国曾在下中等收入阶段遇到的问题,针对中国在上中等收入阶段有可能遇到的挑战,笔者提出如下建议。

(一)避免“转型陷阱”,抓住增长方式转变的历史机遇

中共中央第十七届五中全会刚通过的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(以下简称“十二五”规划建议)指出,未来5年以加快转变经济发展方式为主线,这是推动科学发展的必由之路。以加快转变经济发展方式为主线,显然是指把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,尽快构建扩大内需长效机制,促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。但是,在中国社会经济发展中,不平衡、不协调、不可持续的问题依然十分突出,这个基本判断正如“十二五”规划所论述的那样,完全“符合我国基本国情和发展阶段性新特征”。在上中等收入发展阶段,中国经济社会面临的阶段性新特征或落进“中等收入陷阱”的诸多诱因可以主要是:投资和消费的失衡关系难以扭转,增长的资源环境约束更为明显,产业结构还不合理,城乡区域发展很不协调,收入分配差距日益扩大,科技创新能力还不强,农业基础仍然非常薄弱,就业总量压力和结构性矛盾十分突出,制约可持续增长的体制机制障碍依然较多,各种社会矛盾明显增多,等等。所有这些“阶段性新特征”,都是在进入上中等收入水平之后需要在增长方式转型中逐步加以解决的,这就需要抓住历史机遇,充分利用各种有利条件,准确把握发展趋势,以顺利跨越“中等收入陷阱”。

在世界经济史上,由于没有抓住历史机遇导致经济增长方式转型滞后并从此一蹶不振的案例也不少见。早在19世纪中后期,拉美国家就陆续踏上了现代化之路。在尔后的百余年内,该地区经历了初级产品出口导向、进口替代工业化和新型出口导向这样3个发展阶段,曾经历过两次转型。第一次转型发生在20世纪30年代以后,拉美的进口替代发展战略是迫于30年代大萧条并主要从40年代后期开始转型的,大约滞后了15-25年。第二次转型主要发生在20世纪80-90年代,特别是21世纪以来。拉美进口替代发展模式为拉美打下了相当的工业基础,取得一定的成就,但与东亚相比,拉美增长率不可同日而语:1961-2000年东亚新兴经济体增长率年均在7%以上,1973年中国香港地区曾高达17.4%,而拉美平均只有1.7%,在“失去的80年代”甚至跌为负增长。

纵观20世纪百年来拉美经济发展历程,其两次转型合计延迟大约50-70年,尤其第二次转型的延误,从一个侧面成为解释当今拉美国家整体上经济发展始终停留在中等收入水平的主要原因之一。有理由这样认为,对拉美经济转型的机会成本而言,“失去的80年代”只是一个符号,实际上就经济发展的国际比较来看,“失去的”至少是半个世纪。

(二)防止“拉美陷阱”,实现“包容性增长”

“拉美陷阱”主要是指分配不公,进而指两极分化的社会、动荡不安的城市和毫不守信的承诺等。收入分配不合理,甚至与扩大社会消费总需求逐渐脱节,将不利于经济增长;如果这个自由市场制度的缺陷长期得不到纠正,就意味着分配原则和分配政策没有考虑到有利于经济的可持续增长。在初始分配环节的分配原则并没有将社会总消费需求和宏观经济总量增长的关系等因素考虑进来的情况下,政府应该及早出面纠正“市场失灵”,否则,将不利于扩大内需和加快增长方式转变,有损于增长的可持续性。有利于经济增长的分配原则及其方式应是包容性增长,即公平合理地分享经济增长,而不是拉美式的“增长性贫困”,即一方面经济呈低速增长态势,但另一方面贫困率也居高不下。

中国基尼系数虽低于拉美的中等收入国家,但却高于很多亚洲发展中国家,且呈逐渐攀高的趋势。改革开放以来,中国的减贫成就斐然,举世公认,但分配不公却始终受到社会的诟病,并且城乡之间、沿海和内陆之间、行业之间、城镇居民内部的收入差距日益扩大。因此,在踏进上中等收入“门槛”的关键时刻,从“GDP增长”向“包容性增长”转变,其本质含义与从要素驱动向效率驱动转变具有异曲同工之处,在未来十几年里,当历史行进到上中等收入阶段的后期,人均经济总量大约将是目前的3倍,如不采取有效的措施,贫富差距将有可能进一步扩大,社会矛盾将积重难返,对社会安定形成威胁。

(三)跨越“福利陷阱”,保持社保制度与经济增长的同步发展

中国经济正处于上升期,社保制度也同样处于建设高涨期。但目前中国的问题是社保制度没有跟上经济高速发展的步伐,制度建设显得非常滞后,没有充分发挥保障居民消费和扩大内需的应有作用。在进入上中等收入阶段之后,迅速的城镇化、大规模的非农化和生活水平的整体提高,必将使社保制度的现状显得更为滞后,尤其是经济增长的预期使人们对社保制度的要求更高,社保制度面临的压力更大。在这种情况下,重要的是要保持清醒头脑,居安思危,吸取当年欧洲发达国家处于中等收入阶段时和拉美国家的一些教训,始终保持社保制度与经济增长的同步发展,既不要滞后,也不应超前,滞后将不利于扩大消费和经济增长,超前会“透支”经济增长的可持续性,成为掉进“中等收入陷阱”的诱因;换言之,社保制度建设中要防止出现从一个极端走向另一个极端的倾向。

(四)防止“金融陷阱”,金融改革应慎之又慎

此次金融危机中,中国金融业经受住了严峻考验,受到较大影响的主要是实体经济。在某种程度上说,这是因为中国金融体系还没有完全开放和融入国际金融体系的结果,但尽管如此,其结果还是受到国际业界的充分肯定和认可,比如,每年发布的《全球竞争力报告》对中国“金融市场成熟度”的单项排名就从一个侧面说明一定问题:2008年排名仅为第109名,2009年前进至第81名,2010年跃升至第57名。

在中国迈入中等收入阶段时,一方面应坚持改革,加大金融业的开放度,不要因噎废食,但同时应采取十分谨慎的态度,循环渐进,这是因为,从防范危机的实际效果看,人民币资本项下可兑换和金融体系的开放程度和进程必须取决于中国国情。同时,还要继续加强金融监管体系建设,完善监管制度,建立一个健康的金融业和银行业。否则,金融体系一旦出现问题,势必拖累整个实体经济,影响增长,欲速不达,甚至有可能落入“金融陷阱”。

(五)小心“美元陷阱”,确保国民经济安全

截至2010年第三季度末,全球外汇储备为8.99万亿美元;截至2010年12月底,中国外汇储备为2.85万亿美元,占全球总量的三分之一。由于相当一部分外汇持有美元资产,规模巨大的储备资产的安全问题越来越引起全社会的极大关注,甚至在2009年3月13日举行的十一届全国人大二次会议中外记者招待会上,温总理在答记者问时说,“我想再次重申要求美国保持信用,信守承诺,保证中国资产的安全。”但是,中国储备资产的价格主要依赖于一系列不确定、不稳定和不正常的因素,如同保罗•克鲁格曼教授曾《纽约时报》载文指出的,中国积攒了2万亿多美元外汇储备,人民共和国变成了“T-bills共和国”,已经“将其自身推到一个美元陷阱之中,既不可能从中脱身,也不可能从一开始就改变策略不跳入这个陷阱”;即便不考虑美国国债券收益过低问题,由于以美元标价,一旦美元贬值,中国外汇储备也会遭受巨大损失。事实上,由于美国持续的经常项目逆差、巨额外债、货币供给急剧增加、巨额赤字等因素,中国储备资产面临着威胁,其持有的美元资产实际已经贬值。

四、结 语

毫无疑问,中等收入发展阶段是中国仍可以大有作为的重要战略机遇期,也是各种社会矛盾明显增多的陷阱密布期。在这个发展阶段,中国既面临难得的历史机遇,也面对诸多可以预见和难以预见的各种风险挑战,除前述的“转型陷阱”、“拉美陷阱”和“福利陷阱”之外,还面临着诸如“金融陷阱”的风险、“美元陷阱”的考验、“民主陷阱”的诱因、“失衡陷阱”的危险等等,甚至还包括主要来自房地产市场的“资产泡沫陷阱”和来自国际舞台的各种各样的“恶意捧杀陷阱”等。这些大大小小陷阱,构成了中国独有的中等收入阶段的“阶段性新特征”,形成了前所未有的“中国式”的“中等收入陷阱”的严峻挑战。

尽管如此,33年的改革开放为中国顺利度过中等收入阶段和跨越“中等收入陷阱”积累了丰富经验,为中国经济长远可持续发展奠定了重要基础。有理由相信,在中国发展道路上,在不久的将来,在中国的第三次跨域中,“中等收入陷阱”必将成为历史。