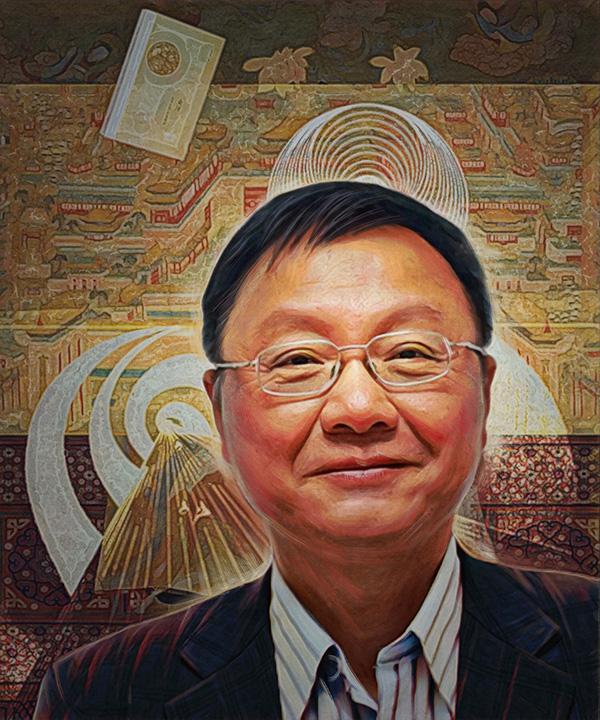

李天纲(澎湃新闻 蒋立冬绘)

自从西方的宗教学进入中国以来,对儒、道、佛之外的“神祇”“祭祀”“社会”“庙会”等民众信仰活动,始终没能很好地给予界定,有时称“民间宗教”,有时称“民间信仰”,有时称“民众祠神”等等,甚至简单地归入“封建迷信”。概念界定的含混,导致我们在宗教学研究中,对“民间宗教”的整体性关照和研究不够。复旦大学哲学学院李天纲教授最近出版了《金泽:江南民间祭祀探源》一书,以上海青浦金泽镇为最主要的研究个案,探究江南地区官方儒学经典、祭典和民间地方祭祀系统之间的密切关联。由此提出,“从儒教祠祀系统演变出来的民间宗教,才是中国现代宗教的信仰之源”。记者为此采访了李天纲教授,请他谈谈这一“民间宗教”体系是如何建立起来的。

按:5月12日下午,复旦大学哲学学院与金泽工艺社、金泽镇政府、青浦区文广局、旅游局联合举行《金泽:江南民间祭祀探源》新书发布会。

李天纲:《金泽:江南民间祭祀探源》,生活·读书·新知三联书店,2017年12月出版,559页,58.00元。

您的新书《金泽:江南民间祭祀探源》(下面简称《金泽》)对民间宗教与儒教的关系提出了一系列新的看法,为什么会从儒教的角度切入民间宗教?

李天纲:你知道,我们有一群人想在中国建立宗教学,研究中国宗教,这也是我从历史学进入宗教学的一个初衷。前几年,北大、港中大和台湾政大的宗教学系、所的同人在一个系列联席会议上提出了“华人宗教”概念。从儒教角度观察民间宗教只是一个方面,我们当然还可以从道教、佛教的角度去观察,目前较多地是从道教传统去研究。其实,宗教学基本上是从基督教研究开始的,接近神学。用神学的方法来看待中国宗教可以看出一些问题,但原来的脉络就不清晰了,因为打破了中国信仰体系的完整性。近几十年来,包括台、港、澳做华人宗教研究的学者,不约而同地提出一些看法:中国人的宗教该怎么深入研究?这个问题已经想了好多年。在此研究基础之上,我的想法有一些改变。海外学者自施舟人先生以来,主要是顺着道教研究的思路:即按照当代道教的状况去研究中国宗教。中国宗教的根底在道教,这是传统的看法。鲁迅讲过,许寿裳、钱玄同、陈独秀同时都讲,其实这是章太炎东京讲学的思路。近人研究中国文化,康有为讲孔教,章太炎讲“国学”。章太炎认为中国人的基本信仰与民间祠祀相关,和顾炎武以下清代学者的观点比较接近。

我一直认为清学是有思想的,乾嘉学者对中国文化有大想法,绝非一句“饾饤小儒”能够抹杀。看看顾炎武等人,非常重视“五经”中的礼乐、祭祀要义,全都是这个想法。《金泽》对中国民间宗教的基本判断,很大一部分是受到了顾炎武《日知录》、赵翼《廿二史札记》和明、清士人笔记中相关条目的启发。一般人不明白清代学者为什么要研究民间祠祀、鬼神信仰,比如俞樾为什么要写《右台仙馆笔记》?他们认为中国文化的根底在这个里面。尽管他们并不全盘接受民间祭祀,但秉持儒家礼制,去限制、化解、提升祭祀,这是更加基本的态度。我觉得儒教更重要的态度是提升而不是限制,把它们规范化。某种意义上来讲,儒教就是士大夫用儒学要义对民间宗教的规范化。对民间祭祀体系加以承认和规范,形成了我们称之为儒教的东西。今天的儒学是不讲这些的,它们在现代儒学之外,现代儒学只取了心性论,作为中哲的主干,用来定义“儒家非宗教”。但是,这并不符合历代学者的看法,也不符合今天实际生活中存在的宗教现象。定义了自己的说法,还试图改造、取缔,即所谓“移风易俗”,但实际上并没有消灭它们。所以对我来说,就要用人类学的方法,到田野中去承认和观察这些现象。出版社问这是不是一部人类学著作?我说不是,《金泽》充其量只是“采取文化人类学研究方法”,其实关注的是宗教学。

俞樾:《右台仙馆笔记》

所以,相对传统的道教是中国宗教的根底的说法,民间宗教与儒学更具有亲和性?

李天纲:民间宗教和儒学没有佛、道教这么强的亲和性,但和儒教的亲和性一点都不差。我在《金泽》中试图区分儒家、儒学和儒教,在明、清之前这三个词不需要区分,混着讲没有问题。今天在人类学意义上讲“儒”,无论是用Confucianism,或者Ruism来翻译,都需要有世俗性和宗教性的区分。大家现在说“儒家”“儒学”不是宗教,OK!是世俗的,非宗教的,但这是最近一百年形成的诠释传统。此前,我们讲“儒教”,是包含信仰、祭祀和仪式的。即使在“儒学”教义中,我们也能检查到不少基于祭祀的“超越性”(Transcendence)。所以今天讲儒家是不是宗教,儒学是世俗的,其实是基于对“儒教”的现代诠释。当你把民间祭祀革去了,和明清时期讲的“儒教”含义就不一样了。按当代新儒学(Contemporary Neo-Confucianism)的定义,说儒家不是宗教,那是没有问题的。但要说中国历来没有宗教(钱穆说),儒教不具有宗教性(冯友兰说),那是不符合历史和现实的。我对中哲史、思想史、文化史、艺术史、社会史的建议是:我们要区分儒学、儒家和儒教,然后才能把问题说清楚。学者作定义、诠释和改造现实的能力其实都很有限,重要的是承认和理解活生生的信仰现象。我们要做的是描写活生生的现实,查考汗牛充栋的文献,理解基层民众每天都在奉行的信仰实践,然后再找出根本的问题。在整个的研究过程中,现代学者也需要交代自己的分析方法,告诉你所依据的理据。

之前请您谈康有为的孔教,您已经讲到了周孔之教与孔孟之道的差别。

李天纲:这是谈儒教时的根本问题,“周孔之教”和“孔孟之道”的区别要仔细说。现在大陆的新儒家中有一些学者认为:儒家是宗教,他们主张儒家应该成为现代社会中的主导宗教。这些学者从孔子教义,或者孟子心性论来论证儒教。用孔子学说立教,从孟子性理中发掘宗教性,这是当代新儒家的两条宗教路线。这两条路线都想把儒学作为一个道德宗教树立出来,配合“德政”,更新意识形态。我在《金泽》里试图论证,和西方亚伯拉罕宗教相比,中国宗教主要是“做的宗教”,不怎么是“讲的宗教”。“讲”是讲道理,就是教义;“做”是做祭祀,就是仪式。一般来讲,士大夫喜欢讲道理,老百姓认真做祭祀,普通中国人的宗教生活是祭祀,而不是讲学。儒家是中国宗教儒、道、佛三家中最能讲道理的,但不等于中国人的信仰基础就是这些道德意识形态。清代学者顾炎武、章学诚等人意识到这种差别,他们把“四书”心性、德政类的儒学概括为“孔孟”,把“五经”中讨论的宗教祭祀、礼乐制度概括为“周孔”。我觉得研究中国宗教,观察“儒家宗教性”应该从“周孔之教”着眼。以前在学习中国思想文化史时期,我已经注意到“五经学”与“四书学”的差别,周予同先生著作、朱维铮先生授课,给我们讲“孟子升格运动”,就是讲解“孔孟之道”是如何形成的。我是在金泽镇的田野调查和江南地区的方志查考中才真正理解这一事实的,中国宗教(包括儒教)的信仰方式,其实是“周孔之教”。简单地说,清代学者把“经学”抬出来,把“制礼作乐”的周公请回来,再次加在“述而不作”的孔子之上,是想恢复一条与“孔孟之道”不同路线的“周孔之教”。

《李天纲谈孔教会的兴衰》,载2015年11月29日出版的第357期《东方早报·上海书评》。

我不主张在现代社会恢复传统儒教教义,更不能接受用“政教不分”“君师一体”的方法推行新儒教。把儒教理解为国家宗教、意识形态宗教、士大夫知识分子宗教,是用来管束民间、管束老百姓的,这种想法其实并不完全是“传统”宗教,而是康有为等人理解的“现代性”宗教,在当代社会是行不通的。我们讨论的“儒家宗教性”,并不是事先预设的结论或主张,而是通过研究分析得出的事实。儒家确有不少上层的、官方的、士大夫的属性,是意识形态,是官方宗教,但民间信仰才是中国宗教的基础,是在自发产生、自我运行的。民间信仰是中国人的信仰之源,不单是儒家用民间信仰建立自己的祠祀体系,道教、佛教,以及其他各类会、道、门组织,都在民间信仰中汲取资源。

您书里提到了淫祀的问题。您认为儒家、官方对淫祀的态度比较暧昧、模糊。虽然常常说它们不合法,但并不严厉禁止。正史里的那些循吏到了地方为官,往往会禁淫祀。当然这可能是一种惯例的写法。循吏们总要干一点移风易俗的事情,我的感觉是,禁淫祀是政治正确的主流话语。那么淫祀又是怎么能够存在、生长的呢?民间的这些活动是如何与主流话语共存的?

李天纲:禁淫祀的号称循吏,其实都是些酷吏,是一些特别想建功立业的儒生,像海瑞、汤斌这样积极堕淫祠的官吏,史不多见。传统社会和现代社会不同,官方的规定除了税赋之外,很多条规可以调整,产生了很多地方性的变通方式,具有自主性。还有,每个皇帝的个人意志、秉性、信仰不同,知县、知府的儒、道、佛教倾向也有差异,传统社会能接纳一些多样性。现代宗教则是整齐划一的,国家的控制能力和思想力度都很强,而且是用法治体系来强力维护。民间信仰在中国文化中最顽强、扎根最深,很难改变。儒家自上而下的教化、州府县的行政命令,并不能改变人民的信仰方式。地方官员到地方上都是和乡贤们一起商量行事,所以就产生了一种妥协。传统政治,在基层是一种妥协政治,信仰领域尤其如此。中国从京畿到行省,到州县,科举出生的儒家士大夫都会限制民间宗教,即反淫祀。其实中国宗教的“淫祀”不表现出狂热、冲动和极端的性质,更多的祭祀中的奢华。“踵事增华”,这个就叫淫,“淫者,多也”。祭祀应该,但太多不好,像现在潮州人祭祖用一千条猪,肯定是“淫”。一个善治的地方官员会和地方耆老协商,与乡镇力量妥协,宽容民间宗教,这是我们在明清方志里,在乡镇调查中看到的情况。

“孔孟之道”还是“周孔之教”,这也取决于我们在哪个层级看中国人的宗教。讲儒学、儒家,我们到县一级,县以下便没有孔子庙了。但是儒教的祭祀生活,乡镇上却更加发达。在江南的乡镇生活中,巡回官吏和乡居士绅打成一片,乡绅有退休京官,也有当地秀才、举人,这些人在乡镇一级积极参与民间祭祀。我在《金泽》中写了一章“士大夫的宗教生活”,就是想说明这个现象。比如,黄道婆和地方棉纺织产业有关,在上海县是第二位的神祇,仅次于城隍。地方绅士、老百姓就是要信黄道婆,于是就列为上海县的官祀了。在乡镇一级的民间信仰体系中,官员和乡绅是有妥协的。这些县志里面没有记载,要装高大上,乡镇志里就有。像钱大昕,在翰林院里用书札抨击佛教,这是他必须持有儒教立场。但他回到嘉定,到青浦朱家角镇来探望王昶,两人同去家里隔壁的圆津禅寺里游玩,开心得不得了,和尚热情接待他们。朱家角圆津禅院、金泽颐浩寺里有很多进士、举人的题字,赵孟頫、冯梦桢都留下了墨迹,可见佛教、道教、民间宗教力量之强,因为他们有钱。我认为:赵孟頫、冯梦桢、王昶、钱大昕等人给庙里题词都是拿钱的,佛教、道教,还有那些民间信仰的老爷庙,有钱买字画,扩园林,树楼阁。儒家的孔子庙哪有什么香火?江南儒生科举,都是“不拜文庙拜武庙”,宁愿拜关公,孔庙是最穷的,现金短缺。儒生、士大夫其实不喜欢孔庙,玩得开心的是在佛教、道教的寺庙、道观里,与民同乐。在嘉定的儒、道、佛碑刻里,我们发现南翔镇云翔寺有“嘉定四先生”(程嘉燧、唐时升、李流芳、娄坚),诗文俱佳。“四先生”虽然都是举人,但文章却是全国公认的。这几个人都在庙里造像,入祀孔庙不够格,曾国藩这样有功名的人才可以在孔庙里面设立排位。入寺庙相对容易,而且是画像,不是立牌位。

在乡镇基层的儒、道、佛教,总的倾向是合,不是分。佛教庙有关公,道教庙有观音,儒家祠祀的城隍、东岳,各种老爷神祇,都出现在佛道寺观中,连孔庙也请了文昌帝君。三教合,合在哪里?合在民间祭祀上,我称为“三教通体”,民间信仰是体,三教是流。

佛教对这个民间祭祀是不是有所排拒?

[荷]许理和:《佛教征服中国:佛教在中国中古早期的传播与适应》

李天纲:佛教是接受的,比如原来是享用儒教祠祀(血食)的关公,后来就成为佛教寺庙中的大护法。不止是关公,基层寺庙,包括明清上海的龙华寺,现时上海的下海庙,都保留有了好几个老爷。最新改造过的下海庙,和上海的“人间佛教”现代系统不一样。佛教革命以后的“人间佛教”在玉佛寺、静安寺,还有龙华寺比较典型,庙宇建制清理过了。下海庙原是个土庙,是从老爷庙改过来的,为了香火,仍然放了好多老爷。这样的情况非常普遍,所以中外学者一到江南、华南的乡镇基层,就发现儒、道、佛教并不需要严格区分,三者的交叉融通的案例比比皆是。其实,佛教在印度也是在婆罗门教等信仰中汲取资源的,并不是一个单纯“哲理”性宗教。佛教不吸纳中国基层信仰的话,那就只是印度佛教,而不是汉传佛教。我受荷兰汉学家许理和的启发,读他的《佛教征服中国》,也谈过好几次。他研究中国基督宗教的时候,也注重这个关系。他说,你们都有一个方向性的错误,只看到利玛窦在“四书五经”里面找上帝,徐光启、李之藻、杨廷筠都是儒家精英,还不能说明全部问题。你们还应该寻找中国基督宗教的民间基础,看基督教怎么进入民间信仰,下层的基本信仰才是最重要的。许理和本人的基督宗教研究不突出,但他的提示很重要。我们研究“儒耶对话”,都还是在性理教义上讲,是“上层传教”,耶稣会擅长做这个。但是,除了“学术传教”之外,民间信仰是怎样的状况?这是研究中国文化时更加关键的问题。

民间宗教和道教、佛教在基层基本能够和平共存,那么基督教呢?

李天纲:基督宗教自明末重新进入中国已有四百年,也是因为儒道佛“三教通体”的信仰格局,比较容易生存下来。天主教为什么能够在儒生众多、儒学普及的上海、松江以及江南地区扎根?除了徐光启、李之藻、杨廷筠、孙元化等士大夫的皈依之外,他们的末世论、基督论,以及天主教的天堂、地狱理论,和中国人鬼神观念结合在一起,是更加重要的原因。我曾建议两个博士生去研究一本书,叫《四末真论》。这是在松江传教的比利时耶稣会士柏应理写的一本讲天主教地狱的书。徐光启讲利玛窦的《天主实义》,跟随入教的并不多。徐光启的孙女甘弟大配合神父讲天主教的地狱,入教的人就多了。中国的道教讲冥府,佛教讲地狱。在这个幽司的问题上,儒家是保留的,不愿意多讲,但也不是不信有“鬼神”。儒家不愿意讲末世,是一个理性的态度,他们只是不想把这些神鬼具象化,因为这不真,且很难论证。这是儒家高明的地方,但是儒家不是不说宗教、不讲信仰、不信鬼神,而是把“鬼神”变成“精气”“魂魄”,就像张载、朱熹讲“理气”那样,对之加以祭祀。现代哲学史家从这个“理性”的角度否认了儒学的宗教意义,这是“现代性”,是现代人的做法,古人,还有老百姓不作此想。朱熹是信鬼神的,他信死后灵魂有去处,但他不说,他绕。因为他没见过,不承认,却也不否定。这是儒家的怀疑论,比佛教、道教、民间信仰要审慎得多。但是,翻译《中国经典》(Chinese Classics)的伦敦会传教士理雅各,却把儒家怀疑论推定为无神论,强调人文主义因素,导致对儒学现代性的崇拜。杨庆堃说理雅各把儒家的怀疑论夸张到无神论,导致了后来的中国哲学史试图以唯物主义来解释儒家传统,这是完全正确的。我们当然还是提倡理性主义,但你说古人就是唯物主义,中国人就是无神论,这是不符合事实的。

《四末真论》

纪晓岚《阅微草堂笔记》对相信无神、无鬼的人是很嘲讽的。纪晓岚对所有怪力乱神都承认,但有些他自己解释不了;他激烈反对那些读朱熹读死了的、认为没有鬼神的腐儒。

李天纲:像纪晓岚这样的时代是不用说了,按那时人类理智的认识水平,肯定是很容易看到许许多多“鬼神”现象的。今天仍然有很多奇怪现象,物理的、生理的、心理的,并不为现代科学所解释,所以才有你这位“有鬼君”。只要有不能解释的精神现象,人就有可能用信仰寻找答案。前面提到俞樾写《右台仙馆笔记》,当时已经是六十岁以后了,可能被他晚年的生理衰老困住了,写了很多鬼故事。这也是很自然的,每个人都有自己的生理经历啊。这就是人性,包括人的身体性决定的。

您在《金泽》中提出“民间信仰的秩序”问题,似乎民间信仰也有自身的生成的过程、规范化的过程,并不全是迷信、混乱状态。民间信仰是用儒、释、道教的规则来整理的,还是它自己就有一套规范?这涉及民间信仰到底是一套独立的宗教体系,还是与儒、道、佛教混杂在一起?我看到,中国人的鬼魂世界到明清时非常发达,确实自己就有一个规范化的倾向,这里面的动力是什么?

李天纲:我以为民间信仰也有内在的秩序化的诉求,也就是说:民间宗教也是有组织的,并不是“乱七八糟”的。我发现杨庆堃把儒教、民间宗教描写成“Diffused Religion”(弥散性宗教)虽有社会学的必要,但从宗教学来看,他忽视了中国宗教的组织性。从佛教、道教来看,都是从民间的宗、教、派、山头、丛林慢慢变成了组织化的宗教。有了初步的组织化之后,就会有高僧、法师出来讲经说法,建立衣钵传承,做规范化的整理。有的寺庙,还能够刊刻庙志、藏经,形成自己的文献和经典传统。其实,香火壮大以后的民间信仰,也必然走向秩序化,把他们贬低为“弥散性”(Diffused确有bad organized的意思),是不理解这种组织化倾向。中国宗教是有组织的,不过不是像基督宗教教会(Church)那样的“强组织”,而是一种地方性的“弱组织”。现在海外研究华南地区中国民间宗教的,观察到民间信仰既有向道教方向发展的,也有向佛教方向发展的。把民间宗教归为道教的比较多,他们称之为“道封”。“道封”或许就是借用道教的组织方式,把民间信仰接纳进来。这是有传统权威的,比如龙虎山、茅山、武当山。佛教也有收编民间信仰的,但“佛封”比较少。其实,历史上有儒教的时候,受封祠祀,享有血食,将之列为帝、王、侯、伯各级神祇的情况最为普遍,儒教最容易列出神的等级秩序,制度上叫做“赐额”。所以,我向道教研究学者提出“儒封”的问题,儒家不是通过信仰的秩序化,收编民间信仰吗?当然皇帝“赐额”是偶发性的,有的皇帝不感兴趣,有的皇帝很感兴趣。比如宋代的真宗、徽宗,明代的洪武和嘉靖,都是对“鬼神”很感兴趣的。清代也有几个皇帝信,但总体上理性一点,少一点,但是历代的敕封、谕祭也从来没有停过。 “赐额”,就是“儒封”,儒教和道教、佛教抢夺得厉害。今天不把儒家作为信仰来研究,就不讨论这些问题。朱熹不断说,淫祀是要反的,但官方有了敕额了,就要慎重,就不能拆,他意思是显过灵的要承认。朱熹老家婺源的鬼神——五通,后来搞得很邪的,道路抢劫,霸占民女的都有,朱熹不能接受。但是,有的神祇是宋代赐过额的,当年不恶,百多年后变邪了的,那朱熹也主张采取谨慎的态度。所以民间宗教往上行线走,用“儒封”的方式秩序化是很可以理解的。在《金泽》中我还试图提出,民间信仰在下层自发状态下,同样也在追求秩序化,只要它存在得够久,它的内部就会生成一些秩序来。

民间信仰的秩序化,我们在金泽镇,以及江南地区看到有很好的例子。比如,金泽镇祭祀,明清以来有一个“一朝阴官”的册封,就是把东岳、关王、城隍、祖师、海瑞等神祇,按等级封出高下,掌管阴曹地府,就是“一朝阴官”,用来保佑金泽人民和四乡八里前来祭祀的信徒。道教讲冥府,佛教讲地狱,这些观念都是建立在古代中国人的往生信仰之上,顾炎武在《日知录·泰山治府》中揭示说这种信仰是周秦祭祀中出现的。章太炎认为道教地府信仰是学了印度佛教的地狱后弄出来的。顾炎武不这么认为,他讲阴曹地府是中国人古已有之的信仰,不待佛教输入。金泽镇还有一个民间信仰的秩序化案例,就是“烧十庙香”。“烧十庙香”不独金泽然,青浦、松江、苏州、杭州的方志上都有记载,是江南地区进香的特点。江南民间在当地有神有灵的众多庙宇中选十个,排成秩序,在一天内串烧完成,叫做“十庙香”。把不同老爷的头衔、不同神祇的功能都串联起来了,形成一个秩序。这个信仰习俗,至今在金泽香火中保留,年轻人开车在青浦全境烧十庙,老年人在镇上也能找到大小十庙。

上海市青浦区金泽镇

地方性的阴官不需要描述整个冥府,只要能嵌入体系就行。这里是不是有一个地方共同体的前提条件?就是每个地方的神祇,都可以自成一体?江南有江南的民间,华南有华南的民间,华北也有华北的民间,都有一个自己的成体系的民间信仰在?

李天纲:对啊!这就是“地方宗教”(Regional Believing)啊!民间宗教是有浓烈的地方性的,或许也就是格尔兹讲的地方知识(Local Knowledge)。地方知识中有更悠久的文化传统,有更仔细的身份认同,还有更强烈的情感投入,当然也有更自然的信仰态度,这些都是一旦沉潜到乡镇祭祀的调查中马上就能发现的,就是你不要嫌弃它的“土气”。金泽镇的杨老爷庙会,比上海市区的龙华庙更加传统,虽然更加朴素,却也更加自然,你一定会更喜欢。我们现在的“地方性”是日见其少了,被强大的统一性压倒了。我虽然不能跟着香客相信老爷显灵,神祇降临,但我相信一个地方的信仰,对当地人的身份认同和社区凝聚会起十分重要的作用。金泽镇一年二度的庙会(“廿八香讯”“九九香讯”),通常都能聚集方圆百里的十几万人,过去水路畅通的时候人数更多,达到几十万人。民俗庙会对一个地方的文化,包括禁忌、举止、方言、食物、婚姻等等习俗会有潜移默化的影响,造成一方风土一方人。康德讲语言和宗教是两个最重要的身份认同标志。这是一条普世原理,因为我们看到不但基督宗教的欧洲文化如此,民间信仰的江南宗教也是如此。《金泽》中有好几个章节处理信仰和认同的关系问题,观察地方信仰如何在信徒中间表达为地方认同。清代中叶以后,黄道婆是上海的地方信仰,妈祖是福建移民认同,得到过历代朝廷的赐额“济顺”“天妃”“天后”。上海镇乡原居民就顽强地把黄道婆推崇为地方认同,与城隍神并列祭祀。这时候,民间祭祀表现出来的是身份认同意识。我们看传统体制和现代体制的差别,明清的城隍神祇不是统一规定的,而是可以地方协商的,各县、各府,都有自己的城隍神,并不是用一个统一神来号令全国,地方完全可以封自己神。这种多样的地方性,与虚拟的统一性结合起来,类似联邦制,是一种宗教联邦制,信仰共同体。

如今,金泽的民间祭祀跨越到江苏、浙江的乡镇,联系了周边其他市镇,是一个区域性的信仰共同体。可是,与明清鼎盛时期比较起来,还是呈现出衰败之势。您曾指出,民间宗教之衰败,起于“戊戌变法”之后的庙产兴学。这是个很有意思的说法,是不是可以引申说,现代教育带来的科学与理性,本来就是民间宗教的天敌?民间宗教的未来还有前景吗?

李天纲:是的,现代科学、文化、教育在世界范围内助推着世俗化运动。各种现代运动并不维持传统信仰,在十九、二十世纪世俗化运动冲击下,传统宗教不断衰败,这是事实。欧洲的基督宗教,甚至号称信仰精神强烈的美国基督宗教,也都面临着现代理性,即科学、文化、教育的冲击,不断衰退。但是,我们要强调一点,我们搁置十九世纪末期法国大革命、二十世纪初期俄国苏维埃革命不论,二十世纪以来西方发达社会基督宗教的“世俗化”,是一个相对自然的过程,不是人为“改造”的结果。在一些以剧烈运动方式推进现代化的国家,宗教是被人为“改造”的对象,它们的“消亡”并不是一个自然过程。百多年来,中国的权威部门和精英分子,用运动的形式打击民间信仰,取缔民间宗教。然而,到上世纪八十年代以后,这些暴力革除运动似乎都失败了,民间宗教和其他宗教一样,居然还有强势的“复兴”。

但无论如何,现代科学、理性对民间宗教有很大冲击。

李天纲:是的,我承认传统宗教必然会遭遇困境,我在《金泽》的结论部分说了工业化、城市化、现代化对近代中国的影响。但是,我们这几年在江南、华南、华北和全国各地看到的情况却是民间信仰以各种方式涌动着,正的邪的,新的旧的,层出不穷,有的还相当强烈。关于未来,我的看法就一句话:民间宗教没有消亡,它只是在转型。如果一百多年来的中国宗教是一个自发、自然的状态,那肯定不会是今天的样子,会比今天的样子规范、传统和完善一点。从中国台湾、香港、澳门地区,以及新加坡的华人宗教的现实状况,大致可以想见大陆宗教的本应状况。另外,日本、韩国的本土宗教状况,也是中国宗教本应状况的一个借鉴。在这些先期发展的东亚社会中,本土宗教也并没有消失,它们经过了各种温和的改造,转型到现在的样子,居然和现代生活并行不悖。反过来讲,中国大陆这一百多年的“移风易俗”做法确实也有合理性,过分邪乎的怪力乱神、欺世盗名的行为,即使在传统的儒教社会也是要加以限制的。奇怪的是,现在有些很邪的信仰,反而不受限制了,很多行骗的东西重新起来了,有的信仰甚至干预世俗生活,在某种意义上是“政教合一”了。

[加]查尔斯·泰勒:《世俗时代》

民间宗教主动适应世俗化、理性化,行“宗教改革”,这是应该的。但是,外部力量强制推行改造运动是不对的,是侵犯人权的。现在我们已经认识到,信仰是一种自然的现象。原先有“弗洛伊德理论”认为,宗教信仰是不正常的人性所致。宗教是鸦片,信教是因为心理受压抑,处于病态,需要治疗。更多的宗教学家,如涂尔干、韦伯、伊利亚德,他们都倾向于认为信仰是一种正常现象,是“人类学的常数”,并不是一种病态。从后一种定义来估计,宗教学者就认为宗教会不会消亡是一个伪命题,并不需要认真讨论。现代社会很多人还保持着信仰的需求,宗教不会消亡,只会转型,转成另外一种信仰方式。当代最著名的哲学家查尔斯·泰勒说,传统的西方宗教都在衰败,但西方人对于“灵性”(Spirituality)的探索反而更加热烈了。泰勒在《世俗时代》(A Secular Age)说,教会类型、神学类型的组织化宗教都在衰败,但出现了对瑜伽、禅、藏传佛教、民间宗教和新兴宗教的信仰热情。另一位著名社会学家彼得·伯格早年认为“世俗化”已经彻底改变了西方宗教,西方人不再对信仰抱有热情。然而,他晚年却提出了“再神圣化”的理论,认为西方社会对于信仰的热情并未消失。现在西方宗教中最有活力的是灵恩派,就像是一种民间宗教形态的基督宗教。灵恩派基督教,跟着节拍叫啊,喊啊,很少讲神学道理,喜欢唱歌做仪式,就像是民间宗教。中国的民间祭祀,也可以理解成Sacramento,一套祭礼。民间祭祀重视与神明的沟通,不注重神学教义的灌输,这是很关键的差别。从此意义来看,我们也可以说世界宗教和人类信仰的大趋势是向民间化的方向在发展,中国的民间宗教之路并未走到尽头。过去的哲学史解释礼乐文明,就说儒家祭祀是“诗的宗教”,是摆摆样子,慎终追远,不探究祭祀的对象是什么。祭祀的对象当然是鬼神、灵魂啦!祭祀者无论古今,都是很认真的。完全不相信有超越性的神明存在者,祭祀仪式是做不下去的啦!所以,孔子才在《论语·八佾》里说:“祭如在,祭神如神在。吾不与祭,如不祭。”