2018年8月3日,深圳市正式发布《市政府关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》,提出到2035年深圳将筹集建设各类住房170万套,其中公共住房总量不少于100万套。

(深圳政府在线截图)

2019年10月23日,又一则重磅消息出炉:

深圳发布了加快落实公共住房用地供应、开展大规模建房行动的实施方案,提出深圳将大规模开展公共住房建房行动,加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系,“破解大城市高房价困局”。

深圳这一连串的举动,被外界称为 “二次房改”。2019年8月14日央视《经济半小时》节目《新房改托起安居梦》中说到,“这意味着深圳要用行政手段恢复住房的居住属性和民生属性,深圳的楼市即将发生一次彻底的逆转,20多年来全国很多城市形成的土地财政的房地产思维,也将在深圳实现彻底的逆转。”

深圳这步棋到底暗藏什么玄机?

要想弄明白这个问题,还要看清楚2018年8月3日,深圳公布的“房改方案”——到2035年,深圳新增建设筹集各类住房共170万套。然而,其中玄机,重点在于这170万的供应分类。

从图表中我们可以清晰地看出,人才住房、安居型商品房和公共租赁房三类公共住房的总量超过整体总量的60%,而商品房占比只有40%左右。这些数字意味着进入深圳楼市的新增住房房屋性质在发生根本性转变。

“深圳市住房和建设局局长张学凡接受央视采访时表示,深圳目前面临着住房结构不合理、供应不足、住房保障不充分三大问题,到2035年政府要投入千亿级的资金,大规模开展公共住房建设。

”

这个10月,除了深圳市对外发布加快落实公共住房用地供应、开展大规模建房行动的实施方案这一事件外,深圳还有一项举措值得我们纳入观察视野,那就是市规划和自然资源局10月21日同步发布了《深圳市2018 年度标定地价成果》和《深圳市地价测算规则》,这标志着深圳成为全国率先全面应用标定地价的城市。

“对这一举措,深圳市住房研究会会长陈蔼贫总结了两个重点:

一是标定地价体系使得深圳未来的地价是可预期、可测算、透明化的,这就使得房地产市场也变得是可预期的,因此变得更加平稳;

二是在土地价格上对公共住房用地的倾斜非常明显,比现在的地价将下降一半左右。

”

中国(深圳)综合开发研究院金融与现代产业研究所所长刘国宏,长期关注和研究深圳和香港的住房体系。他认为,深圳这一系列举措有利于提升房地产市场地价形成的透明度,有利于引导多层次房地产市场化供给;尤其是大规模公共住房建设将极大提高城市住房保障和对房地产市场的调控能力。

刘国宏认为,通过分析可以看出,深圳正逐步构建“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的发展格局,深圳住房体系改革有从香港模式向新加坡模式转变的态势。

香港or新加坡?

1989年,深圳在全国率先启动第一次房改,推动住房商品化改革,确立住房就是资产,开启土地财政时代。深圳乃至全国的房地产市场驶入了快车道,成为中国经济增长的一个重要引擎。

30年前,我们以香港为师,第一次房改的模式正是从香港学来的。包括土地拍卖制度、商品房模式、预售制度等等。

今天回顾起来,这套模式虽然帮助中国房地产快速发展起来,但是带来的问题日渐暴露。

首先,纯粹以市场方式解决居住问题,看似公平,但是会导致部分中低收入群体陷入困局。其次,价高者得的土地模式,会让地方政府乐于依赖土地财政。

再次,纯粹的市场经济,会越来越快地推动房价上涨,而房价上涨又会带动越来越多的人参与买房的队伍之中,同时把整个社会的财富裹挟进去,造成房价不能跌、不敢跌的整体社会绑架。

就像今天,当企业盈利、财富安全甚至养老依靠都基于房产的时候,这意味着什么?既然出现了问题,就要寻求改革之道。

让我们把目光投向新加坡。

(图片来源于网络)

新加坡在房地产管理方面,取得了世界公认的成功,成为政府解决住房问题的典范:

一、早在2005年,新加坡人均住宅面积就已经达到25 平方米,有80%以上的公民住进了政府组屋。

二、小规模的商品房供应,可以满足富豪阶层的较大享受需求。虽然这部分房产价格波动较大,但是普通居民生活不受影响。

三、自1990 年代以来,房价的变动基本与宏观经济的变动相适应,显示新加坡政府在房价调控和抑制投机方面也取得了好的效果。

四、新加坡财富的积累没有被房产绑架,主要的财富来源是外贸和产业,已经成功跻身于世界主要产业发展强国之列。

(新加坡组屋分类)

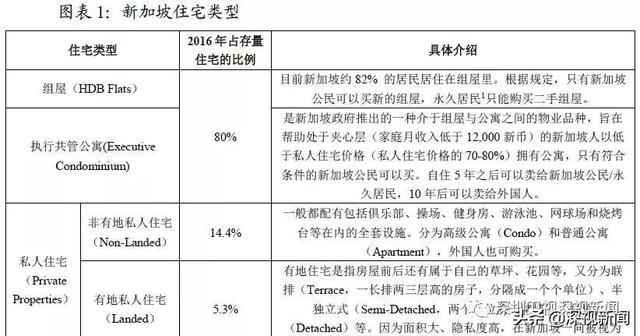

拿深圳新增建设筹集各类住房的分类图表和新加坡住宅分类图表对照一下,就能发现异曲同工之妙。

1.商品房供应总量下降至50%以下,商品房不是房地产市场主角。

2.主角是以政府为主导的民生住房体系,这套体系在新加坡叫做组屋,在深圳叫做公共住房,这类房屋占最大比例。

3.民生福利性质越大的住房,户型面积越小,新加坡组屋是这样,深圳的公共住房也是这样。

4.民生住房体系都有保护户籍人口的条款,在新加坡只有公民才能购买新的组屋,拿绿卡的永久居民只能买二手组屋。对于深圳,安居型商品房可租可售、以售为主,重点面向户籍居民供应;人才住房可租可售,重点面向非户籍高层次人才;公共租赁住房只租不售,主要面向中低收入群体。

5.保证一定小规模数量的商品房供应,既稳住了房价,也为高端需求提供了出口。同时,较低的供应量保证商品房的稀缺而不至于价格大规模下落。

正是观察到了这其中的“门道”,刘国宏对记者说,“深圳住房体系改革确实有从香港模式向新加坡模式转变的态势”。

在香港,“公共住房”叫公屋。据统计,目前香港已经建成80多万公屋单位,约有三分之一居民、即200多万人居住在公屋。但这还远远无法满足居民的需求,目前公屋的平均轮候时间长达5.4年。显然,香港公屋与新加坡组屋的数量占各自整体住房总量的比例相差巨大。

深圳很早就开始了保障性住房体系建设,早在2010年,全市已建成保障性住房总建筑面积约0.27亿平方米,占全市住房总建筑面积的6.6%,总套数约27万套。当年,深圳制定和实施了《深圳市保障性住房条例》。

但像2019年这次如此大规模地开展公共住房建设还是首次,而深圳此举也成为外界判定深圳开始由“香港模式”转向“新加坡模式”的显著象征之一。

不过刘国宏认为,深圳也没有完全放弃市场调节这只“无形的手”,没有完全靠向“新加坡模式”。新加坡组屋是由其建屋发展局承担建筑的,而深圳的两类政策支持性住房(安居型商品房和人才住房)很大比例还是由开发商建设完成。

就像央视《经济半小时》所说,“政府的初衷是暖心,但实行起来的困难可能超乎想象,甘苦自知。”

那么政府需要防范哪些状况呢?刘国宏提出三点考虑:

一是防范各种套利行为,需要设计相应配套制度,可售的安居型商品房和人才住房必须严格监管是否科学赋予相应群体使用,并设置较高的入市条件和门槛,使其不能变相流入商品房市场。

二是调整优化现有的政策。市场的高端商品房可以考虑放开限价限购,否则就会出现变相补贴能卖得起高端商品房的富人制度漏洞;公共住房应限定住房的大小、限制其高端功能,否则有能力逐步走向高端市场的人群也会与确需保障的人群竞争,进而长期占据公共住房。

三是住房体系改革不能抛弃住房的市场化,而是让市场价格信号更好引导住房供给,以更高质量推进城市可持续发展。

结语

前路未知,摸着石头过河,最终的成效还要等待实践检验,先行者需要“且走且三思”。但这项事关城市未来和人民幸福的改革,值得我们祝福和期待。