-本文整理自:跟着王铁男游新疆-

老早就听说过新疆户外探险家王铁男老师的大名,去年12月“进藏第九线”第一阶段勘路专家里就有他,借着工作之便,我终于加上了他!

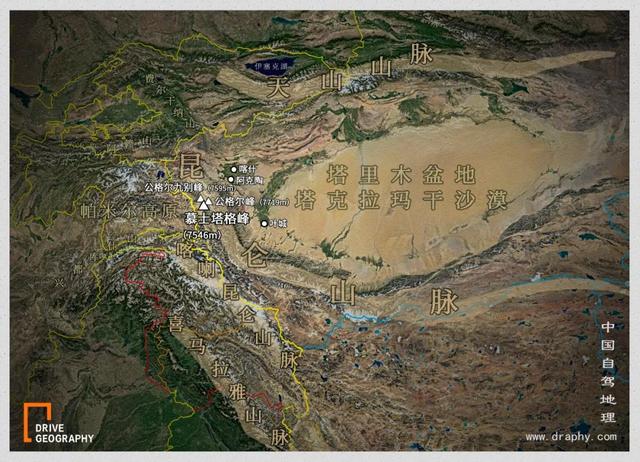

王铁男老师的长相跟其为人处世一样谦和,但内心却有一种非同寻常的“野”,探险几乎贯穿了他的一生——曾7次登上博格达峰(也是中国登上博格达峰第一人)、10余次进入昆仑山和藏北地区探险,简直是迷恋探险的疯子,人们戏称他为“天山派野蛮登山家”。

这个传奇男子,他深沉浑浊的眸子里,藏着太多人难以触碰、理解的经历,今天,我们将进入故事会模式,听听他亲自讲述那“生命中最漫长的一夜”的故事。

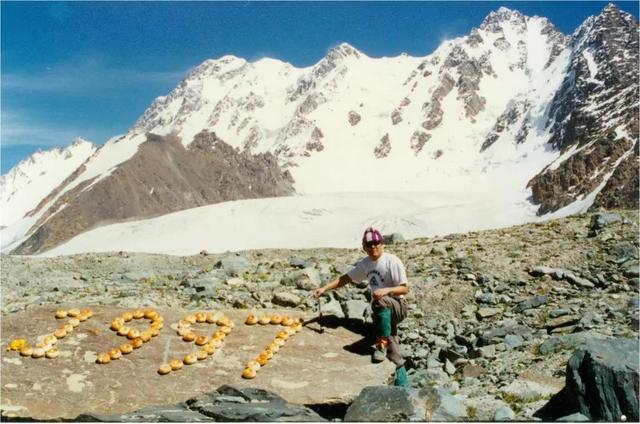

(1998年,王铁男和队友张东首次登上了天山山脉东段最高峰、海拔5445米的博格达峰,这也是中国人第一次登顶这座技术型山峰。)

首登博格达的荣耀和一个个耀眼的光环,如同火上浇油,使我们挑战高海拔雪山的欲望日益膨胀,同时也冲淡了我们对高海拔雪山的敬畏之心。

在高海拔攀登的技术、物资、安全保障准备不足的情况下,我们就匆忙把来年的攀登目标锁定在帕米尔高原的慕士塔格峰。

早在1670年,英国探险家托罗切尔就对慕士塔格峰作过考察;1947年现代登山理念的创立者英国登山家西普顿和犹尔曼第一次尝试攀登失败;1956年中国和前苏联联和登山队31名队员经首次登顶成功;1959年中国登山队33名队员登顶成功。

为了实现高海拔攀登的梦想,我一天也没有停止过体能锻炼,我很清楚自己的身体状况。1997年在侦察博格达峰线路时,在海拔4000米的地方由于感冒诱发高山肺水肿,虽然已经过去了两年,但肺部这一致命损伤一直是我最大的心病。

我的父母都是医务工作者,父母和周围的许多医生朋友都告诫我,说我这一辈子也不能再登山了,因为得过这种病的人在肺部会留下病灶,再次到达同样高度时很容易再次复发。

出发前在新疆工学院办公楼前的合影

在那个年代,人们的生活水平很低,新疆的队员月收入也就几百元,在这种情况下,全队共筹集了3万元登山费用。

从乌鲁木齐出发时,全体人员和装备挤在一辆17座的面包车内,1800公里的路程使队员们吃了不少苦头,甚至被挤在后座的队员因不方便下车解手,只能借助矿泉水瓶子来解决问题。

经过两天的颠簸,7月10日登山队一行终于到达了喀什,由于酷暑和水土不服,队员胡杨病倒了。

当年的204基地只有两间土坯房子

慕士塔格大本营是个名副其实的国际登山营地,来自世界多个国家的登山队聚集在一起,五颜六色的帐篷占据了大本营最好的位置。

为和外国登山队保持一定距离,新疆登山协会联络官金英杰让我们把营地建在一处低洼角落。

没有大帐篷队员们只得在外面吃饭

全体队员在大本营合影

如今,国内的登山运动已经发生了很大的变化,登山作为一种商业活动也被越来越多的登山者接受,花钱雇佣协作或参加商业登山队已成为当今中国的登山模式,豪华的大本营,星级的服务让外国登山队都羡慕不已。

而在20年前,我们只是凭借团队的力量挑战高海拔雪山,“挑战自我”——就是这样一个简单朴实的理念把我带到了慕士塔格,就因为是没有任何协作和向导的全自助式的攀登才使我至今记忆犹新。

周岚医生给队员们做饭

在大本营等待干活的柯尔克孜牧民

三、我的旧病复发了

在大本营休整一天后,还没等适应海拔高度,队员们就开始向5300米的C1营地运送物资。

沉重的背包、快速上升的海拔,使我渐渐感到力不从心,每走十几步就要停下来大口地喘气,太阳穴也开始剧烈地跳动。

一路上最让我担心的还是我的肺部病灶,我脚下的海拔已经远远超过我以前发病的高度了,加上过度疲劳旧病复发的可能性极大。

队员们在一号营地(左起:姚伟仑、杨立志、陈君武、王海角)

为了控制病情迅速恶化,周医生在第一时间里给我静脉注射了甘露醇等脱水和防止肺部感染的药物。

当晚,我情绪低落到了极点,我不怕死,我知道如果能扛过这一夜,第二天一早下山就会脱离生命危险,但一想到因此就与高海拔无缘便感到无比的悲哀,难道付出一年的心血就这样结束了吗?我越想越难过,眼泪不知不觉地地流了出来…就这样辗转反侧一直熬到了天亮。

第二天一早,牧民布汉牵着毛驴来到了大本营,他当年只有20多岁,是张耀东教授的朋友,两年前,张教授随同日本芝浦工业大学登山队考察慕士塔格地区时就住在他家的毡房里。

布汉的一家人

两天后我终于能行走了,胡杨持续的低烧退了,吴新刚的感冒咳嗽也好转了。

四、高山病也有“免疫期”

在山下休养了4天后,我不顾布汉家人的劝阻,踏上了返回大本营的小道。上行没走多远我就感到两腿发软喘不上气来,随行的布汉赶忙把我扶上了毛驴。

在大本营服务的周岚医生看见我回来感到非常吃惊,第一句话就是:“你不想活了吗?”

几天来我想了很多,甚至也想到了死亡,但我实在不甘心这样的失败,我也曾假想,高山病也许会像感冒那样,好了后会有一段时间的免疫力。

我是队长,谁说了也没用,谁也劝不了我。第二天我开始向C1营地行军,这次我调整了行军速度,学着外国队员的样子,迈着“太空步”缓慢地向上攀登,尽量避免剧烈地喘气。

外国队员穿滑雪板向上攀登

临时营地的帐篷

傍晚我回到了临时营地,此时,风停了,整个慕士塔格沉寂在暮色之中,我透过营帐的缝隙向喀拉库里湖方向眺望,血红的晚霞映遍了天边,只见一缕霞光透过云雾射向湖面,泛起一片余晖。

这是一个静谧之夜,我躺在睡袋里,深深地呼吸,没有听到肺部的杂音。我感到非常欣慰,高山病也有免疫期的假想在今夜又得到了验证。

(墓士塔格的晚霞)

五、突击顶峰的前夜

临时营地那一夜是我在慕士塔格睡得最踏实的一夜,清晨起来感到精神好多了。我离开营地用了3个多小时就到达了二号营地,与前几天上来的张教授、陈君武、唐高举汇合。

从C2到C3营地山势比较平缓,由于积雪太深,修路队员也没穿踏雪板,体力消耗极大,实在没有体力再往上攀登,只得把C3营地建在6800米的高度,这比外国队的营地低了100米左右,这也意味着登顶的距离加大了。

C3号营地的帐篷(王磊的双人高山帐)

这是突击顶峰的前夜,我在想只要这一夜能熬过去就有登顶的希望,我强迫自己吃点东西,可营地上除了馕和巧克力外什么都没有。

凌晨3点陈骏池烧了一锅水并往锅里扔了几大块巧克力,说是喝了可以提高能量。可一揭开锅盖我就差点吐了出来,在近7000米的高度我一点食欲都没有,甚至喝水都恶心。

六、登上峰顶,脑中一片空白

凌晨4点,雪山上一片漆黑,气温也降到了零下25度,强劲的高山风夹着雪粒不停地刮着,我们冲顶的时刻到了。

我和陈骏、姚伟仑刚出帐篷没多久,头灯变得越来越暗,风刮得人看不清道路,我们只得返回营地。一直等到天蒙蒙亮我们再次出发了。

我虽然平安熬过了一夜,但连续十几天的煎熬,我身体变得很虚弱,出发一段时间后我和他俩就拉开了距离,我怎么赶也赶不上,渐渐地他俩从我的视野中消失了。

风不停地刮着,吹起雪儿像流水似的在脚下流淌着,时隐时现的脚印,一会儿就被风雪抹去,不留丝毫痕迹。我瞪大了眼睛辨别着方向,呈现在眼前的除了白色还是白色,久而久之视力也开始模糊,步伐也慢了下来。

我不知走了有多久,脚下开始变硬了,一阵风过后茫茫雪原上露出了深蓝色的亮冰。我侧卧在冰上,喝完了最后一口水后继续前行,平缓漫长的雪原似乎永远走不到头…

我开始感到恍惚,只是潜意识地向上行走,又不知过了多久,似乎天边出现了一片黑色,而且越来越大,最后终于听到了有人在呼喊我。

我终于登顶了,那片黑色就是慕士塔格顶峰裸露的岩石。我站在顶峰没有博格达峰登顶时的激动,脑子似乎一片空白。

七、生命中最漫长的一夜

由于长时间的缺氧,我的记忆已经完全丧失,怎样从顶峰下撤到G3营地我竟然没有一点印象,甚至至今也回忆不起来。后来听当时在C3营地的张教授说,我回到营地一头钻进帐篷就睡了过去。

当我醒来的时候已经到了第二天的下午。一天一夜滴水未进的我清楚地意识到,如果再不走就有可能永远都下不去了。

下撤途中,大雾笼罩着整个山峰,能见度不足几米,前方的脚印也变得模糊,有时也不得不蹲下身去辨认。我身体虚弱极了,似乎心脏开始衰竭,双腿就像灌了铅似的,每走十几步就坐到了雪地上。

就这样走走停停直到傍晚9点左右走到了一顶帐篷旁,我意识到已经到达了6300米处的位置,离我们的C2营地也不远了。见到了帐篷,我本能地停了下来,恨不得一头钻进去。

此时,饥寒交迫的我行动能力已变得迟缓,实在是走不动了。

出发前我一家人的合影

也许是命不该死,强烈的求生欲望让我克服了不断袭来的昏睡,我不停歇地活动手脚,一直坚持到第二天黎明。当我再次爬出冰缝时,我终于看到了几百米外的C2营地。

当我一大早敲开C2营地帐篷时,睡在里面的唐高举和陈君武吓了一跳,他们怎么也万万没想到我会在这个时候出现。

实际上昨晚他们也听到了有人在呼救的声音,而且外国队员还专门过来用雪仗敲打过他们的帐篷,但他俩也不知道外面发生了什么事,没想到是我在呼救,寒冷漆黑的夜晚他们也没敢走出帐篷。

这一险情如果通信通畅是可以避免的。他俩只要给我一个持续的灯光信号,当晚我就能回到营地。但在那次攀登中,我们的通信设备严重不足,除了C1营地能和大本营能通过对讲机沟通外,其余各营地之间都无法沟通。

八、为了救人,三名外国队员放弃登顶

中午时分,从顶峰下撤的外国队员带来了一个不好的消息,说一个大个子中国人不行了,我第一个反应就是王海角。

为了营救王海角,唐高举向C3营地出发了,我和陈君武无力向上攀登,站在帐外焦急地向山上眺望。两个小时后我们看到了匆匆下撤的张教授。

昨天张教授到达C3营地时,发现王海角行动迟缓,撒尿像浇花似的,晃来晃去不能站稳。张教授明白,在C3营地队员中除了亲自护送王海角下山外,别人是不会管他的,身为领队和王海角老师的张教授作出了护送王海角下山的决定。

两个外国队员架起起王海角,右边是唐高举

张教授毕竟是50多岁的人了,这次营救消耗了他所有体力,已无力再次冲顶,不得不返回大本营。王海角到C2营地后神志仍然不清,被强迫着喝了点水后就睡了过去。

出了这么多事,唐高举也打消了登顶的念头,一大早就和陈君武下撤了。海拔毕竟降低了600米,经过一夜的恢复,王海角能勉强站起来行走了,我早早敦促王海角下撤,当我撤掉帐篷,清理完营地,没走多远就赶上了王海角。

那一夜把我的双脚和鼻子都冻坏了

那漫长的一夜也使我付出了代价,我的十个脚趾全部冻伤。周岚医生每天煮一锅辣椒水,让我和陈君武同时浸泡,于是每次我的一双脚和陈君武的一双手同时浸泡在一个盆子里。

最终我以十个脚趾盖的代价保住了脚趾,而不幸的陈君武却永远失去了两个手指。

几年后王海角去南方应聘工作,我们协会给他出了登山证明,那段在慕士塔格登山的经历将会永远影响着他的工作和生活,他的人生会更加精彩。

图文丨王铁男,略有删减

编辑丨婉莹

来源/公号:中国自驾地理

想了解更多自驾资讯,欢迎关注公众号:自驾地理,对话框回复“入群”

更多精彩内容/线路,欢迎戳左下方的“了解更多”哦~