【文/ 观察者网专栏作者 翁鸣江】

对于很多中国人来说,美国著名的政治学家塞缪尔·亨廷顿无疑是最能令人接受的西方学者之一。他简单用一句大实话,就点出西方文明为何始终无法在世界上服众的关键:“西方成为这个世界的赢家,所依凭的并不是其理念、价值或宗教的优越……而在于其更有能力运用有组织的暴力。西方人经常忘记这一事实;但非西方的民众永远也不会忘记。”(The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion […] but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact; non-Westerners never do.”)

作为文明冲突论(clash of civilizations)的鼻祖,亨廷顿承认人类的未来将是一个不存在全球性的文明、而由不同文明组成的世界,所有的文明都必须学习共处。今天,当我们又一次面对“百年未遇之大变局”的时候,如何借鉴亨廷顿,更好地用理性与西方文明对话而不是对抗,无疑是我们这代人应当承担的义务和责任。

特别是,随着当前中美之间的冲突日益加剧,各种思潮纷纷浮到舆论表面,既有向当年的日本学习、尽快认怂的悲观投降主义论调,也有“真理只在大炮射程范围之内”、“犯我大汉者、虽远必诛”的鹰派观点。如何能够不被感性的情绪所困扰,保持清醒、中立和理性的思考,在世界范围内为我们自身的发展找一条最好的出路,无疑任重道远。

一直以来,国内外有很多学者通过阐述“中国模式”或“中国道路”,来解释中国发展的特殊性。但是,在美方所标榜的自由、民主、人权等“普世价值”观面前,“中国模式”仍然很难被其他国家所理解和认同。尤其是强调中国发展的独特性,很大程度上难以在世界范围内形成共情(empathy);也很难达到让我们“朋友变得多多的、敌人变得少少的”最终效果。

而另一种“良政”“劣政”的两分表述,虽然回避了“模式”与“文明”等问题,也易于为普通受众所认识,但是光从治理理论的角度论述却很难和其他观点形成对话。而且,无论是学者研究还是网民论争,国家间的比较最终不可避免会涉及价值观等其他问题,“良政”“劣政”固然可以自成一体,但终究不能完全满足这些研究、论争中的“实际需求”。

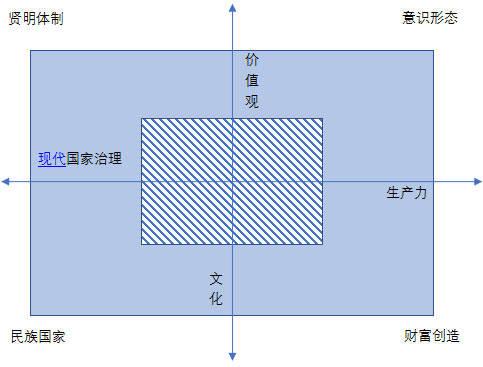

今天的我们迫切需要站在亨廷顿的肩膀上,跳出“文明冲突论”这一自我实现预言的陷阱。本文抛砖引玉提出“文明发展论”,上篇试图在价值观和国家治理两个角度之外,引入生产力和文化两个发展视角,并以“意识形态”、“财富创造”、“民族国家”和“贤明体制”作为不同国家文明共同的发展基础;下篇则讨论和分析社会的“领导力量”对这些发展基础的积极作用与自我约束。

从而,本文希望把“中国模式”化解成可以与其他国家的发展模式进行对比分析的文明发展理论,同时在一定程度上重新讲述西方话语仍然占优势的“意识形态”等概念。这样一方面可以方便与其他国家进行对话,另一方面也可以在减少西方话语影响的条件下,通过共同探索发展过程中各自经验的异同,在最大程度上化解不同国家之间不必要的争端和冲突。

一、文明的发展基础

文明是人类创造出的物质的、精神的和制度方面的发明创造的总和。世界上所有文明的发展都不是无本之木。

为了分析不同文明发展的速度和质量,笔者以为,我们可以假设以价值观、生产力、文化和国家治理作为文明发展四个基础方向进行研究。不同的文明,可以有各自的价值观和生产力水平,也可以有不同文化和各自的国家治理方式;但是,这四个方向发展的快慢和质量的高低,可以决定各自国家文明的基础大小。

如下图所示,文明的这四个发力方向还可以相互影响。价值观和生产力可以构成意识形态,越是高级价值观和越是先进的生产力,构成越是高级的意识形态。生产力和文化则代表了财富创造,生产力越发达、文化越丰富,文明所产生的物质财富和精神财富就越多。文化和国家治理构成民族国家的概念,文化越强盛、国家治理越完善,民族国家就越强大。国家治理和价值观影响的是贤明体制的治理,国家治理得越好、价值观越先进,就越能说明贤明体制的属性。

举例来说,我们以冷战末期的前苏联和美国做对比:如果我们用上图的蓝色框表示美国文明的发展基础,那么苏联在冷战末期的文明发展基础就类似斜纹框部分。

苏联的价值观自身已经发生蜕化,加之生产力除了军事可以和美国勉强抗衡,经济和科技等等多方面落后,因此难以抵御西方的意识形态渗透;苏联财富创造上的短板自不待言,苏联/俄罗斯文化虽然独具特色,但在精神财富创造方面也远远落后于美国。价值观蜕化引发统治集团严重的僵化腐化,再加上“俄罗斯思想”复归等,导致在苏联国家内部治理方面越来越难以协调各方利益、到处捉襟见肘,这些都使得前苏联离贤明体制的要求越来越远,其民族国家整体上也难以为继,各个加盟国日益离心离德也是自然而然的结局。换而言之,在美苏两大文明的发展竞赛中,冷战末期苏联在各方面都落后于美国。

我们对意识形态、财富创造、民族国家和贤明体制还可以做如下的进一步探讨:

(一)意识形态

随着中美竞争的日趋激化,包括美国国务卿蓬佩奥在内的一系列政府官员,最近越来越倾向从意识形态的角度攻击中国。美国政府的整体对华政策也越来越显激进,让越来越多的旁观者有擦枪走火的担心。

客观来说,特朗普政府上台后很长一段时间,除了对中国恶意挑起贸易战和科技战之外,至少特朗普本人并没有从意识形态上把中国视为敌人。但是,由于新冠疫情在美国失控,导致经济衰退等越来越多社会问题之后,特朗普政府为了转移注意力,赢得近期的大选,最后还是回到了以意识形态反华的传统舒适区(comfort zone)。

应当看到,以美国为代表的西方文明世界,当前在意识形态上的优越感和傲慢情绪,是在和前苏联和中国的长期对抗和对立过程中形成起来的。美国现在重新挑起意识形态冲突,不仅可以同仇敌忾,更可以鼓舞美国在新冠疫情之后低迷的士气。对于西方世界来说,刚刚过去不久的冷战对前苏联的彻底胜利,无疑是他们心中美好的回忆。

所以,美国政府对华采取越来越强硬的立场,甚至不惜挑起“新冷战”,不仅在美国国内有众多的支持势力,在整个西方世界都还会有一定的影响力。很有可能的是,不管大选后主政的是共和党还是民主党,美国的主流政治中以意识形态反华的立场,恐怕在以后很长一段时间里会持续下去,并不时引爆舆论热点。

需要指出的是,如今很多西方人对意识形态的认识,首先是价值观上的认同。在他们看来,新自由主义价值观所涵盖的西方式的“自由”、“民主”、“人权”等就是“普世价值”,基于其本身的“先进性”和“优越性”,必能战胜共产主义价值观。

但是,如果时间回到上世纪五六十年代,前苏联领导人赫鲁晓夫也曾经豪情万丈地对西方宣称过,“不管你们喜欢与否,历史在我们这边,我们终将埋葬你们”。根据历史记载,面对前苏联领导人当时咄咄逼人的态势,很多西方领导人也确实被镇住了,连肯尼迪都承认“他把我吓得不轻”。

美国二战后盛行一时的麦卡锡主义,在全社会范围内歇斯底里地做思想审查,某个程度上反映的恰恰是当时西方主流社会,包括知识界,曾经对他们自己那套所谓“新自由主义”价值观理论,其实也没有什么太大的自信。

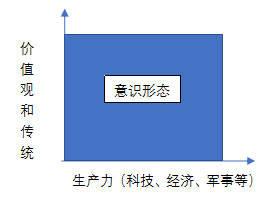

事实上,意识形态并不仅仅只是价值观的发展问题,也还是生产力(科技、经济、军事等)的发展问题。毕竟,共产主义意识形态的先进性,除了表现在追求人人平等、消灭剥削和压迫的核心价值观上,与西方的自由主义价值观可以一较长短;更重要的是,共产主义在生产力的解放上面,通过让劳动人民当家作主的种种形式,还可以极大地激发劳动者的主动性和积极性。

前苏联能够在很短的时间内迅速恢复整个社会的劳动生产力,并一度在火箭、载人航天和卫星等等先进科技技术和军事领域领先于美国,就是很好的证明。二战之后很长一段时间里,随着共产主义意识形态在世界范围内节节胜利,东风也曾经表现出压倒西风的态势。

当然,西方社会面对马克思主义的挑战,并没有坐以待毙。整个西方社会迅速作出了调整。不管是以凯恩斯主义的赤字财政理论增加需求、刺激经济增长,还是根据伯恩施坦主义扩大选举权、承认工会、保障工人权利、建立社会保障体系等等,核心目的都是在化解资产阶级和无产阶级之间的矛盾,从而确保在自由价值观的指引下,恢复、提高和发展总体的社会生产力。

尼克松在与赫鲁晓夫著名的“厨房辩论”中,就已经露出了日后美国反超的端倪。尽管尼克松后来在1994年接受CNN采访时,也坦然承认:“当时我知道赫鲁晓夫肯定是错的,但是其实我不知道我是对的”。

尼克松利用城郊住宅的厨房来捍卫美国的自由价值观,通过展示普通老百姓有更多商品消费的自由选择,来掩盖美国在军事和航天技术上的暂时落后,无疑是非常高明的一招。说到底,美国最终取得冷战胜利,依靠的除了价值观理论,还有他们改良后的市场经济所激发的先进社会生产力。

对比之下,前苏联很快在美苏对抗中,走上了霸权主义扩张的道路不能自拔。日益僵化的计划经济体制甚至不愿再尝试类似列宁新经济政策的改革和调整,片面强调重工业化,在军事上搞扩张主义,忽视了老百姓的民生,也注定了最终失败的结局。

美国作家Bill Bryson在上世纪八十年代末到南斯拉夫和保加利亚旅游,看到当地民生凋敝、经济问题重重之后简单总结说,前苏联式的共产主义注定不可持续,因为“没有人会愿意维持一个不能让他们吃饱饭、或者不能让他们给孩子提供玩具的政府。”(No people will retain a government that can’t feed them or let them provide toys for their children.)

应该说,当弗朗西斯·福山在1988年提出历史终结论的预言时,苏东剧变还未发生。但是,基于前苏联和东欧模式的共产主义意识形态已经走上了歧途、日薄西山,是不争的事实。因此,在福山看来,以美国为代表的新自由主义意识形态,以西式自由民主(liberal democracy)的价值观和市场经济(market economy)驱动的生产力作为两大引擎,代表了人类社会唯一的未来。

现在我们回过头来看,福山观点的正确性显然严重存疑。毕竟,西方的意识形态可以根据马克思主义理论等进行调整,那么共产主义和社会主义的意识形态是否可以包容自由主义乃至新自由主义意识形态的元素,或者是否可以利用其进行改革,无疑也是可以探讨的。至少在中国、越南等社会主义国家,相关的改革已经正在部分发生。

今天,美国重新挑起的意识形态之争,很大程度上是因为美国的主流社会看到中国的迅速崛起,特别是中国通过混合经济方式,发挥了国家投资和社会资本(民营、外企、个人)对生产力提升的巨大作用。中国包括经济上的进步、军事上的投入和科技上的发展,都让他们在世界范围内感受到了威胁。因此,美国政府需要把中国作为竞争对手甚至敌人,以团结国内的力量,振奋士气(rally around the flag)。

这既跟美苏冷战集中在以价值观为主的意识形态冲突不同,也跟上世纪九十年代的美日之争局限在生产力竞争中的贸易战和经济战不同,因为中美之间的冲突日益加深,不仅有价值观上的不同,也有生产力发展方式上的竞争。所以,在部分有心的美国人士看来,中美之间的竞争,美国在整个意识形态上领域需要获得其他西方世界国家的支持。

客观来说,一方面,中国从七十年代末起开始的改革开放,在实事求是的基础上,早就打破了“姓资姓社”的窠臼,摸着石头过河,创造性地借鉴和吸收了很多西方社会的价值观,也总体采用了市场经济体系。

另一方面,美国的“99%运动”和以桑德斯为代表的美式“民主社会主义(Democratic Socialism)”思潮等等,这几年来也获得越来越多的年轻人的支持。尽管最后时刻桑德斯再次在政治程序中被“拿下”,但从其他一批候选人与其主张的重合度看,主流民意对其意识形态的接纳程度还是有所提高的。

这些或许可以提示我们,中美之间的意识形态差异,与四十年前相比,不是在扩大,而是一直在趋近。

更重要的是,每个国家都有适合自己价值观发展和生产力发展的特征,如北欧国家的福利政策、英法德的社会保障体系和国有企业、日本特色的企业管理文化、韩国的财阀体制等等。又譬如像蒙德拉贡联合公司(MCC)这样的西班牙第七大集团公司,其性质是劳工合作社,其雇员不是领薪者,而是合股劳工。葡萄牙在宪法中规定有建设社会主义国家的目标等。这些西方国家的社会体制、国家政策和企业发展形式,都和美国有实质性的不同。所以,即使在西方世界也并不存在统一的、完全一致的意识形态。

事实上,如果把美国、欧盟国家和中国进行简单比较的话,欧盟国家在很多价值观上与中国有相似之处。比如,欧盟国家为了强化内部管理,欧盟的立法和政策上都有日益中央集权化的倾向,也有大政府的趋势。这个明显与美国各州独立负责地方事务、联邦中央政府和联邦法律极少涉及地方管理的“小政府理念”不同(尽管美国政府的规模实际上并不小,这里指的是央地关系方面的理念)。

而且,为了维护欧洲国家的和平以及欧元区的稳定,欧洲各国客观上也需要总体上团结一致,协调各地发展,包括默认发达地区要支持落后地区等,所以,欧盟的团结原则和中国和谐发展的价值观就有许多共通之处。

不过在生产力发展问题上,中国和美国则有更多表面上的共同点,欧盟国家反而是例外。由于中国依然是发展中国家,而且历史上深受过去大锅饭和平均主义的困扰,也为了避免“未富先懒”,中国政府对大包大揽承包一切的社会福利制度一直持有非常谨慎的态度。比如中国的医保建设长期不足,同美国作为世界上最富有的国家,到现在还没有全民医疗保障体系的做法,在表象上有一定的相似性,即都将生产力发展放到了较高的位置。

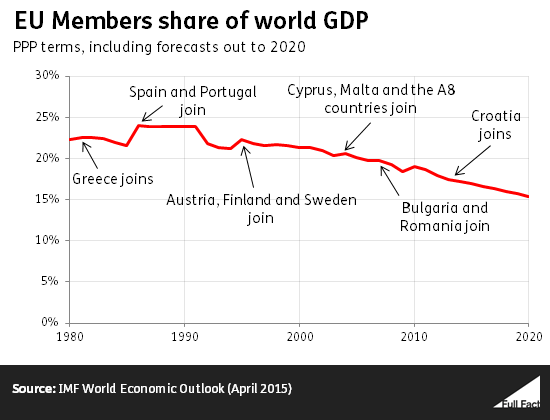

相比而言,从上世纪七十年代开始,随着经济的发展,欧洲国家逐渐水涨船高、只能升不能降的社会福利和医疗保障制度,则一直困扰着生产力进一步发展。西欧国家(后来的欧盟)占世界GDP的比重从当时最高的35%一路走低,到现在已经不到20%,而且还在持续降低当中。

当然,中美的表面相似还是有本质区别,中国是作为追赶者重视生产力,而美国是放任市场。随着中国国力的增强,对社会保障也越来越重视,但肯定会兼顾生产力的发展,而不会走到欧洲的地步。因此,中美欧代表了三种不同的生产力发展轨迹。

所以,从这些角度来看,即使美国政府现在大力鼓吹中国违反所谓人类社会共同的“普世价值”,大多数西方国家还是处在观望状态。说到底,美国没有对“新自由主义”的唯一解释权,美国政府越来越非友即敌的态度,硬要把其观点强加到其他国家,只能说明其越来越原教旨主义化的僵化趋势。

中国在基于社会主义和历史传统(主要是儒家思想)的核心价值观、以及混合市场经济指导下的生产力发展,其实跟其他国家一样,不过是符合和适应自己国家和社会发展需要的一种模式而已。只要我们能和每个国家在一起,在多元世界观的格局上,强调不同国家、不同社会和不同文明对价值观和生产力发展的各自解释权,就自然可以避免意识形态冲突的陷阱。

美国作家Bill Bryson曾看到了前苏联式共产主义注定不可持续的趋势,但他也同样认为,“如果唯一的、看上去行之有效的经济体系必须基于个人的自私自利和贪婪,想想也是一种悲哀。”(There was a kind of sadness in the thought that the only economic system that appeared to work was one based on self-interest and greed.)今天我们要不惧与美国开展意识形态的讨论,因为我们对中国式社会主义意识形态发展的尝试和创新,开创中国模式的意义,就在于要为世界文明发展做自己应尽的贡献。

(二)财富创造

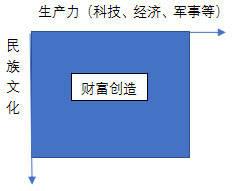

西方文明包括美国文明对世界其他国家和社会的吸引力,很大程度上,还在于其创造出财富(精神财富和物质财富)的能力。在这里,对任何一个国家来说,如果说生产力的发展是财富创造其中的一条轴向的话,那么财富创造的另一条轴向就是民族文化的发展。

民族文化发展所涵盖的是,包括信仰、语言、文学、艺术、建筑、影视、哲学、风俗、饮食、服装、美学、娱乐等等可以构建民族共同性方方面面的传承和创新。

需要特别说明的是,信仰很多情况下也会成为前述另一轴向“价值观和传统”的一部分。譬如在一个政教合一的国家,宗教信仰就是价值观和传统的一部分,并作为一个国家和社会现行的治国理念。再譬如,中国在长期的帝制时期,儒家“仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝勇恭廉”的伦理学说是当时整个社会的主流价值观。但是到了现在,这些理念中的部分内容就已经被“爱国、敬业、诚信、友善”等社会主义核心价值观所涵盖,另外有更多的部分则成为了中华民族的民族文化的一部分,作为民族认同的基础。

传统上,中国是毋庸置疑的文化大邦。中华灿烂的五千年文化不但让日本、朝鲜半岛、蒙古等东北亚国家心仪效仿,还对越南、新加坡等东南亚、南亚国家产生了深远的影响。传统上东亚文化圈的核心,就是中国文化。

然而,作为经历了曾经长达百年屈辱历史的国人,很多人在情感上始终无法接受西方对中国肆意殖民掠夺所造成的伤害,进而以为西方的财富创造就是基于其对世界各地的强盗掠夺。但是,客观地说,掠夺积累的财富固然有助于进一步的思想和物质创造,但并不会直接产生那么多科技与思想成果,完全归结于此有失偏颇。虽然中华文明历史上有过辉煌的过去,但是帝制时代后期社会发展停滞,特别是自身在生产力发展方面无力,无疑是造成落后挨打的重要原因之一。

建国后,我们在生产力发展上奋起直追。时至今日,尽管我们在生产力发展领域(科技、经济、军事等)的各个方面和西方社会仍然有一定的差距,但总体来说已经是世界第二大经济体,取得了许多傲人的成就。像中国游客在世界各地购买力和消费力,就让包括西方社会在内很多国家都感受到了中国的富裕程度。毕竟嫌贫爱富是世人的人情之常,中国在创造物质财富(生产力)上的成功,至少让国际社会觉得中国是可以交往的朋友。

相比之下,我们在民族文化发展上,则尚有很多进步的空间。特别是改革开放后,我国一直以经济发展为重心。类似工业党人“技术就是文化灵魂、技术体系就是文明体系“的观点,在中国主流社会获得越来越多支持的声音。说到底,正是由于中国大陆社会总是有着一种要追赶已经实现工业化和现代化的西方世界的压力,新中国的文化发展始终没有摆脱“落后就要挨打”的思想框架束缚。我们对于社会主义意识形态的理解,国家和民族自尊的维护,传统文化和习惯的批评,使我们的主流意识对文化的发展偏于持老成和保守的态度。这在一定程度上,也很有可能制约了文化的发展。

举例来说,随着中国国力的强盛,国际地位的提高,国人想当然地认为新中国的文化就会受到世界上其他国家和人民的认同和重视。不过令人遗憾的现实情况是,很多外国人在接触现当代东方文化时,他们会对K-pop 等为代表的”韩流”表示欣赏,对宫崎骏等为代表的日本动漫表示折服(多次获得奥斯卡奖),或者会对中国港台以李小龙、金庸等为代表的武侠文化(尤其是东亚和东南亚国家)表示喜欢,但是外国人对中国大陆有什么样的现当代代表文化,则知之甚少。

一定程度上说,东方的传统就是“没有规矩、不成方圆”,孔子所谓“从心所欲不逾矩”就很好地表达了,哪怕是“从心所欲”的自由创作也要有底线,也要遵循法理人心和伦理良知的约束。这与西方文化历来以个人自由为核心,强调人文主义,打破束缚的文化传统,其实本来就有一定的区别。

但是,一方面,同样是东方文明,经济上先富起来后产生的、现当代的日韩文化和港台文化,都在世界范围内获得了相当多的受众和支持者,这就不能不引起我们的思考。日韩港台文化对中国大陆文化有非常现实的借鉴意义:既有市场化的自由竞争,也有产业资本的扶持,还有从业者的付出和社会肯定等等。虽然中国文化及相关产业的增加值和GDP的占比逐年稳定增长(特别是电影、电视剧、电子游戏等文娱产业),但与西方国家(包括日韩)的差距还非常明显,而且国家、社会和资本的支持力度显然也还不够。当然,自由市场这只“看不见的手”会导致大众文化发展出享乐主义和庸俗主义的负面社会作用,也需要我们注意。

另一方面,中国大陆文化输出的领军人物,如科幻作家刘慈欣、视频内容作者李子柒等等,都属于无心插柳柳成荫的典型。这说明中国大陆并不缺乏天才的存在。所以,如何为天才提供更好的文化土壤,营造相对宽松、最少束缚的环境,让更多有才华的人在相对粗放、自由的环境中自然成长,不被强行塑造,同时又有社会资金正向支持,无疑是关键中的关键。

列宁指出,在一个没有文化的国度里是建成不了共产主义的。在当今世界,西方文明仍然在文化方面处于绝对主导地位,中国文化如何突破,成为引领世界的一支文化力量,正在日益成为重要的问题。

按照约瑟夫·奈所谓“软实力”的观点,文化的扩张和文化的权力,已经成为当今国际关系竞争和博弈的新领域。中国文化在发展的道路上依然面临着很多的难题和挑战。说到底,我们不能让外国人眼中的中国文化就停留在中国传统汉语、中医、武术、美食等等的简单认识上,我们还应当通过继承和发展传统文化,大力弘扬和拓展中国的新文化,从而确保中国文化始终在世界上会有八方来仪的软实力。通过中国文化的魅力和软实力,还可以进一步化解西方世界在意识形态上对中国的压力。

(三)民族国家

民族国家(Nation State)是欧洲近代以来通过资产阶级革命或民族独立运动产生和发展出来的概念。一方面,民族国家的基础是民族文化,民族国家需要共同的民族文化(信仰、历史、传统、语言等)来形成和维系民族认同感。另一方面,民族国家的发展也需要通过有效的现代国家治理(State Governance)来体现民族自决和自治。

西方世界的民族国家形成比较早。像英格兰的民族国家概念,早在十七世纪资产阶级革命前后就已经基本形成。美国在独立战争后,也建立了自己的民族国家。法国和德国等的民族国家形成比英美相对稍晚一些。亚洲国家中,日本作为岛国,主体民族和国家边界本来就非常清晰,所以在明治维新以后日本就顺利走上了民族国家化的道路。总体来说,西方这些较早形成的民族国家,通过近现代意义上的国家治理,维护和发展了各自的民族文化,也在一定程度上确保了近现代西方文明的领先性。

对比之下,像中国(包括中华民国)、沙俄(及后来的苏联)和奥斯曼帝国(土耳其)等国家,则因为疆域辽阔,在传统上就是多民族国家,所以形成民族国家的时间都比较晚。毕竟,民族之间的内部磨合问题会增加国家治理的难度,内耗增加也会在一定程度上阻碍国家的发展。像奥斯曼土耳其、苏联、南斯拉夫等国家一直都处理不好民族关系,也是最终导致国家分裂的原因之一。

按照里亚·格林菲尔德在其《民族主义:走向现代的五条道路》中的观点,英国和美国历来强调个人的自由主义传统,其民族国家的核心理念是公民、自由和主权在民。

法国在和英国的长期争霸过程中,提出了“自由、平等和博爱 (Liberté, Égalité, Fraternité)”的主张,在自由的基础上更进一步要求平等。

德国在统一过程中形成的民族主义,则更强调国家的作用。按照德国历史学派创始人李斯特的说法,德国不应该被英国人所宣传的自由化道路所蒙蔽,而必须让国家主导经济,实现跨越式发展。

所以,所谓的现代国家治理,其核心的思想就不再只是过去简单的国家对其国民自上而下实行统治的概念。这里既有英美自由主义强调公民权利(自由)的底子,又有法国大革命倡导的平等精神,还有德国传统的国家干预的理念等等。

理论上,多民族问题可以通过良好的国家治理来弥补。简言之,现代意义的国家治理,就是通过征税等基础手段获得国家财政之后,来提供的一系列影响公共利益的管理和服务,主要包括:(1)通过军队等来维系国家统一和安全;(2)通过银行和财政等确保国家的金融秩序;(3)通过对企业、个人的管理来保证经济的发展;(4)通过公检法等维护社会法律秩序;(5)通过学校等机构提供教育服务;(6)通过医院等机构提供卫生服务;(7)通过基建企业和部门提供公共基础建设;(8)通过保险机构和社保单位等提供风险保障和社会福利;(9)通过外事和外交工作为本国企业和公民提供境外服务等等。

中国作为现代意义的民族国家最早成型于中华民国时期。然而,不管是北洋政府还是国民党政府,国家的整体治理能力实在是乏善可陈。长期以来,整个社会腐败横行、民不聊生;在国际社会上,也没有大的影响力,仰人鼻息到几乎是听任列强宰割的程度。民国时期羸弱的军事、外交能力等更是外蒙古得以脱离中国独立的主要原因。

蒋介石政府的八年抗战,艰苦卓绝却少有傲人战绩可言;国民党军队几乎是屡败屡战,也缺乏保家卫国的基本能力。在二战末期的1944年短短六个月时间里,日本军队早已是强弩之末,中方在正面战场中的豫湘桂会战居然还能损兵折将、丧失国土20多万平方公里、6000万人民。

相比来说,新中国成立之后很长一段时期,整体上还是农业社会。中国军队当时各方面的条件,如果和用工业文明武装到牙齿的、携二战余威、世界上最先进的美国军队对照,几乎没有什么可比性。但是,即使是在如此对比悬殊的条件下,中国军队仍然能在抗美援朝这样的大规模战争中,与当时的美国军队对抗而处于不败之地,无疑展示了新中国卓越的军事实力。此外,组织战争绝非仅显示军事能力,也与一个国家的经济、基建、运输、外交等等各方面的治理能力息息相关。由此对比可见,新中国政府的整体现代国家治理能力,从一开始就和民国时期的政府有天壤之别。

看一个国家的治理能力,还可以参考GDP排名。新中国建国之初,GDP总量排名在世界二十名开外,连印度和波兰都比不上。到2006年,中国就已经超过日本,成为仅次于美国的第二名。

当然也有抬杠的观点认为,以人均GDP为例,1949年,中国人均GDP排名已经是世界第100位,2009年,中国人均GDP反而排到了第106位,最近几年人均GDP仍然也不过在世界70多位徘徊。但是,这类观点并没有告诉我们,1949年时世界上总共只有一百零几个国家和地区。换句话说,1949年时,当时世界差不多所有其他国家的人都要比中国的人均GDP要强。

到了现在,世界上共有二百多个国家和地区,人均GDP超过中国的70多个国家和地区的总人口不过十二亿多一些,占全世界近七十八亿总人口的15%。换而言之,中国现在的人均GDP已经挤进了全球人口的前五分之一。世界上有大于五分之三人口的人均GDP比不上中国,这当然是非常了不起的成就。

客观而言,虽然中国目前在国家治理的很多方面,已经可以让老百姓感受到利益和实惠;但是和世界上的发达国家和地区相比,我们仍然有很多的不足。如中国大陆的铁路、公路、城市地铁、通讯网络等基建项目,已经在世界上首屈一指,但是老百姓的住房和其他物质、精神条件等很多方面,还没法和发达国家相比。

中国沿海地区的基础教育,在国际学生评估项目PISA测试中,屡次获得世界第一的最好成绩,但是中国的高等教育和内陆地区的基础教育跟世界先进水平的差距还是非常明显。

医疗卫生方面,我们已经有了基本的医疗保障,这跟美国有超过20%人口没有基础医疗保障相比是不错的,但是和欧洲大部分发达国家、日韩、甚至我国港澳台地区的医疗水平和保障相比,我们还有非常多需要进步的空间。

总之,站在民族国家的角度上,中国是人口众多、疆域广阔的多民族国家,要让包括边疆地区、港澳台地区的每个国民都能认同是中华民族的一员,除了需要在民族文化发展上下功夫,更需要在国家治理上精益求精。所以,民族复兴的道路仍然是任重道远。

(四)贤明体制

贤明体制(英文叫Meritocracy)是一个尚没有明确定义的概念。1958年,当代英国社会学家迈克尔·杨(Michael Young)发明英文Meritocracy概念时,其实指的是“精英政治”这种负面概念,就是指人们凭借merit(先天智商加后天努力)而攀升到社会的精英阶层,从而在社会中取得领导地位。

随着时间的推移,现在贤明体制(Meritocracy)逐渐在西方演变成一个被认为可以接受的比较中性的概念,譬如很多人认为,现在的英国和美国就是典型的贤明体制(Meritocracy),因为社会的一个理想状态就是,每个人可以依靠自己的才华和能力所能达到的力所能及的地位。

但是,这里紧接着就会有个主要问题:如果仅仅是有才能的人(精英阶层)从这样的精英体制中获得好处,而不能惠及大众,所谓“苟富贵无相忘”,我们该怎么办?

所以,当我们谈贤明体制(Meritocracy)时,最好还应当需要有双重的轴向指引。一方面,我们需要选贤任能,把最好的人才放到最合适的领导位置,实现良好的现代国家治理。另一方面,我们还需要有价值观的践行,即不仅要在程序上、也要在实质上实践和履行良好的价值观,从而让所有人都能获益。

换句话说,光有合适的人在合适的位子做决定和决策还是不够的,这些人做出的决定和决策,还要有行之有效的体制能确保能够其能体现和引领社会的主流价值观。这样的国家和社会才是一个真正拥有贤明体制(Meritocracy)的社会。

美国社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)曾经指出,“人们渴望政治领袖能够将社会治理好。任何社会的生活质量在很大程度上都是由领袖的素质决定的。一个社会,如果不能把最优秀的人才放在领导岗位上,无论从社会学还是从道德角度来说,都是荒谬的。”

不过,话虽如此,究竟一个国家或社会怎么样才能做到选贤任能?这就是仁者见仁智者见智了。西方社会在民主价值观的指导之下,国家治理中就把一人一票的选举制度作为是选贤任能的唯一正确方式。

在人类历史上,其实早在原始社会就有一人一票选举部落首领的古老传统。古希腊各个小城邦也曾经施行过选举制。不过,雅典一人一票的早期民主体制在伯罗奔尼撒战争中产生了一系列骚操作,硬是在握有一手好牌的情况下惨败给对手斯巴达,使古代欧洲人早早明白所谓的民主和以众暴寡的暴民政治之间,其实不过是一线之隔。

古罗马共和国早期领导人的民主选举制度,当国家管理的疆域越来越大的时候,就跟当时世界上大多数国家一样,逐渐演变成了君主制。这对当时的古代罗马人来说,也并没有开历史倒车的感觉。

现代的代议制民主最早诞生在英国,后来在美国更加发扬光大。基于各种非常复杂的原因和机缘巧合,英国和美国先后成为世界上最强大的国家。虽然这其实和英美式的民主制度没有什么关系,但是这并不妨碍其他国家向英美看齐,包括一人一票的选举制度最后在西方世界被普遍接受和认可,也逐渐成为践行西方民主价值观和选贤任能的唯一正确方式。

但是,在现代社会中,很多采用一人一票的选举制度和公民投票的国家,如果本身没有或者本身无法接受英美民族国家的价值观和传统,那么,不管选出来的各级领导人是否胜任,也不管公投的结果如何,都会有很多严重问题。

像苏联和南斯拉夫这些多民族国家,采用一人一票方式来做决定之日,几乎可以说就是国家注定分裂之时。在中东穆斯林国家,从最初的阿拉伯之春发展成阿拉伯之冬的短短几年时间里,有多少无辜老百姓零落尘泥被少数人的野心碾成炮灰,更多的人则无家可归成为难民;而且迄今为止,这些穆斯林国家的所有实质性问题仍然存在且未得到妥善解决。

即使像日本和韩国这样,完全是美国手把手建立的西式民主制度国家,现在这两个国家也都基本沦为了财阀治国的最佳典型。各大家族和财阀直接掌控国家的政治、经济和文化命脉,表面上是一人一票加精英治国,实际上则是各方面发展缓慢、阶层固化、社会内卷化日益严重。

中国台湾地区在全面采用西式民主体制之后,经济发展基本停滞,在各级领导人迎合所谓民意的种种神奇操作后,硬生生把经济从当年亚洲四小龙之首变成了现在的最后一名。毕竟上世纪九十年代初,台湾与新加坡人均GDP差不多,到现在台湾的人均GDP连新加坡的一半都不到。

事实上,那些采用一人一票的选举制度和公民投票取得相对成功的西方国家,其大多数都有小国寡民、民族单一、国民素质较高、地方自治完善、本身内部矛盾较少等等特点。但即使是这样,这些国家一人一票的民主制度就如李光耀先生说的,也有变成福利拍卖会的风险,谁的叫价最高谁就当选。

现实中,很多国家和地区的福利只升不降,也造成了生产力发展停滞,经济发展难以为继的结果。虽然,作为补救措施,一些国家采用了技术官僚体制(technocracy)和文官体制,尽量让国家治理不受民众的非理性因素(如民粹主义等)的影响,也会尽可能避免候选人乱开空头支票而成为社会负担等,但是,只要体制上一人一票的压力仍在,就往往很难形成能解决问题的有效治理。

特别是,在任何国家和社会,老百姓都会有左中右不同的立场和信念,强调一人一票的竞争性选举制度,本来就容易使国家社会长期处在左派、中间派和右派立场的混战对立中摇摆不定。在顺风顺水的情况下,各方立场暂时妥协尚有可能。但是,一旦有些风吹草动,就必然会有些有心人士和党派,通过煽动和鼓吹社会对立去吸引选票。

所以,这些国家和社会上通常会有越来越多的棘手问题,如贫富分化、移民和种族冲突等等,在一人一票制度的催化下,随着社会的极化、对立和撕裂而变得更加棘手。进而导致这些社会问题经常成为候选人吸纳选票的原因,但却始终很难得到真正解决。

当然,对一些小国家来说,哪怕这些国家民选出来的各级领导人的治理能力一般或差一些,其实还不是什么大麻烦。但是,对于一些国情复杂的大国来说,能力不足的领导人不仅解决不了问题,还会把已有的问题更加激化。

举例来说,面对新冠疫情,瑞典这样的小国家,相关领导人和专家团队一开始采用“群体免疫”政策佛系躺平,但是后来只要能纠正一些基本错误,即使表现不如北欧邻国,整个社会的代价总体来说还不至于太大。然而,像美国和巴西这样的大国,上到总统、下到州长、县市长中,到处都有民选出来的反智和缺乏才能之辈,他们在处理问题过程中决策不断失误,新冠疫情就硬生生从天灾变成了人祸。

从上述纵贯古今的例子看,一人一票不必然保证选出合适的人才,实现国家治理。更关键的是,从价值观维度来看,西方式民主已经脱离了字面上的“民治”理想,而蜕变成“程序正义”价值观,流于“形式民主”,极大地阻碍了“贤明体制”的形成。

为什么会发生这种蜕变呢?说到底,西方社会的本质上说到底还是资本主义社会,所以国家整体受资本和利益集团所控制,它们的核心要求就是要赚钱,“民治”理想与其相比,即使不说是一层虚幻的“糖衣”,至少也是脆弱的。因此,哪怕是在人命和经济损失做选择的前提下,你本来也不能指望资本和利益集团会主动愿意承受太多的经济损失。

选举当然也可能选出优秀者,西方公务员队伍中,同样不乏治理人才,但资本主义价值观往往会阻碍他们发挥积极作用。比如美国的政治献金问题,不是没有人指出,但始终无法解决,甚至产生了“超级政治行动委员会”,漏洞反而越来越大。

“民治”理想的崩塌,或者说“资本主义价值观”的图穷匕见,也反过来作用于现代国家治理的建设。本来,一人一票的效果就不牢靠,现在几乎所有候选人都要迎合资本和利益集团,提出符合资本和利益集团的主张才能当选,结果可想而知。资本和利益集团为了各自的一己私利,本身就非常排斥强势的政府及其他权力机构的监管,所以领导人的治理能力并不是其要考虑的首要问题。

在资本和利益集团操作下,民众在选举时其实最多不过是在选择他们喜欢的人。按照美国哈佛大学国际关系学的教授史蒂夫·沃尔特的观点,美国的领导人们唯一关心的是事情在电视上、在推特上、在娱乐至死的选民们面前会呈现出怎样的效果,从而保证可以其顺利当选。由于整个政治制度设计的目的就是要让资产阶级的利益最大化,因此资本主义社会就是要让人们“对接受启发、获得教益不感兴趣,也对如何选出一位能干的领袖不感兴趣”。

总之,西方现在的选举只要投票程序合法,选出的当选人天然就具有合法性,而完全不管这个人真实的治理水平有多差;各级领导人治理能力有限,为了迎合民意而任意决策或低质决策的重大风险,很难解决或解决不了实际问题,从而无法真正反映“以民为主”、“决策为民”的实质民主。

对比之下,中国本身就已经是一个疆域辽阔、各地区情况复杂的多民族国家。因此,中国需要的是一个让能干事、有能力的各级领导人,来出面及时解决和处理各种具体问题的体制。因此,虽然同样包含了代议制的做法,但是中国在践行社会主义民主集中的价值观时,为了能够确保实现更好的国家治理,光有一人一票的制度显然是不够的,中国显然还需要采用更有效的选贤任能体制。

具体来说,中国在基层地方的管理上,采用一人一票的选举方式选贤任能,包括基层人大代表的选举等等。20世纪80年代末期引入村级民主选举后,意味着户籍人口9亿以上的中国农民可以直接选举任期3年的村民委员会和村领导。换句话说,在中国,基层上出现的治理问题,首先会通过地方自治方式来解决。

但是,对于中层以上的公务员和管理者,中国则采取选举和选拔相结合的体制来选贤任能。一方面,我们使用标准化考试(公务员考试)选拔有才华和受教育人群;而且,对于越上层的领导,则越需要考察工作的才能和经验以及过往政绩等等。另一方面,各级领导也必需要接受同级人民代表大会的选举和监督。所以,中国的国家治理体制对管理者的治理能力要求更高,没有能力或德不配位的代表、领导或负责人一般通过不了严格的选举/选拔的程序。即使选上了,发现问题后也需要被及时替换。

举例来说,同样是采用技术官僚和文官制度,中国公务员的绩效考核可以决定其升迁和去留,这也意味着中国各级的公务员本身就会更有动力去发现和解决问题。西方国家的公务人员虽然也有绩效考核,但是各级官员都是公开选举产生、或者由胜选者任命,这也意味着对普通公务员而言,除了工资报酬外,对他们实质上没有任何解决好现有问题的激励。这就像BBC英剧《是,大臣》里有句经典台词所嘲讽的那样,西方公务员工作的三原则就是,“越拖延越高效,越费钱越便宜,越秘密越民主。”(three articles of civil service: takes longer to do things quickly; more expensive to do them cheaply; more democratic in secret.)

再譬如,同样是新冠问题,湖北省和武汉市的一些负责人在疫情爆发初期的表现,也有很多不足之处,特别是在忽视病毒传染的严重性等问题上与西方类似(当然,西方是在有预警的情况下,错误远为严重)。但是,与很多西方国家防疫情况失控,然而民选西方官员仍然无法被及时问责的结果不同,中国在第一时间就对相关负责的人员进行了调查处理。上到省委书记、省司法厅厅长、市长和副区长,下到湖北红十字会负责人、相关处局干部、派出所执法错误的民警等等,最后都就事论事,依法依党纪受到了相应的处分并为此担责。

所以,从这些角度来分析,中国国家治理机制所践行的社会主义民主价值观,就既有程序意义上的民主,又有实质意义的民主(也就是真正意义上的以民为主),因此更具有贤明体制(Meritocracy)的特征。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。