澎湃新闻记者 许振华

“倘若再让我做决定,我绝对不会选择偷渡这条路。被押送至移民局的时候,我想死的心都有了。”回国后仍在完成防疫程序的小杰告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)。

去年3月,小杰与其同乡经人介绍,从家乡河南省前往印度尼西亚苏拉威西岛工作。在印尼工作后,他们发现实际待遇远不如承诺所言,工地上不合规乃至于违法的现象层出不穷,他们护照也被公司扣押。6月,他们决定辞职回国,然而,一直到9月中旬,他们仍无法拿到回国所需的护照。在此般情况下,小杰等五人决定铤而走险,以偷渡的方式绕道马来西亚回国。

9月18日,小杰等五人在马来西亚柔佛州海岸被马方的军人逮捕。这一消息很快传到了他们的家属耳中,已与在海外的丈夫们失联多天的妻子们这才意识到他们经历了什么。据小杰回忆,当时他们已经接近马来西亚柔佛州海岸,却被边防部队发现。尽管小杰等五人和同船的10名印尼人跳入海中,他们还是被马部队抓获。

“我们被发现时,船里渗入了海水,快到我肚子的位置,情急之下我们选择跳水。我和同伴奋力游向海岸,快到岸边时听到了两声枪响。我们和5个印尼女人、5个印尼男人躲在树林里,但很快还是被逮捕。”小杰回忆起这些经历,还是心有余悸。

实际上,这五位河南工人走过的偷渡之路素以危险著称。他们偷渡被抓后三个月,去年12月15日,20多名印尼籍工人在柔佛州海岸遭遇海难身亡。马来西亚有着为数可观的来自印尼的未注册劳工。这20多位死难者与数十万计的印尼同胞一样,试图以偷渡的方式进入马来西亚,以获得报酬更高的工作机会。

而小杰等五人离开印尼的路径,恰恰与印尼劳工非法入境马来西亚的路径重叠。据小杰回忆,当时与他们同船的均为印尼人,除了10名印尼籍被捕者外,还有几十名同船的印尼人未被警察逮捕,去向不明。

希望从燃起到熄灭

五名河南工人的家属强调,他们是因回国无望、几乎精神崩溃才铤而走险选择偷渡的。据《凤凰周刊》新媒体账号“观象台”去年12月18日报道,在印尼苏拉威西岛镍矿园区的中国工人圈子里,有人先偷渡去马来西亚、最后成功回国的传闻早已传开。这些工人中的不少人都认为自己遭受了外包公司乃至园区企业的不当对待,但因护照被扣押、机票昂贵等原因滞留在印尼,他们为尽快回到中国想尽了办法。

去年下半年,小杰等人因索要护照、要求按照招工承诺签订合同、讨要拖欠薪资等维权行动,已与外包公司“闹掰”。他们留在工业园中没有工作可做,又始终无法通过沟通协商、求助大使馆、微信公众号发文求助社会等方式拿回自己的护照。同年9月,他们为了回国,联系了外号“牡丹”的蛇头。“牡丹”在工地附近开了一家饭店,她声称自己并非专门经营偷渡业务,只是想帮人离开。

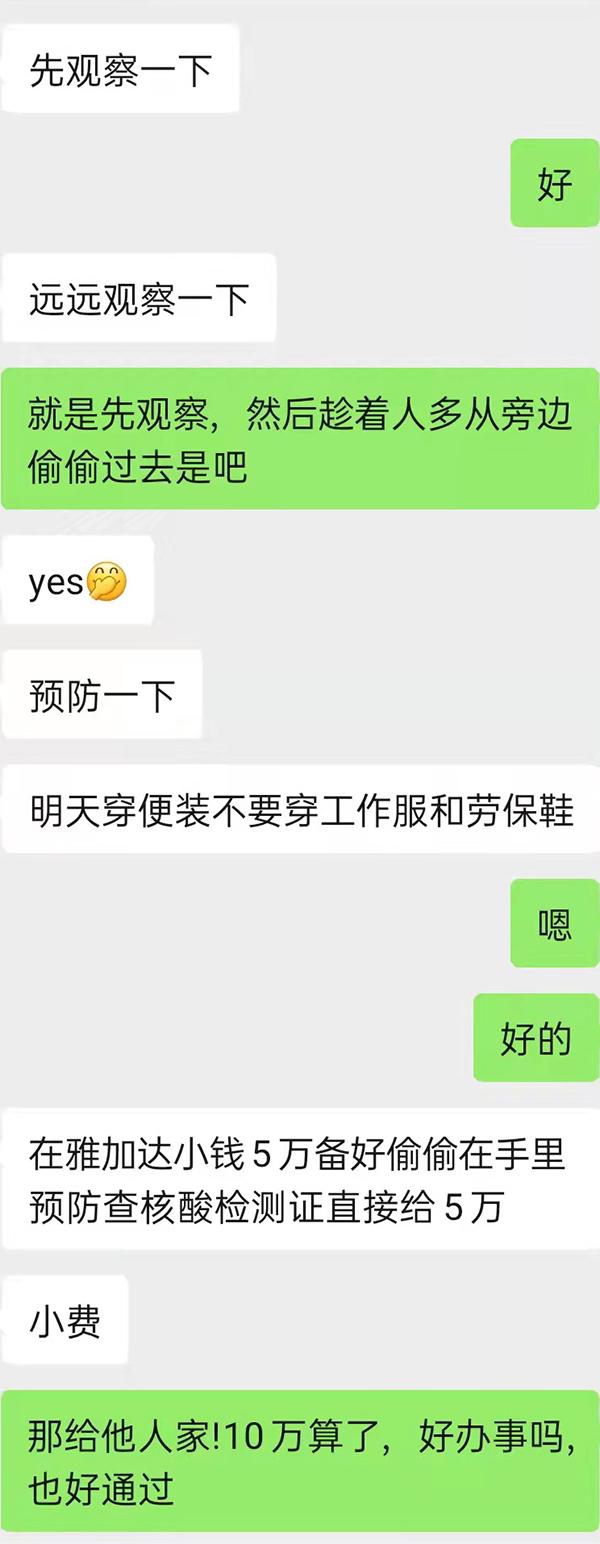

涉事劳工和对接蛇头之一的对话记录。对话中货币单位是印尼卢比。本文图片 受访者提供

小杰回忆说,偷渡路程在去年9月中旬开启,费用为每人约12000元人民币。在蛇头安排下,他们从所在地乘民航飞机到雅加达,再从雅加达承民航飞机抵达临近新加坡与马来西亚的印尼巴淡岛。“一路上,我们都很顺利,安检等通道都形同虚设,能感受到蛇头确实有能力疏通关系。我们很顺利就到了巴淡岛。”小杰说道。

00:07

视频加载中…

涉事工人从巴淡岛中转站到优班岛,他们最终从优班岛登上前往柔佛州的船。 来源:受访者提供(00:07)

巴淡岛是印尼和马来半岛间偷渡网络的重要节点。准备上船前,小杰和同伴陷入了犹豫,他们不知道前路会通向何方。况且,只能容纳十几人的小船要承载数十名偷渡者,这让他们对这条路线的安全性更感疑虑。“事已至此,不上也得上了。我们因为犹豫,到最后才上船,反而被挤到了最外面、最容易晕船也最容易被发现的位置。”小杰告诉澎湃新闻。

按照承诺,在马来西亚这边的对接蛇头可以通过“走关系”的方式帮小杰等人办理新护照,以“合法身份”乘坐飞机飞向中国。不过,随着小杰等五人被马部队扣押,马来西亚蛇头所“吹嘘”的灰色手段可否实现已无法查证。

被马方扣押后,小杰等人辗转来到柔佛州北干那那移民局扣留营。一直到12月24日,小杰才顺利登上回到中国的航班,完成其遣返程序。在小杰被扣押初期,蛇头仍在向家属夸耀其“关系灵通”,可以为被扣押者寻找律师、购买回国机票,且速度会“很快”,但每一步所需费用都不菲。小杰回忆称,扣留营中也有其他试图通过蛇头渠道回国的中国人,他们和蛇头接触求助的每一步都会被索取费用,近乎“无底洞”。小杰等人的遭遇引起了赴印尼中国劳工、在印尼的中国公益人乃至于马来西亚民间的关注。家属最终选择与愿意近乎免费地提供法律援助的马来西亚人权律师刘毅龙合作,小杰等人也就此与蛇头断绝来往。

一位依然滞留印尼的中国劳工向《凤凰周刊》“观象台”透露,去年春季有过两个侥幸回国的人,此后再没有过成功案例。而小杰在有律师帮助的情况下,也花了3个月的时间才完成遣返程序回国。小杰的四名同伴则仍在扣留营等待发落,家属仍对四人可否按计划在1月和2月登上回国飞机感到担忧。

悲剧并非孤例

“我见识过太多船只在海上倾覆的事件了。”阿卜杜勒-阿齐兹·伊斯梅尔(Abdul Aziz Ismail)向法国24新闻网“观察者”栏目(Observers)表示,据他分析,许多印尼劳工在开斋节、家属婚礼等重要节庆时分需要回家。然而,不少人因未登记在册而无法拥有合法身份,因此会以偷渡的方式从海路返回印尼。另外,很多印尼劳工可能因未拥有合法身份而在马来西亚面临诉讼;即使是登记在册的“合法劳工”,其身份也可能因雇主未及时续签签证而失效;所有印尼劳工都有可能面临护照等证件被没收的状况,而这是常见的用来强迫印尼劳工工作的手段。上述因素都促使一些印尼劳工铤而走险,以偷渡方式离开马来西亚。

阿卜杜勒-阿齐兹是马来西亚雪兰莪州“反人口贩卖理事会” (MAPMAS) 成员,他负责帮助未登记在册的在马印尼工人安全返回印尼。雪兰莪州位于马来半岛西海岸中部,受吉隆坡都市圈辐射。来自孟加拉国、印尼等地的偷渡者在穿越马六甲海峡后常在雪兰莪州上岸。

“更可悲的是,走私集团根本不在乎(偷渡者的安危)。事实上,他们总是在寻找获利的空间和机会,而没有考虑(他们运送的人)的生命风险。”阿卜杜勒-阿齐兹说。

根据马新社报道,在去年12月15日发生的海难悲剧中,从印尼龙目岛出发的失事船只上载有约50名来自印尼的非法移民。救援人员仅救出其中13人。当月19日,马来西亚当局停止了对幸存者的搜索工作。据报道,造成海难的因素可能是季风所造成的狂风暴雨,倾覆前船只距离海岸边仅约20米。

一如阿卜杜勒-阿齐兹的讲述,上述事故并非东南亚海上的孤例。2016年7月23日,一艘载满非法移民的船只于深夜在柔佛州外海翻覆,至少有8人死亡、20人失踪,34人获救。据新加坡亚洲新闻台(CNA)去年12月17日报道,马来西亚海事执法局(MMEA)表示,几乎每晚都会有船只试图非法进入马来西亚水域。

“(去年12月15日的)沉船事件显示了这条非正规移民路线的危险性。许多印尼人以这种方式进入马来西亚,在农业、建筑业、制造业等行业工作。马来西亚的人均GDP是印尼的三倍之多。”法国24新闻网报道如此写道。

“我们是在上船前才知道,这条船主要是给印尼人偷渡到马来西亚工作用的。在扣留营里,人数最多的也是印尼人。”小杰回忆说。

上岸之后的担忧

“马来西亚,尤其是马来半岛(通称‘西马’)海岸线长,海边红树林茂密,人口集中在城市,因此海岸边人口稀少……这都构成了容易偷渡的条件。”小雷(化名)向澎湃新闻分析说。他是马来西亚公民,正在撰写移民研究相关的硕士论文。

他向澎湃新闻介绍说,马来西亚于上世纪70年代至90年代驶入了亚洲经济快速发展的快车道。在政府扶持马来族中产阶级的政策、城镇发展导致乡村人口外移等因素影响下,马来西亚开始为缺乏大量劳动力的出口和种植业引入外籍劳工。时至今日,马来西亚可招聘外籍劳工的产业越来越多,可向马来西亚输入外籍劳工的国家也越来越多,这让外劳成为马来西亚密集劳动力产业的主要劳动力,而不良的移民工人管理体制间接催生了偷渡乃至人口贩卖产业。

马来西亚的人口贩卖问题之严重,甚至引起了外国政府的关注。据路透社2021年7月2日报道,彼时美国国务卿布林肯指控称,马来西亚在人口贩卖问题上有显著的“强迫劳动”现象。美国国务院人口贩卖问题办公室执行负责人卡里·约翰斯通(Kari Johnstone)说,马来西亚人口贩卖的受害者大多数是外籍劳工。

据路透社报道,在马来西亚,仅登记在册的外籍劳工就有200万人,而未登记在册的外籍劳工人数甚至更多,他们大多来自印尼、孟加拉国。据法国24电视台报道,印尼雅加达民间组织“移民关怀”(Migrant CARE)马来西亚协调员Alex Ong指出,很难确定有多少印尼人试图通过海路进入马来西亚。“移民关怀”称,每年有10万至20万印尼人在没有合法证件的情况下进入马来西亚,被马来西亚边防部队拦截或是因遭遇海难而登上新闻的船只都只是冰山一角。

“移民关怀”分析说:“一旦印尼劳工抵达马来西亚,许多人无法获得合法身份。即使是获得合法劳工身份的印尼人,也可能会因各种因素失去合法身份。马来西亚总共有超过150万未登记在册的印尼劳工。假使这些人受伤,或者其雇主决定解雇和降薪,他们不会获得社会保障。”Alex Ong认为,这意味着许多印尼劳工在马来西亚有陷入“强迫劳动”的风险。

小杰其实也差点与印尼无证劳工一样要面临上述问题。他回忆说,马来西亚对接的蛇头宣称其在马来西亚拥有多个工厂,可以让他们在这些工厂里工作,以获得回国薪酬和躲避抓捕。若小杰等人未被马来西亚官方逮捕,他们很有可能会在这些“黑工厂”工作,无法获得任何社会保障。

小雷认可这种情况的可能性。“虽然马来西亚国内很少有来自中国的非法劳工。但在偷渡之后沦为黑工,这是可能的。”小雷说。

小雷也认为,正是小杰这样的案例凸显出马来西亚边境管控问题的复杂性,“虽然大部分马来西亚人对非法偷渡等问题漠不关心,但还是有民众认为这是很严重的社会问题,要求政府采取更多措施应对。因此,政治姿态总体倾向于保守的本地政府喜欢宣传‘打击非法外劳’的成效,但在非法入境者的具体身份上,比如是难民、外劳、犯罪者,往往混为一谈。”小雷说,“在马来西亚,偷渡、非法外劳、难民与人口贩卖等问题常常被捆绑在一起。尽管这些问题彼此交织,但又各不相同。”

小雷指出,在马来西亚民间和政界,常常出现将所有非法入境者等同于“罪犯”的论述,而这无益于解决问题,对许多人口贩卖的受害者也是不公平的。“疫情暴发后,马来西亚曾两次拒绝缅甸罗兴亚人难民船进入,斥责这些人是蛇头安排的偷渡者。”小雷说。而据小杰讲述,他在马来西亚移民局也见到了很多罗兴亚人,他们不愿被遣返回族群纷争持续不断的缅甸,也无法在马来西亚获得自由。

马来西亚记者小鱼(化名)也告诉澎湃新闻:“偷渡者一般多数来自东南亚和南亚国家,以寻求工作和逃离战乱为目的进入马来西亚。由于语言差异,新闻报道一般只会引述来自官方机构的新闻稿或资讯,这使得社会对偷渡者的理解一般局限在‘落后、贫穷国家的人偷渡来马’,将他们等同于‘非法入境’乃至‘犯罪’之人,甚至指控这些入境者抢夺马来西亚的国家资源和工作机会。”

“河南工人事件恰恰挑战了这些简单化的叙事。马来西亚偷渡事件频发,我们是看到河南工人的家属在社交媒体上的求助信才明白个中缘由,也因此感到震撼和心痛。”小鱼说,“靠人蛇集团偷渡,即使给了钱也买不了保障,随时会赔上性命。”

让小杰等人陷入窘境的印尼工地

强硬态度下的混乱与黑暗

小鱼说,马来西亚内政部表面上对无证移民和偷渡者态度非常强硬,“他们的态度近乎‘杀错了也不放过’。马重要政客、现任内政部长哈姆扎·再努丁(Hamzah Zainudin)甚至宣称,在新冠疫情封锁期间应该把包括有证外劳在内的所有外劳都抓进去再说。取缔行动更会邀请媒体大肆报道,让这些外劳彻底暴露在聚光灯之下,以此来‘展现政府打击非法外劳的决心’。”

与之形成鲜明反差的是,实际上马来西亚对外籍劳工等入境人口的管理非常混乱。小雷分析说,主要负责管理外籍劳工的内政部和人力资源部之间权责不明晰,两部门之间有争权和推诿的现象。“管理之混乱,甚至让马来西亚出现了‘非法外劳’比‘合法外劳’还要多的状况。外劳的人数统计只有通过国会议员询问才有可能得到一些并不代表全貌的数据。”小鱼指出。

“假使外劳成功抵达马来西亚,无论其身份是否登记在册,都有可能面临不分青红皂白的逮捕、语言不通之下的恐吓,社会大众甚至会怀疑警方对外劳的行动是否只是在讨要‘咖啡钱’(马来西亚社会形容索贿的说法)。”小雷说,“疫情当前,外籍劳工其实是最脆弱的人,但马政府只以防疫的名义来合法化所有对外劳的强硬行动,也未贯彻落实外劳疫苗接种计划,甚至背弃了不会在疫情期间针对求诊外劳采取行动的承诺。”

防疫的压力也落在了移民局扣留营上。据《当今大马》等马来西亚媒体报道,疫情期间,多个移民局扣留营空间紧张,外界非常担忧移民局会暴发疫情。而正是受疫情防控因素影响,小杰的代理律师刘毅龙几乎无法直接与其代理的中国劳工接触,就连间接的通话申请和信息传达都难以畅通地实现,这为他提供法律援助增添了许多困难。

小杰回忆起扣留营内的生活,不愿多言。他提到,每天的生活烦闷而枯燥,还有很多“黑暗”的事情发生。“马来西亚也常出现关于扣留营官方人员欺负扣留者的事件,原本属于扣留者的权益、基本生活配给都可能变成需要用钱来购买的服务。”小鱼向澎湃新闻分析说,“扣留营内的交易方式已经自成一体,非常成熟和系统化地运作,但难以直接曝光。由于基层官员薪资微薄,他们有了索贿动力,索贿过程又直接简单,而难以向外界曝光,因此官官相护,形成了成熟的交易系统。”

“在扣留营的每一天都度日如年。我真的不希望有人再选择偷渡这条路。我是幸运的,但不是每个人都能这么幸运。在海上可能遭遇海难,在岸上可能遭遇劫匪乃至枪击,去到马来西亚还不知道会有多少黑暗的事情。因为我的妻子不放弃我、社会各界关注我们,我们才有了希望。”小杰向澎湃新闻说。

(小雷正在攻读与移民研究有关的学位,小鱼仍在马来西亚媒体中工作,小杰与其家人担心蛇头的骚扰和报复。考虑到上述因素,他们使用了化名。)

责任编辑:胡甄卿

校对:施鋆