面对突发性的公共健康危机,集中、统一的数据管理十分必要,这不仅能准确地判断疫情发展趋势,同时也有助于采取有效的手段遏制疫情进一步地蔓延。本文就当前疫情暴露出的信息管理乱象进行了总结,并提出了一些建议。

(图源:央视新闻频道)

撰文 | 宋宇铮

编辑 | 叶水送

行动迟缓、屡遭质疑:一切都与数据有关

2020年1月26日,工业和信息化部提出,做好疫情防控大数据支撑。

在满屏幕的混乱与无助中,这条消息让人迅速抽离出来并意识到,今天的我们拥有远超1967年和2003年的技术手段加持——数据科学。

我们可以想象,从患者旅行史到既往病史,再到舆情、各医院门诊流量、物资储备,甚至隔离返乡者实时位置这样的海量数据“应该”就散落在一个个服务器中,而世界领先的网速与统一协调的机制则可以让这些宝贵的信息近乎实时汇总于每个“指挥部”。

然而疫情发展至今,暴露出来的问题远超想象。国家专家组成员、中国工程院院士王辰2月5日坦言:现在连疫情的底数都不清楚。他在央视的连线中谈到,当前形势严峻,大批患者未能及时收治到医院中,而这批患者在社会上流动,在家里居住,会造成社会和家庭的进一步感染。这是加剧疫情的最重要的因素。

在这次疫情中,造成失控的不仅有医疗资源的瓶颈,我们见到的诸多乱象背后,恰恰是数据的缺失与不流通。如省红十字会不知道具体物资供需情况,将不符合医用标准的口罩送给了紧急求助的三甲医院与尚有余力向社区分发的民营医院;一个地方排查出了确诊病例的旅行史,却只能用微博的方式寻找同程密切接触者;公众看到了死亡病例数,却不甚了解这些患者的基础疾病情况,而盲目推测致死性高。

问题出在哪里?这些乱象可能是2009年医疗信息化推广以来健康医疗大数据领域所有问题的集中爆发。

决策前先想清楚需要掌握什么信息

包括传染病暴发在内的任何公共紧急事件,都具有一个重要特点——问题的解决与遏制,将牵扯多个日常情况下不具备联系的部门、行业与社会组织,临时搭建沟通渠道与摸索协作方式的时间成本过高。因此对管理者而言,提前根据情形分类,明确各决策环节(比如分诊、防护物资调配、隔离名单等)所需要的数据种类需求,并制定数据获取预案是后续一切管理的基础。

相关部门连需要什么数据都不清楚,而等到问题发生才想到去问,而且如果这一数据连由谁采集都不确定,便可能造成较长时间的数据缺失与整个管理链条的混乱。

此次疫情中,疫区各级医疗防护耗材的供需数据便是一个重要教训。在物资接收层面,湖北省红十字会在“封城”初期似乎并没有意识需要登记口罩、防护服、护目镜等关键物资的具体型号、标准,几天后才开始在内部出台标准,但直到1月30日公布的物资使用清单中仍然在出现“口罩”、“护目镜”一类信息不完整的数据[1]。

这使物资调配过程中需要再次花费大量精力重新鉴别,造成延误的同时,也让部分医院经政府渠道得到的是无法用于隔离病区的物资。物资运输层面,湖北省新型肺炎防控指挥部作为物资调配的中枢,对各下属辖区的实际交通管制情况、可调配运力及所处位置等数据直至今天仍不完全掌握,信息更新依赖民间力量,使物资从武汉向周边县市的输出受到严重阻碍与延误[2]。

这样的错误不仅在湖北省出现,在正紧锣密鼓进行社区防疫工作的北京市等地区同样显现,并已经造成一定隐患。2003年非典疫情中,上海市利用良好的社区防范工作将非典疫情控制在较低水平,其所采用的社区卫生中心初筛、疫区返回人员排查、每日医学观察等手段也在今天被广泛复制采用。然而,国内很多地区在复制布置任务这一步时,却忽略了对基层组织人力、物力资源的数据获取,而这直接关系到下达的命令能否落实。

根据资料显示,当年上海市政府设置了明确、科学的防范人员配备标准——辖区内人口数在8万、4万、2万三个档的社区分别被给予1、1.3和1.6的系数,按(4/万人口 × 人口数 × 10)×系数/8的要求配备防范人员,如若数量不足可通过统一培训后雇佣补齐;防护设备也严格按照D级标准(口罩、手套、隔离衣、护目镜、胸腺肽针剂等)拨款。[3]

对这些关键信息的掌握在17年后的北京市社区防护方案中并完全没有体现。《三联生活周刊》的一篇报道显示,北京某街道负责人已经在担心由于平时作为志愿者的老人不适合参加该项工作,人手匮乏可能无法将“人盯人”管理落实[4]。《财新》的特写报道则显示,武汉社区工作者在仅有普通口罩、未经任何培训的情况下每家入户排查,并已出现工作人员发烧现象[5]。

如此对基层组织相应资源配备的“无知”,使得社区在疫情防范中无法获得与之责任匹配的资源支持,这可能导致防控要求无法100%完成,更可能造成由工作人员个人防护不力或抵抗力下降引发社区传播,例如黄石市等部分地区为了完成任务开始大范围征调教育系统职工参与防疫工作,个中隐患难以估量[6]。各地政府在提出社区防范要求时,需尽快采集各基层卫生与居民自治组织人员(包括数量与能力)、物资配备数据,精准调配,绝不能让社区防范成为社区传播的隐患。

收集数据前先定好标准,跑前跑后不如多动脑

在我们明确所需数据种类要求后,数据采集与质量控制是“指挥部”获得高质量、高时效性信息的关键环节,也是接下来北京、上海等返程高峰城市能否做好社区防疫,并在季节性流感与新冠肺炎重叠期实现高效率分层诊疗的基础。

目前来看,我国多地政府部门的措施延续了医疗信息化领域被长期诟病的两大问题——

1)数据标准化、结构化差;

2)采集方法过度依赖人力、技术水平低。

以发热患者为例,在新冠肺炎疫情中,该群体同时兼具潜在传染源、紧缺医疗资源的使用者与发热门诊中的高暴露风险者三重身份,是承载着流行病学史、病历信息、既往病史、医院管理信息(接诊单位、治疗去向)等多种平日不同归属数据的中心,对治理者预判疫情走向、资源需求及医务工作者提升整体诊疗效率有着不可或缺的作用。

也正因为第一手数据采集单位的不同、采集者与最终数据使用者目的的不同(比如居委会发热筛查可能只是为了找出重点观察对象,但发热门诊却希望病人转来时有更详细症状、发病时长描述以更快分诊),数据最终汇总单位(“指挥部”)必须制定一个满足各类数据最终应用场景、一以贯之的标准,让下属各级单位采集时有据可依,使用时能拿来就用,审计时不因口径问题扯皮。

数据结构化在这一过程中的作用同样重要,既可以有效减少采集时间与沟通成本,又能使社区工作者等非专业人员同样可以采集到供医生、流行病学家使用的高质量信息。举例而言,与其让一位街道志愿者飞快记录下“感觉浑身没劲儿,喘不上气,两年前被诊断为艾滋病患者”,不如直接勾选症状、既往病史中提前按医学术语设定的“乏力”、“呼吸困难”与“免疫缺陷类疾病”,在大多数场景下也不如让患者在电子设备上直接填写表单,这点下文还会讲到。

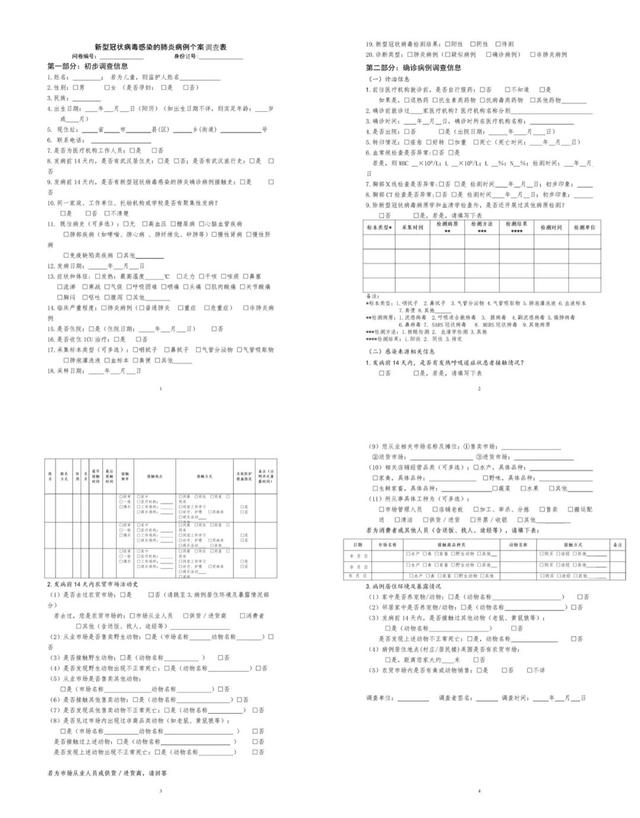

目前,这两件事情做得如何?事实上,我们并不是没有这样一个比较满足不同应用场景且结构化的标准。根据国家卫健委1月27日发布的《关于印发近期防控新型冠状病毒感染的肺炎工作方案的通知》,任何新冠病毒肺炎确诊、疑似病例上报24小时内,流行病学调查人员需要完成流调,并在完成后两小时内将下图所示的个案调查表上传至网络系统[7]。有心的朋友可以将这份调查表与美国CDC发布的患者个案调查表作对比[8],它在结构化程度与有效信息丰富程度上都是只强不弱的(虽然发布时间晚了将近一星期,以及可以考虑在共病中增加患者是否怀孕的选项)。

中国卫健委版《个案调查表》

美国疾控中心版个案调查表

然而在现实中,我们看到的却是《财经》、《中国新闻周刊》等媒体报道中大量存在的高度疑似患者直至死亡也未被纳入病例统计、中轻症疑似患者与普通发热患者一起输液的乱象[9]。卫健委的工作方案树立了一个金标准,但现实中反馈的却是大打折扣的信息汇总与利用,问题本质在于标准的一惯性在数据采集中完全未能获得保障。

在采集对象上,按照规定,新冠肺炎疑似患者的确认遵循的应当是卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中的医学诊断标准,即具有相应流行病学史与临床表现[10]。而在实际执行中,疑似病例的调查、上报却被资源紧张导致的行政要求所扭曲,某定点医院医生向《财经》杂志承认,只有按照要求被收治入院的患者才能够获得“疑似”的认定,尽管卫健委《个案调查表》中明确列出了是否住院中的“否”选项。如此“鸵鸟式”的数据采集上报将使治理者在资源需求估计、隔离措施、疫情预判的决策上都“一步错,步步错”,造成的隐患与后果不亚于疫情初期的行动迟缓。

在采集内容上,按确诊病人标准在前期尽可能对疑似患者乃至发热患者收集相应信息也未获得贯彻。从国家卫健委版《个案调查表》来看,第二页开始的涉及旅行史、就诊史、接触史等追溯其他潜在感染者的关键信息都仅针对确诊患者。

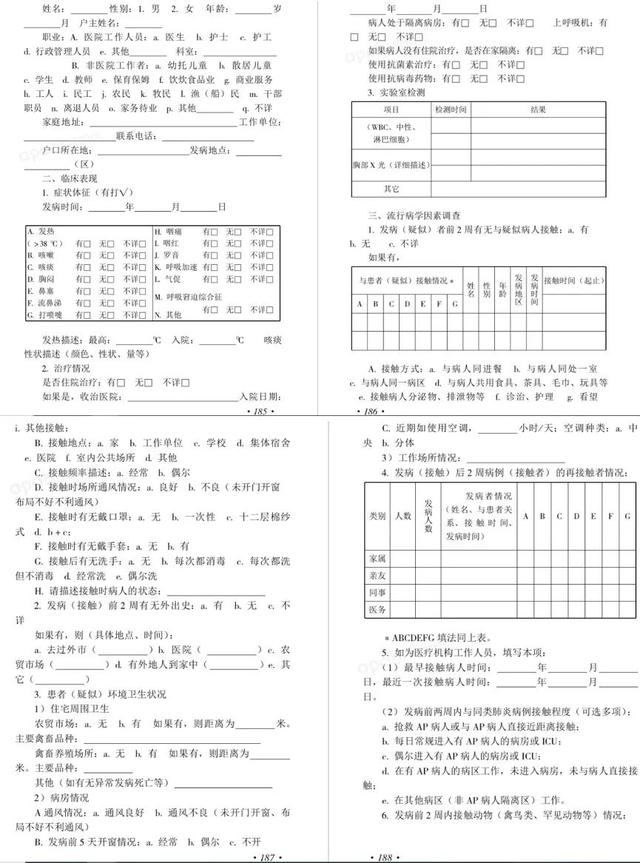

曾参与上海市“非典”防控工作并将优秀经验总结成书的上海交通大学国家健康产业研究院院长鲍勇教授告诉笔者,当年上海很早便开始了对较为宽泛的疑似病例、接触者的调查工作(详情见下图),因为等到确诊再开始做这些工作早就来不及了。他也直言这次的流行病学数据收集整体做得非常不好。

上海市SARS疑似病例及接触者调查表 来源:《重大传染病防治教程——SARS 的预防与治疗》

社区层面这样的细致是小题大做吗?武汉市每天有数千人被确诊,如果都等到确诊或入院一刻才开始让疾控人员对每个案例进行流行病学调查,访问患者或者查阅非结构化的各式资料要花上多长时间?毫无准备的情况下,找到患者的接触者要花上多长时间?这段时间内接触者又可能经怎样的途径传染了多少尚不知情的其他人?可以说调查每晚进行一小时、因原始数据不规范重新整理每耽误的一小时,都可能造成后续工作与传染病例指数型的增长。在“早隔离,早治疗”的基本防控思想下,标准化的患者数据采集工作也要宜早不宜迟,宜宽不宜紧。

到今天,我们并不是没有这两个环节的信息采集方式,而是在标准化上未能完全下沉。

例如,武汉市政府为了缓解发热门诊前人群聚集排队,在公众号“武汉微邻里”上发布的“肺炎自查上报”小程序。至2月2日,这一表格仍然存在三大问题:

1)缺乏身份证号等唯一个人识别信息采集。这首先无法保证上传信息的真实性,其次在后续整合到标准化总数据库时会造成额外的工作负担(如处理重名问题等);

2)缺乏关键的流行病学史数据采集。“同一家庭、工作单位、住所或学校是否有聚集性发病?”等问题的勾选耗时极短,但对后续分诊工作至关重要,并且可以引导社区工作者或流行病学家及时展开后续接触者摸排等工作;

3)结构化程度差。临床层面决策最需要的发病时间、症状、已有检查结果等数据在表格中仅有“症状描述”一区域可供患者以自然语言输入,既增加了病人填写负担,又使表格数据经过处理方可被汇入总库。在时间极为紧张的抗疫阶段,这基本意味着表单信息在后续工作中的作废。

广州市政府推出的“穗康”小程序中的自查上报表是笔者目前见到相对最好的患者自填表,保证了数据可识别到唯一个人,且已考虑采集流行病学史,但许多对临床及分诊重要且易于填写的信息采集仍然缺失或不具结构化(如既往病史、发病时间、体温等,篇幅限制在此按下不表)。

在自查上报这一依靠患者主动性的渠道之外,全国大型城市紧锣密鼓开展的社区返程人员排查同样存在很大问题。纸质版表格填写增加了信息输入与上报的时间成本,而缺乏专业指导、内容各异的街道、校区自制表格则大大限制了其可应用范围。具体可参考广州“穗康”案例,依照数据统一标准制作线上可实时更新的“个人健康信息自查上报表”,无论采集场景为药房、小区出入点还是飞机、高铁列车上均要求调查对象填写此表格,减轻社区工作者负担同时也使数据直达“指挥部”更为便捷。

重点疫区返程人员及密集接触者排查这件事,当前各地政府普遍依赖社区工作者入户调查,虽然基层工作者的奉献精神与坚持值得被赞颂,但对管理者而言,这种信息采集方式实在是费时费力而质量低下,并且已经造成了多名一线工作人员牺牲的重大代价[11]。流行病学史信息的采集时常与被调查者利益冲突,同时还会遇到不知情下暴露的难题。在SARS与MERS爆发中,都曾发现过“没有接触史”却不幸感染的病例,最终回溯发现是在医疗场所与交通工具上曾与传染源接触[12]。如此不知情暴露的挑战,在新冠疫情中还将因潜伏期传播的原因进一步提升。因此,管理者应认识到,口头问询流行病学史的准确度既取决于个体的公德,也受限于个体的知识,在拥有便捷技术手段的今天并不是最理想的一种采集方式。

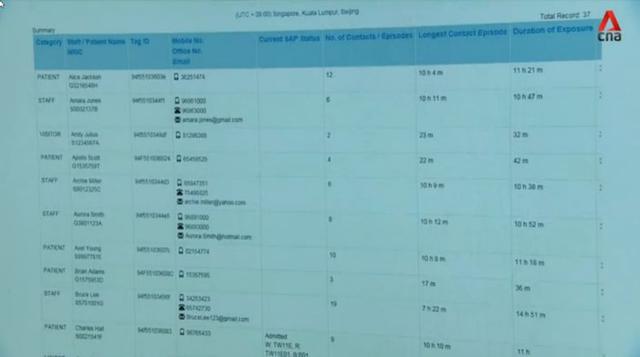

鲍勇在谈到这项工作的时候也十分感慨,他表示“非典”疫情时上海市各基层组织和交通、公安部门的信息传递渠道十分通畅,当年自己从北京来的一位朋友下了飞机,还没到达和自己约定见面地点,便先被社区工作人员找到了,而这样密切的跨部门配合在此次防控中见到的却很少。自去年9月开始,新加坡在其国家传染病中心推广使用的院内实时定位系统则为解决医院不知情暴露提供了新思路,该系统依赖一张任何人员入院必须领取的射频识别标签(RFID)完成,医院后台将会自动记录下所有曾在感染者身边两米范围停留人的信息及停留时间[13]。

(图源:Channel News Asia)

另一方面,疫情发生以来,有些地区虽然有意识地通过乘坐交通工具与手机的实名信息获取了重点监测人员名单,却在隐私保护与整合环节上出了错。武汉返乡人员信息通过一个个excel表格被散播到各个微信群的同时,各地通过铁路、飞机与通信系统获取的数据却未能形成合力,返京人员三次填写近似表格,急寻感染者同乘人员的警示信息一次又一次出现在微博,直到同程者查询系统被一家民营企业开发出来。

数据孤岛与指令延迟,我们需统一的信息管理系统

我们先来回顾一个简单的物资调配争议案例。

某企业向湖北省红十字会捐赠了KN95口罩3.6万个,经向卫生部门了解,此规格口罩无法用于新冠疫情一线医务人员防护,但可用于普通防护,接到两家非指定收治机构紧急求助后,省红会将物资均分两份调给了它们[14]。

让我们梳理一遍这次调配决策所需要的信息与规则:一线医院可接收口罩需符合GB19083医用防护口罩标准是确定的且为卫健委掌握;捐赠品是否通过了该技术标准企业自身是确定的,且在任何合规产品上都有标明;武汉市每家定点医院/社区的各类口罩日消耗量与缺口是确定的,且为“指挥部”所掌握;物资调配的决策权是由民政部公告确定的,属于各地“指挥部”[15]。

然而就是在这一每一条信息与规则都确定的情况下,湖北红十字会作为绕不过的接收中心,在行动中显示出对这些信息和规则的完全无知,拍脑门子地自行将产品进行了失败的分配。更关键的是,“指挥部”对这样违规的自主行为未能做出任何干预,直至信息被公示引起舆论。

在这一案例中,多处信息的缺失使红会做出了失败的决策,而本应掌握所有信息的“指挥部”,对物资去向信息的延迟掌握或权力让出,使红会决策得以被执行,物资匮乏的医院需求无法得到满足。湖北红十字会一些领导的渎职暂且不谈,这一案例还显示,即使信息被准确、标准化采集,如若指挥部未能将其有效整合并保证每一参与单位对所需信息的掌握,便会出现数据孤岛现象,使各环节在有限信息下做出失误决策。即便是最准确的决策有条件下达,决策权的混乱与执行时对权限的验证缺失,也会使错误决策、执行迟缓甚至“钻空子”现象有机可乘。

解决这两大难题,我们需要什么?新加坡应对SARS疫情与我国应急管理部处置其他突发事件的经验都帮我们指向了同一个答案——一种面向所有参与者的规则统一的疫情相关数据收集、共享与处理方式,也就是疫情防控信息管理系统。

直观来讲,这首先意味着分散在官方微信小程序、医院后勤、电子病历、铁路系统、公安系统、运营商的多种患者/物资数据将被接入到统一格式的“表格”中。最理想的情况下,这些数据的汇总不应该由人工导入完成,而是有统一的数据接口(API)在需要的时候自动调用。想象一下,如果每次一座城市新上报一例疑似患者,“指挥部”就要把名单分别转发给铁路、公安、电信等各个系统要求他们尽快上传他的行程、定位、常住地等信息,那必然会是一件冗长、易失误,且隐私数据泄露风险高的任务,但如果每次“总表”中有患者状态被转为“疑似”时,他的各类数据便自动从多个系统接入到“铁路乘车史”、“常住地址”、“14天内夜间活跃基站”中,上述问题就可以有效规避。与此同时,通过统一接口自动调用数据还能够实时将医生更新后的患者体征、治疗方案、检查结果等数据同步在“总表”中。

当我们有了一张各类信息完整且实时更新的“总表”后,目的肯定并不只是让“指挥部”能够一揽全局,而是让各环节的决策者/执行者也能从中受益。但是,出于效率与隐私保护的原因我们不可能将“总表”直接公开给从居委会主任到护士长和市委书记的各类参与者,并赋予他们一定的权限,而必须要遵循固定的分享规则。

比如,我们希望街道办小王能够尽快找到本辖区内一位叫“李四”的确诊病例飞机共乘者,那么让小王知道最关键的姓名、常住地址、白天/夜间活跃基站即可,至于李四身份证号、手机号是什么,究竟坐了哪趟火车从哪里回来则既增加小王的阅读时间,又可能造成不必要的信息泄露风险。当每个参与者所掌握的信息都各异且不完整时,隐私信息分享的动机与泄露后的追溯难度也都大大降低,而这是不通过统一疫情防控信息管理系统很难做到的。

数据共享后,每个参与者/终端都会开始对各类信息的处理,而这同样需要既定规则。对各城市“指挥部”的治理者而言,“患者分配”与“医疗物资分配”两个场景的信息处理尤为重要,“火神山医院建好了谁先住进去?”,“仙桃产的300件防护服怎么分?”去年,新加坡部分医院开始采用的住院分配辅助决策系统为我们提供了参考,其应用包含医学规则在内的统一优化算法获取建议,而不是简单按先来后到,或是谁在社交媒体上声势大来拍脑门子分配,当资源紧缺而几个患者/几家医院优先级过于接近时,应当征询掌握完整信息的专家组意见。

数据处理对于疫情管理中的决策执行同样十分重要,使管理者可以依靠证据实时检验落实情况。以防护物资运输为例,近些天常见的情景是,湖北省内各市县执行交通管制政策不同,官方运送医疗物资车辆同样经常受阻,甚至被拦截抢货[16]。如何实时检查?“不停车、不检查、不收费”政策是否获得落实?货物是否送到指定地点?在货车上放置RFID标签,自动记录通过各卡口时间,以及货车在预定到达时间内最终停留位置,当某一卡口停留时间超时或严重偏离既定路线时,向车辆所在市县指挥部发出预警,相比司机自己打电话投诉或许是一个更公平、高效的方式。

疫情当前,管理者必须认识到良好数据管理是一切及时、准确决策的基础,也是在紧急事件中检验命令执行的“金标准”。两个星期以来,数据采集、共享、处理每一个层面的割裂与不协调已加倍反映在抗“疫”的混乱与迟缓中。

疫情当前,是时候建设一个统一的信息管理系统了。

延伸阅读:

附上初步的信息系统内主要采集数据种类及各角色工作流程,帮助各位读者更好地理解“患者管理”与“物资管理”两项防控疫情中最重要的任务应当如何利用疫情防控信息管理系统更高效地运转。(请点击“查看更多”查看详情)

参考资料

[1] 刘怡仙. “武汉红十字会接收的大批物资去哪了?”. (2020). http://infzm.com/contents/175633

[2] 时代财经. “接管、停滞、溢价……捐赠物资“最后一公里”亟待打通”. (2020). https://xueqiu.com/3841514490/140177907

[3] 鲍勇, and 施榕. “重大传染病防治教程——SARs 的预防与治疗.” (2003).

[4] 丘濂,刘畅,陈晓. ““返京潮”的挑战,北京准备好了么?”. (2020). https://news.qq.com/a/20200130/013546.htm

[5] 萧辉. “特写|疫情重压下的武汉社区:老人高烧死在家里之后”. (2020). http://www.caixin.com/2020-01-29/101509272.html

[6] 黄石教育网. “黄石市教育局疫情防控实现“八强化”. (2020). http://www.hssedu.cn/articledetial/8572

[7] 国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制. 《近期防控新型冠状病毒感染的肺炎工作方案》.(2020). http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-01/28/content_5472795.htm

[8] Center For Disease Control. “Interim 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) patient under investigation (PUI) form”. (2020). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/pui-form.pdf

[9] 财新周刊. “封面报道之二|疑似病人难题:谁来关心“移动的传染源”?_”. (2020). http://weekly.caixin.com/2020-02-01/101510146.html

[10] 国家卫健委办公厅,国家中医药管理局. 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版). (2020). http://www.satcm.gov.cn/d/file/p/2020/01-28/da8afdf9e3ec31f0f915ea80aee329b3.pdf##7a9309111267475a99d4306962c8bf78.pdf##276.95%20KB

[11] 中国警察网. “8名警察牺牲在疫情防控一线怎么回事?”. (2020). http://m.hxnews.com/news/gn/gnxw/202002/01/1855595.shtml

[12] Ki M. (2015). 2015 MERS outbreak in Korea: hospital-to-hospital transmission. Epidemiology and health, 37, e2015033. doi:10.4178/epih/e2015033

[13] Cindy Co. (2019). New infectious diseases centre to have real-time location tracking. Channel News Asia. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ncid-national-centre-for-infectious-diseases-singapore-11882690

[14] 湖北省红十字会. “湖北省红十字会关于“N95口罩36000个”接收和使用情况更正说明”. http://www.hbsredcross.org.cn/xxgk/8667.jhtml

[15] 中国民政部. “民政部关于动员慈善力量依法有序参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的公告”. (2020)http://www.mca.gov.cn/article/xw/tzgg/202001/20200100023667.shtml

[16] 原瑞阳. “湖北物资运输持续紧张 运力和协调问题待解”. (2020). http://companies.caixin.com/2020-01-30/101509490.html