【编者按】

本文受访者刘笑敢,1947年生于河南,1985年于北京大学获得哲学博士学位。1988年赴美国,于多所大学从事研究工作。1993年赴新加坡国立大学中文系任高级讲师、副教授。2001年起担任香港中文大学哲学系教授,后出任该校中国哲学与文化研究中心主任。现任北京师范大学哲学学院特聘教授。

研究领域包括:道家哲学、先秦诸子哲学、古代文献及简帛资料、中国哲学史、中国近现代思想等。代表性著作包括:《庄子哲学及其演变》(中国社会科学出版社,1987)、《两极化与分寸感:近代中国精英思潮的病态心理分析》(东大图书股份有限公司,1994)、《两种自由的追求:庄子与沙特》(台北正中书局,1994)、《老子古今:五种对勘与析评引论(上、下)》(中国社会科学出版社,2006)、《诠释与定向:中国哲学研究方法之探究》(商务印书馆,2009)。

2017年6月,刘笑敢教授赴广州中山大学哲学系主讲“诠释与定向”系列讲座,于讲座间隙接受澎湃新闻特约撰稿戴志勇专访,谈及对老子哲学核心概念的理解、庄子哲学、中国哲学研究的方法论、对孟子人性论的理解等议题。

以下是本次专访实录,分三部分刊发,这是第三部分。

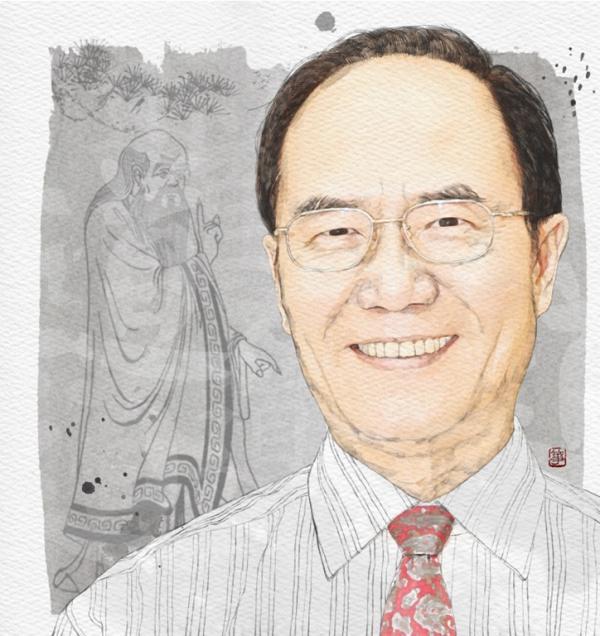

北京师范大学哲学学院特聘教授刘笑敢 刘筝 绘

孟旦的发现对我研究孟子的人性论有很大启发

戴志勇:这次在中大哲学系有关“诠释与定向”的系列演讲,讲孟子、从论语到朱熹、天人合一,似乎又是偏于儒家的题目?这只是您用来呈现您的方法论的案例,还是意味着您的义理研究在向儒学深入?主张“道家主干说”的陈鼓应先生不久前来中山大学演讲,说他对儒学的看法要更积极了一些。(陈鼓应,生于1935年,北京大学哲学系人文讲座教授。——编注)

刘笑敢:这些题目过去都讲过,但我觉得还值得讲。我不是不想做儒家,而是不断发现道家有新的问题要做。其实我关于儒家写过一些文章,但不是专门做儒家的,影响不是很大。我做学问,不像有的朋友自觉要做谁的弟子或传人或某方面专家,我没有这个意思。当初做博士论文选庄子,有某种偶然性。做老子,是因为傅伟勋约我写书。做下来,发现一时半会儿做不完。我也想不到,做了那么多年,还没有封笔。做一个道家的专家,这不是我的志向和目的。我从来不拒绝研究儒家。只是找我约稿的人也比较少(笑)。

我最近写了一篇比较长的英文文章,是研究孟子的人性问题的,是这次系列讲座的第一讲。我对人性问题一直很关注,九十年代,我在新加坡教书时,有个台湾学者告诉我,他提出孟子的性善不是本体纯然的善,而是向善,他的向善论在台湾遭到群起而攻之,他很灰心。后来见到另一位台湾学者,他是鹅湖派的一个元老级的学者,学问为人都非常好。他讲孟子的性善论是形而上的善,不是心理学的善。他们的分歧在我心里留下很深的印象,从那时起我就一直想亲自考察一下这个问题。其实,我教书是从古到今都教,从先秦到隋唐,从宋明到清末,然后是从清末到民国,这三段都教。所以,我关心的是整个思想史、通史。

戴志勇:您怎么看待孟子的性善论呢?

刘笑敢:孟子是我一直关心的。每年教到孟子,都会重新思考。主要依据《孟子》这本书。方法论上,一是依据原典,二是依据与原典相关的其他著作,三是考虑当时的历史背景。你的讲法要经得起原典的检验,相关文章的检验,还要符合当时的历史的可能性。孟子书里讲得没那么清楚,这个“性”,是全然的善、本然的善、绝对的善,还是经验的善、可以发展或丢失的善?我对这个问题一直比较好奇。正好为了为Donald J. Munro教授85岁生日祝寿,他的学生们要编一本论文集,也找我约稿,我就趁此机会研究了一下孟子的性善论。(Donald J. Munro,生于1931年,中文名为孟旦,美国密歇根大学中国哲学荣休教授。——编注)

戴志勇:他对您理解孟子性善论有影响吗?

刘笑敢:他是研究中国人性论的专家,出过关于中国人性问题的三部曲。第一部就获得广泛好评,奠定了他的学术地位。他的研究给我很大启发。他的第一本书曾讲到中国的儒释道都讲人天生是平等的。儒家讲,人皆可以为尧舜,道家讲人人可以成仙,佛教讲人人可以成佛,但这是一种自然意义上的平等,不意味着价值的道德的平等。西方讲的是社会价值上的人人平等,就是说工人与总理在人格上是平等的,但在中国的传统里,圣人比普通人还是要高贵,这是社会价值意义上的不平等。他发现和区别了中国的自然的平等观念和西方的社会价值的平等观念,这对我很有启发,对我如何作中西比较研究也是一个重要参照和启示。

他还有个观点,认为中国文化重视知行合一,但带来的问题事实判断和价值判断往往分不清。比如,有人说,你是秃子,这是事实,还是贬低和歧视?这就要区别是描述事实还是故意贬低。描述事实可能会令人不愉快,但说话人不一定是价值判断,但华人社会往往将事实判断和价值判断混而不分。再比如,我们说张三很穷。这仅仅是描述一个事实呢,还是表达鄙视呢,这是完全不同的两种态度。混淆事实描述和价值判断可能是华人文化中常见的一个缺点。但西方又有一种过分强调事实与价值的对立和分立的倾向,也是一种偏颇。

Donald J. Munro是我的老朋友,我第一次参与接待他,是在北大读硕士时,还想去他那读博士,但当时国家规定,硕士毕业后两年内不能出国。后来我去哈佛之前,到他那去了三个月。他看到我博士论文的第一部分的英文提要,就找到经费,请人翻译成了英文。后来英文世界的人知道我,就跟这本书有关系。他不仅对我有恩,我们还成了好朋友。纪念他85岁生日时,他约我写文章,我当然义不容辞。他又是人性论研究专家,我写孟子的人性论为他祝寿,再合适不过。

孟子的论证方法和基础是经验世界的

孟子像

戴志勇:主要内容是什么?

刘笑敢:我看英文资料,发现英文写作的学者基本不看牟宗三的东西,而谈牟宗三的人一般不了解西方世界的研究。我则两方面都看。我一直关心人性论问题,也关注演化生物学、演化心理学、比较动物学的研究成果。前年我在美国做客座时,买了一本书,从婴儿讲人的善恶的来源。在中国人看来,这就是讲人性问题,但他的书中从来不用人性一词。他用半岁到三岁的小孩做实验,发现婴幼儿已经有同情心、同理心,而且有雏形的正义感和有公平感。但他们不用人性一词,因为西方语境中人性或nature一词会预示一种先验的普遍性。我这次写的文章,就涉及到这个问题。

比如安乐哲就讲,孟子的人性概念不是nature, 他曾经主张将人性翻译成character, 近年又主张翻译成becomings,因为他主张人性是每个人自己生成的,没有普遍性。但我根据《孟子》原文认为孟子还是肯定人有普遍的共性,只不过这种共性不是西方形而上学意义上的universality,不是绝对的普遍性,而是经验世界中的普遍性。中国人普遍爱吃饺子,但不等于没有例外。由此我想到要区别两种普遍性,一种是哲学家所说的西方形而上学中的绝对的普遍性,一种是普通人所说的经验世界中的普遍性。经验意义上的普遍性不同于形而上学意义上、本质主义的普遍性和共同性。中国哲学中没有本质主义的概念,所以我们有必要引入经验世界中的普遍性的概念,以免误解和不必要的争执。(安乐哲,本名Roger T. Ames,1947年生于加拿大多伦多,北京大学哲学系人文讲习教授。——编注)

这是一个方法论的问题。西方的哲学概念都有自己特定的内涵和背景,放到中国哲学的语境里往往没有类似的意思。有一次在西安的国际会议上,我说到老子的道是一个形而上学的概念,一个德国学者发言时说,不对,你们中国没有形而上学。后来我跟他聊,他说,我们说的形而上的世界,跟物理世界经验世界是区隔的,老子的道是贯通上下的,所以你们没有我们这个形而上学的概念。实际上,中国学者所说的形而上常常是《易传》所说的形而上,不是metaphysics这个词的本来意思。我们常常忘记了二者的区别。

人性这个词也是这样。说到人性,有些西方哲学家认为,只要讲human nature,那就是普遍的、不变的、绝对的,但实际上孟子不是这么讲的。孟子讲的,既不是绝对的普遍的性,也不是每个人都不同的个体之性。所以,讲中国哲学时,用概念要小心。

戴志勇:孔子说的性相近、习相远,也不是在本质主义的意义上在说。但牟宗三肯定不这么认为。

刘笑敢:孟子的论证方法和基础是经验世界的。孟子说,我们吃东西的口味,都以易牙为标准;我们听音乐的感受,都以师旷为标准;我们的眼睛看颜色,都以离娄为标准,难道我们的心就没有共同的标准吗?这是经验的类比。在孟子的时代,大家都接受了。牟宗三则提出,视觉、味觉、听觉的普遍性,都不是严格的普遍性,而心的共同性,才是严格意义上的普遍性。(易牙是春秋时代一位著名厨师;师旷是春秋时代的一位乐师;离娄是传说中一位视力特强的人。——编注)

戴志勇:这其实是牟宗三自己的发明?

刘笑敢:对,然后牟宗三就说,这种心的严格普遍性,就是康德的意志自由,实践理性,就是陆王的心即理、致良知。这样就将孟子引入了宋明理学和康德。

但我发现,牟宗三讲的性善,是康德式的,是形而上的,而安乐哲认为孟子的性应该是后天自己完成的,是经验世界的。他们两人的看法完全相反,值得放在一起做比较。

值得注意的是现代心理学等方面的研究,比如斯坦福的监狱实验、电击或服从实验、儿童道德观念的心理实验等,在中国人看来都跟人性有关系。将这些最新研究与孟子研究对照一下,很有启示意义,让我们思考人性问题,以及人性善恶问题,有了新的视角和参照系。

戴志勇:讲讲您对孟子人性论的具体观点?

刘笑敢:我认为有三个要点,即人性是天生就有的,人性是共同的,人性是可以变化、需要存养的。这是人性理论本身的三个要点,这既不符合康德,也不符合安乐哲的观点。牟宗三将之引到形而上学式的康德式的义务论,作为创建新学说可能是有价值的,作为对孟子思想的准确解释,我认为是不对的。

孟子的论证方法有两个要点。一个是经验性的。人人都有恻隐之心,所以有仁之端,所以也有义、礼、智之端。这个论证是跳跃的,不够严谨。当然,如果说恻隐之心是一切道德意识的基础,那么从恻隐引出其他道德原则也是可以理解的。

另一个是个人的选择。孟子看到人人都有耳目口鼻的自然欲望,其中有性、也有命,但君子把这方面的实现称作自己的命,而不把这看成自己的性。孟子强调,君子将仁义礼智看成自己的性,而不是当作命。这里就是君子的自觉选择,选择把什么看成自己的性,也就是选择如何做人,做什么样的人。人人都有恻隐之心,是一个客观描述,君子的自觉选择,这是一个应然的选择,这是论证人性善的两个层面。

研究西方哲学朋友可能会说,这样是不是混淆了应然和实然?但孟子不认为这里有任何矛盾。客观上讲,我们都有恻隐之心,有仁之端,从我们君子的自觉选择来说,应该把仁义礼智作为自己的性来选择。

有学西方哲学的朋友会说,是实然就不能是应然,两者应该是截然分开的。其实这不是休谟的意思,关于休谟命题有不少争论,但大意是从实然命题不能推出应然命题,并非说我们做事不能既有实然的考虑,也有应然的考虑。判断一个论题、一个表述是实然的还是应然的是绝对需要的,这时不能混淆实然和应然。不能混淆事实和价值,这绝对是对的。但不能因此说我们做决定时不能同时兼顾事实如何和应该如何两个方面。

戴志勇:王夫之说,性日生日成。他既承认了某种先天的,也强调了后天的生成?

刘笑敢:他其实是否定了人性先天的共同基础,强调性日生日成,不是生下来就是善性。王夫之的哲学比较接近物质主义,过去的传统是强调道比器根本,王夫之却说,没有独立的道,道就在器中。宋明说,天理最高啊,没有天地万物,天理也在那里。王夫之说不对,没有天地万物,天理在哪里?人也是万物之一,也在不断生成之中,并没有一个先天就有的不变的道或理。

戴志勇:但他显然也不是安乐哲意义上的becomings?他也还是强调向善的日生日成?只不过,他可能是认为天理就在这日生日成之中。

刘笑敢:安乐哲讲的这个日生日成是自觉的,becomings可以向善,也可以不向善。安乐哲说这是杜威的过程哲学,这可能不准确,杜威不是过程哲学的代表,是实验主义或工具主义的代表。人性完全是自己决定的,这更像萨特的存在主义。安乐哲人非常好,对中国哲学研究和普及的贡献极大,与人为善,但他的某些学术观点还是需要推敲的。

不提倡简单借用现成西方概念来定义或解说中国哲学术语

戴志勇:在孟子的人性论问题上,您实际上提出了与安乐哲和牟宗三都不一样的分析。站在您的角度,他们可能都受到了西方概念的“诱导”,以西释中,反倒不符合您观察到的孟子的原意。

在佛学刚传播到中国时,曾经有很长一段时间是用中国的概念来理解佛学,这被称为“格义”。佛教的中国化从汉到唐,慢慢发展出了中国化的佛教——禅宗。在今天的中西交流中,您提出了一个“反向格义”的概念,您提到林安梧先生提过“逆格义”,实际上李明辉更早也提到过逆格义。这似乎仍然是中西哲学交流的一个基本现实,在国际思想交流中,中国传统思想从內容到方法都处于被动的地位。改变以西释中的现状,似乎很不容易?(林安梧,生于1957年,现为台湾慈济大学宗教与文化研究所教授兼所长。李明辉,1953年出生,现任中山大学长江学者讲座教授。——编注)

刘笑敢:林镇国还讲过洋格义,意思其实是一样。有人认为我反对以西释中,其实这不是我的观点。我是说,你以现成的西方哲学的概念来定义中国古代的思想概念和命题,会带来很多误解和弊端,对此我们要有自觉的反思。就比如说,以前问老子的道是唯物的还是唯心的?弄得任继愈先生就前后几次改变观点, 这是因为唯物、唯心的两分法本来就不是哲学史中固有的概念,用到中国更是圆枘方凿!(任继愈,生于1916年,卒于 2009年,哲学家、宗教学家,曾任国家图书馆馆长。林镇国,现任台湾政治大学哲学系教授。——编注)

我不反对借鉴西方哲学来研究中国哲学,不反对以西释中。但我也不提倡简单地借用现成的西方概念来定义或解说中国哲学的术语。比如关于孟子的性善论,不论是套用康德哲学或过程哲学都不利于准确理解孟子本人的思想。当然,可以借用西方哲学来补充、修正、发展、创建新的孟子哲学,或新的人性理论。但不能说这样才能准确理解孟子的思想。又比如,我们讲nature时,是本质主义的还是非本质主义的,这不能简单地说是或不是。总之,我们应该避免简单地将西方哲学现成的概念套用到中国固有的概念和理论中来,这并非意味着我们不能或不应该借用西方哲学理论来重构、发展或改造中国古代哲学。

戴志勇:您是希望回归到中西的语境中去厘清概念与命题,在此过程中,进行相互的对话,这才能在中西不同的传统之间,产生更优质的思想与学术的交流。所以,“反向格义”其实可能带来不同的后果,看我们是否对其有一种概念运用的自觉。

刘笑敢:是的,借用是难以避免的,但是要找到一套中西都适用的现成概念或命题是很困难的。对二者概念的含义、用法、演变应该有自觉意识,避免简单地套用,戴帽子。

戴志勇:这次您还以天人合一的问题为例子来讲了两种定向的问题?

刘笑敢:是。中国古代所谓的天人合一,有各种解释,所谓的天也不是一个确定的意思,但这里的天不是自然界,这是清楚的。前一段关于天人合一的热潮起源于钱穆先生的绝笔之作,提出天人合一可能是中国文化对世界文化的最大贡献。季羡林很赞成钱穆的说法,也说天人合一是中国文明对世界文明最重要的一个贡献,但他明确把天解释为自然界,把人理解为人类,这样,天人合一就是人类与自然界的和谐。(钱穆,生于1895年,卒于1990年,中国现代历史学家。季羡林,生于1911年,卒于2009年,语言学家、佛学家,曾任北京大学教授。——编注)

一般人不会反对,但问题在于你要作什么?是在了解古代的天人合一吗?显然不是。是在改造古代的天人合一吗?好像是,但意义何在?第一,你没有提供古代思想的真相,第二,你没有为中国文化和世界文明提供新的东西。中国人和世界主流文化都已经接受了人与大自然之和谐的理论主张。你把天人合一解释为人与大自然的和谐,为现代社会没有增加任何新内容,对世界文明更没什么新贡献,这是将现代尝试当作了中国文化的核心内容,既不合历史,也没有提供新思想。

所以这种表面化的新解释,只是把现代的术语和观念误当成古已有之的思想,没有任何学术价值,也没有现代意义。据说有人把“君为臣纲”解释为尊敬领导,将“夫为妻纲”解释为夫妻相互尊重,也是类似的做法。第一,不合思想史的真相,第二,没有为现代文明增加任何新的思想资源。换言之,无论是从忠实的了解思想史,还是从对现代文明的贡献这两个方向来看,都没有意义。中国哲学不能这么讲。

戴志勇:首先的一条是回到原文。

刘笑敢:作为一个专业工作者,这是基础。不是专业工作者,你怎么理解是自己的事情。季羡林是大学者,这么讲就不合适,不严肃 。

要破除概念化、简单化、两极化的思维方式

戴志勇:通过反省“反向格义”,有助于我们更准确地还原古义。在此过程中,也会有更可靠的思维世界,来观照现代世界。这是我理解的您所说的“两个定向”的大致意思。

您提到一个很有意思的经历:“大约是1989年,史华慈教授请我和普特南教授到他家吃饭。席间他们两人一直在批评美国社会的不公平,特别是在经济不好、百姓看不起病的情况下,保险公司还有百分之二十多的利润。他们说得很激烈,我好奇起来,禁不住问:你们这样激烈地批评资本主义,是否赞成社会主义?他们两人极强烈地大声说:No way!”我也挺好奇,您怎么看待今天的现代性与现代社会?(史华慈[Benjamin I. Schwartz],生于1916年,卒于1999年,美国汉学家。普特南[Hilary Putnam],生于1926年,卒于2016年,美国哲学家和数学家。——编注)

刘笑敢:对现代性的理解,有很多角度。有的人更侧重物质生活,有的人更侧重政治制度,有的人更侧重个人权利。现代性是什么,中国的现代化应该是什么样,并没有一个统一的标准,从国情、历史和现状来说,摸着石头过河似乎是对的,但也需要一个大致的方向。中国在很多方面已经接近或进入现代社会,或达到了某些现代国家的水准,高铁还领先世界。但是,在很多方面,我们也觉得不够理想。

我们日常的思维方式,有一种简单化、概念化或普遍化的趋势。但任何事物都是特殊性和普遍性的结合,一个人,有人的共同性,也有他自己的特殊性。一个国家在某个时期,也有它的共性和特殊性。一个民族,一种文化,一个理论,都是这样。我们应该看得更全面一些,避免一种简单化、概念化、庸俗化的思维方式,避免两极化、绝对化的价值判断。不能把某种东西看成绝对的好,把另一种东西看成绝对的坏。这种两极化的思维方式导致庸俗化、浅薄化,制造有害而无益的思想冲突、价值冲突,不利于一个社会、一个家国的祥和。这种思维方式与世界的真实面貌不合,与健康成熟的人格不合,与人类文明的发展趋向不合。

将真实世界简单地划分为好坏、善恶、对错绝对对立的两个方面、两个阵营是敌我思维、冷战思维、幼稚思维,对己、对人,于家、于国都是有百害而无一利。比如,简单地将中国的问题落后归之为传统,归之于儒学、儒家是不对的,但反过来,将中国的成就、进步都归之于儒学、儒家、传统,也是不理性、不健康、不成熟的思想方式。

总之,我们要破除概念化,简单化,两极化的思维方式。对个人来说应该如此,对群体、社区、国族来说更应该如此。

从老子思想出发,理想的秩序应该是自然而然的秩序

理想的秩序是自然而然的文明社会的秩序,那是一个外在压力干预最少而内在冲突基本没有的状态。图为当代画家吴冠中(1919—2010)的作品《绍兴小景》。

戴志勇:对今天而言,您觉得一个比较值得追求的理想秩序是什么样的?

刘笑敢:很多人说这个主义或那个主义就代表理想的秩序,或者某个主义一定能引向理想状态。但是,世界上有过这样包打天下、不会犯错误的思想或理论吗?不同国族似乎有不同的主导的宗教、信仰或理论、主义,但没有一个国家没有过失误或灾难,适用于一切国族的理论恐怕是谁也找不到的,但这又不等于人类没有或不应该有某些共同的价值和原则。从老子思想出发,理想的秩序应该是自然而然的秩序。但是,要看到,这里的自然不是野蛮状态,不是动物世界,不是弱肉强食的自然界的食物链,而是文明社会中自然而然的秩序。

这种秩序不可能按照一个人、一个群体、一个理论的绝对意志完美地实现,只能是每个个体、群体、集体都不感到压力,不感到紧张和冲突,也不需要对他者实施压力的状态。从道家思想来看,这就是理想社会、理想状态,是值得追求的。这不是一蹴而就的现实,但绝不是空想,绝不是乌托邦,因为世界上某些个人、某些群体就是在内外冲突都很少、内外压力都很小的状态下生活的。很多人都向往甚至千方百计迁徙到那样的乡土去生活。老子说的“道法自然”、“圣人能辅万物之自然而不能为”、“百姓皆谓我自然”,都是指向这种自然而然的理想秩序。这种秩序是整体的、天下的、万物的,不是纯个体的,但在这种状态中,一切个体,一切生存个体都可以自在、自然、自得、自足的发展和成长。

理想的秩序是自然而然的文明社会的秩序。那是一个外在的压力干预最少,而内在的冲突基本没有的状态。那种充满紧张的状态,比如很多人都整天焦虑我到底能不能考上大学,要不要考研,要不要考公务员,要不要买房,要不要赶紧找一个男朋友或女朋友结婚,那就是一个不太自然的社会。如果真的自然,我毕业了去干什么,有很多选择,哪个选择对我来说都不是那么生死攸关,那就是比较自然的状态。要不就一无所有,要不就飞黄腾达,这种两极化的思维或现实就是不太自然的。

一个现代人,为什么会说老子的自然而然的秩序不好呢?我想不出理由,除非他把自然而然理解为动物世界的野蛮状态。一个学校,对外没有紧张和冲突,对内也没有紧张和冲突,这有什么不好呢?如果一个校长整天盯着老师,老师每天盯着学生,学生整天盯着分数,这也是一种秩序,但这种秩序好吗?

每个人都知道自己该怎么做,做自己该做的事情,外来的强制很少,冲突很少。这就是一种自然而然的秩序,这就跟老子道法自然的秩序很接近。我是通过回到老子的古义,发现了对今天有价值的思想资源。这就是我所说的两种定向点的区分,以及两种定向之间的“接转”。

一个家庭内部,父母和子女之间,兄弟姐妹之间,是自然而然的秩序好,还是靠父亲的威严,或母亲哄着孩子维持秩序好?比如,小孩爱学钢琴,你给他提供相应的条件就好。一个母亲特别想让小孩学钢琴,三四岁就买钢琴要孩子学, 陪着,哄着,威胁着,而孩子自己没有内在的兴趣,这就不太自然,即使还没到强制的地步。

我要从新加坡搬到香港时,问小孩,你还想不想学钢琴,要不要把钢琴带到香港去。她犹豫一下说,算了吧。那我们就把钢琴卖了。过了两年她突然说,我不想学钢琴,我想玩钢琴。这就是某些孩子自己的兴趣,不尊重孩子自己的兴趣,就是强制、强迫,也可能逼出一两个钢琴家,但代价太大,牺牲了很多孩子自己成长的寻求、探索和追梦的主动性,失去了童真和乐趣。反过来,社会、学校、家长不逼迫孩子一定要如何,才有利于实现理想的秩序。

戴志勇:这就到比较自然的状态了!

刘笑敢:是啊!我就是认为,一个家庭内部,一个小孩的活动,都有自然和不自然的区分,一般情况下,自然的状态更好。当然,你把自然理解为吃喝拉撒睡的自然,那就是另一回事。那就跟老子的自然无关了,他讲的是一种整体的没有强制的秩序和原则,不是说人的生物本能。一个男孩可能一天跟三个女孩子好,那才高兴呢,这可能是生物自然、心理自然,与老子的整体的人文自然无关。

有的人身高马大,就想欺负人,有势力的老板欺负小老百姓,大国欺负小国,这都是丛林社会的现象,有人认为这就是一种自然,但这决不是老子的自然。

如果不把这些世俗生活中所说的自然与老子的人文自然严格区分开来,古代的思想文化价值就丢掉了。

中国的发展太快,同质性太高,欲望也是一样

戴志勇:用老子的自然来反观自由主义,是否后者也有助于实现自然的状态?但过于执着于自由主义而不见其余,是否也会带来一些问题?

刘笑敢:这么说当然是对的。任何概念、主张,都有一个适度的问题,达不到一定的力度,就无效,过度强调,就会有副作用。这就需要适当的尺度,我叫分寸感,这个是很重要的。我们文化中,容易追求极端化。一种事情觉得好,就大上快上,全国一起上。这也是不自然的状态。当然适当的尺度不容易把握,也没有绝对的、统一的适度的标准,但有没有适度的追求、有没有分寸感还是大不一样的。

这里也有一个速度的问题。1990年代我在美国,大家都还看录像带,到了新加坡,已经看镭射影碟,紧跟着就是VCD、DVD,更新换代非常快。东亚社会是新发达的地方,以前没有,一买就是最新的了。过十年我再到美国去,我看到他们的录像带居然还在出租。买来的DVD,还翻成录像带出租!你说他是落后吗?也许是,但他不需要急切地追求最新的。欧洲很多地方住的还是一两百年前盖的砖石结构的房子,他们以老房子为自豪,为保留石头路面而自豪,至少不觉得砖石路面必须改成水泥或大理石路面。我们应该说他们落后吗,他们应该不断拆老房、盖新房吗?

当然,现在盖房子当然是盖新房子,你不会先盖明代的、唐代的房子,再盖现代的房子,现代一盖就是现代的,所以感觉亚洲的发展很快。但是有必要不断拆旧房子吗?一味追求同质性发展,追求越快越好、越新越好、越多越好,按照这种发展模式,生活方式越来越单一,价值体系越来越单一,这真的很好吗?真是很值得骄傲的吗?

东亚社会常常是高速一窝蜂的发展。英国出过一本书,叫《当十亿中国人跳起来》。如果所有中国人都一起跳,那是不是很可怕?会把地球震歪的。中国的体量太大了,全中国的人一起干一件事,那是不得了的,即使是好事也会带来意想不到的灾难。如果同一个时期大家都要买汽车、另一个时期都要买房子,那社会的压力、个体的压力就太大了。这不是正常状态。(《当十亿中国人跳起来》[When a Billion Chinese Jump:How China Will Save Mankind—Or Destroy It],作者为英国《卫报》东亚事务记者Jonathan Watts,英文初版于2010年7月。——编注)

年轻人为什么刚工作就要买房子,租房市场为什么不发达?先发达的地区,很多人就租房子,也不丢人,也不赔钱,赔也赔得也不多。中国的出租市场很弱,原因很复杂,我不是专家。中国的发展太快,同质性太高,欲望也是一样。原来是自行车、手表、收音机,后来是彩电、冰箱、洗衣机,现在就是房子、汽车、股票、信用卡,几乎全国同步更新。这种高速、同质、攀比的变化和发展充满了整体内外和个体内外的压力和焦虑,这就不太自然。

我们引入人文自然的概念既有学术的价值,也有现实的价值。如果你把老子的自然理解为安于现状或因人个人欲望,那就是另一回事了。

可以在较小范围内先尝试促进人文自然的秩序形成

戴志勇:要达到外面没有压迫内心没有冲突的状态,要很努力才行。努力了也不一定能做到。

刘笑敢:说难很难,说不难也不难。这首先是一个价值目标的选择问题。我认为老子提出的自然而然的秩序不是空想,不是乌托邦,因为我在一些文明程度比较高的地区生活过很多年,那里的秩序的确比较自然,半年、一年过去,你看不到一个警察,看不到有人强迫另一些人作什么,每个人各行其是,但整体秩序井然。偶尔碰到警察也非常有礼貌,甚至乐于助人。所以这种人文自然的秩序绝不是空想。

再者,如果说较大的范围内实现人文自然的秩序很困难,那么,我们可以在较小的范围内先尝试促进人文自然的秩序形成。比如一个家庭,一个班组,一个社区等等。老子的人文自然靠圣人辅万物之自然去实现,将这种思想用于现代社会,就是一切在上位的人应该“辅”一切在下位的“生存个体”(living unit)。一个人,一个家庭,一个学校,一个工厂,一个社区,一个城市都是一个“生存个体”。一切生存个体的上位的人,如父母、老师、校长、经理、市长都应该“辅”一切下位的生存个体。生存个体之间不需要攀比竞争。如果大家都要当冠军,都要争第一,都要扬名世界,那么大家都无法实现人文自然。

戴志勇:林毓生先生曾向您表达一个观念:儒学难以接引自由主义,道家才能接引自由主义。您的分析? (林毓生,生于1934年,美国威斯康辛大学麦迪逊校区历史系教授。杜维明,生于1940年,北京大学高等人文研究院院长。——编注)

刘笑敢:林毓生建议我考虑道家与自由主义,这个建议是对的,好的。杜维明组织了儒家与自由主义的讨论,当然他不光是讨论这个,还讨论儒家的身体观等等。但是,中国哲学基本上是跟着欧美走,西方人讨论self,我们就讨论自我,西方人讨论body,我们就讨论身体观,西方人讨论自由主义,我们就讨论儒家与自由主义,这在一方面是好的,因为你见贤思齐嘛。但另一方面,中国哲学有没有自身研究和发展的自主性,有没有自己的课题和重点?

应该有自己的问题意识,有自己的理论关切和现实关切。你跟着西方走,这本身没有错,但因此而忽略了自己的根基和特点,那就不好了。精英主流都跟着别人走,而独立研究和独立思考就被淹没了,这就不太好。

所以,林毓生当初跟我说这个话,我没有行动。自由主义是一个太大的话题,西方近三百年的历史,政治、经济、哲学、宗教都跟自由主义有关系,从哪里入手?我没有时间和精力处理这样大的课题。

另外,我还有顾虑,如果我先去研究了自由主义,再来研究老子,那可能真的把老子当做中国式的自由主义者了。那不是我的目的。现在我觉得老子的基本思想已经弄清楚了,脚跟基本站稳了,就可以做一些老子与自由主义的比较。但这难度是很大的,要兼通中西,兼通古今,兼通不同学科,如西方的哲学、政治学、经济学、社会学,等等。无论是中肯的比较,还是自觉的沟通、引入、发展,都是很艰难的课题。我有些举轻若重,做事比较慢,还需要很多时间去思考。

不能把随意解释当作思想创造

戴志勇:狄百瑞等曾分析儒学的人格主义、自由传统。晚明曾有三教合一的主张,魏晋亦有名教即自然的儒道调和主张,今天的语境下,是否可能对儒道关系有新的理解?(狄百瑞,本名William Theodore de Bary,生于1919年,卒于2017年7月14日,美国汉学家。——编注)

刘笑敢:儒道相通没有什么大问题,其实二者本没有什么严重的冲突。如果不是站在卫道的、宗派的立场上,基督教、犹太教、天主教、伊斯兰教,儒释道,都可以相通,可以和平相处。各有所长。但如果谁要强调我跟你不一样,我比你好,我比你高明,你要承认我的主导地位,那就会引起紧张和冲突。没有哪一种学说,穷尽了所有好的原则、理念、效果,不同文化、信仰、学说,相互切磋,共同存在、交流,本身是有价值的,是应该提倡的。

儒家与道家曾经融通为一,如说名教即自然。郭象说我们都各有性分,按照自己的性分来行动,不超越之,自足之,就可以逍遥。性分包括了社会身份,你是皇帝、大臣,皂隶,你的性分就不仅是先天特点,也包括社会身份,安于这种身份,就是接受名教,就可以逍遥。(郭象,字子玄,西晋时期玄学家。——编注)

但接受古代的这些思想,需要留意。比如对魏晋时期的思想,要尽可能准确理解,也不太容易。因为有些大家提出的一些思想,已经被我们当作理所当然了,但实际那不一定是准确的。比如说到“越名教而任自然”,一般认为那就是否定名教而因任自然,但这不是嵇康他们讲的意思,他们讲的是一种很高的超越的境界,在这种境界中你不必念念不忘实行名教,你的行动就自然而然地符合名教了。“越”字不是否定的意思。(嵇康,三国时期曹魏思想家、文学家。——编注)

戴志勇:嵇康可能认为,名教就在你的天性里了,是你的生存结构。

刘笑敢:也可能是这样。我不必考虑尊敬父母,行动中就自然而然地尊敬父母了。这是真正好的境界,天天说要尊敬父母,时时刻刻想着尊敬父母,所以我要尊敬父母,这就不够自然了。言行之间,举手投足都体现尊敬父母,不必考虑名教,但行为自然而然地符合名教,这是“越名教而任自然”这句话的本义。但我发现,从汤用彤先生开始,这句话的理解就偏了。(汤用彤,生于1893年,卒于1964年,中国现代哲学家、佛学家。——编注)

汤用彤把名教和自然的关系提炼出来,作为魏晋哲学的一个主题,但你去看文献材料,真正直接讨论名教和自然关系的,基本没有。越名教而任自然,也不是在讨论自然和名教的关系,而是说要超越名教的思考,体现自然,这才是好的名教。天天念念不忘忠君爱国,那已经是不正常的社会状态。

这就涉及到我们后人如何提炼古人的概念来解释古人的思想。用古人的某种说法当作一个人、一群人、一个时代的思想主题,这可能是一种比较普遍的做法。好处是能提纲挈领,但你回到原文,发现那个时代根本没有把名教与自然作为一对命题来认真讨论,这样从哲学史思想史的角度来看,这个概括就落空了。不是说这种做法不好、不对、不能做,而是说我们对这种做法本身应该有一个更全面的思考。

如果汤用彤说,我们可以借用名教和自然这一对概念来观察魏晋思想史,那就好了,如果说魏晋人就自觉在讨论名教与自然的关系,这并没有足够的文献根据。所以,我觉得尽管中国的思想史、哲学史的研究明星闪耀,名著多多,但作为一个学科的方法、标准、目标还不够成熟,缺少自觉的方法意识。客观了解思想历史发展的可能原貌,和高屋建瓴地重新概括建构过去的思想史,这两者还是常有混淆。

戴志勇:两种定向都做得不够。

刘笑敢:是这样。有的人就说,你怎么分得清两种定向呢?或者有必要分清吗?我的回答就是,你不去自觉分清,就会混淆两种不同的工作,就是两头不到岸。不去反复挖掘过去的思想资源,满足于人云亦云的、没有严格检验过的历史的真相,那么能够对现代社会提供的思想资源也就很有限,也很容易将现代流行的思想当作古人早已有之的东西。更糟糕的是,这样的混淆很容易为随意的解释打开大门,再加上对伽达默尔的哲学诠释学的误解,那就谈不上严肃的学术研究或理论建构了。总之,不能把随意解释当作思想创造。