在全球化历史进程中,儿童和青少年扮演了什么样的角色?关于童年和青少年期的理念如何被制度化,从而影响到政治运作和国家定义?童年和青少年期是如何通过日常生活实践、实物以及亲密关系等因素得到塑造的?“年幼/年轻”的现代概念和经验是如何通过跨界的移动和交流而产生的?围绕着这一系列问题,“全球化时代的儿童与青少年”国际会议于5月25-26日在香港大学召开。参加本次会议的学者研究的区域涉及东亚、印度、东非、新加坡、加拿大、美国、欧洲,学科背景主要包括历史学、文学、社会学、人类学、城市规划。

会议海报

本次会议邀请到诺丁汉大学历史系的柯林·黑伍德(Colin Heywood)教授进行了题为《青少年的形象:好的、坏的和丑的》(Images of Youth: The Good, the Bad, and the Ugly)的主题演讲。黑伍德教授长年致力于儿童史的研究,在该领域出版过多部重要的著作,包括由欧洲Polity出版社2001年初版、2018年再版的《孩子的历史:从中世纪到现代的儿童与童年》(A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times,中文版由台湾麦田出版社于2003年推出,译者黄煜文)、剑桥大学出版社2007年出版的《在法兰西成长:从旧制度到第三共和国》(Growing up in France: from the Ancien Régime to the Third Republic)、剑桥大学出版社1988年出版的《十九世纪法兰西的童年:社会底层的工作、健康和教育》(Childhood in Nineteenth-Century France: Work, Health, and Education among the ‘Classes Populaires’)。在讲座中,黑伍德教授从三个法国少年的自我描述出发,将青少年所呈现的积极和消极形象置于其所生长的社会情境中,时段从中世纪延伸到近现代。通过对西方少年的个案分析,讲座引导听众思考在更广的范围内,成年人如何既理想化又妖魔化青少年期这个人生阶段。

keynote speech

作为本次会议的主办方,香港大学历史系早在一年前就开始筹划和布置。笔者有幸参与了此次会议,并在会后对历史系系主任庞德威(David M. Pomfret)教授就儿童和青少年历史研究的相关议题进行了访谈。庞德威教授于2001年加入香港大学历史系,研究专长包括英法历史、儿童与青少年历史及现代欧洲帝国之跨国及比较历史。已出版的相关专著,包括由美国斯坦福大学出版社2015年出版的《青少年与帝国:在英国和法国统治下的亚洲探寻跨殖民地童年》(以下简称《青少年与帝国》;Youth and Empire: Trans-colonial Childhoods in British and French Asia)和由英国Ashgate出版社于2004年出版的《年轻人与欧洲城市:诺丁汉和圣艾蒂安的跨年龄互动,1890-1940》(以下简称《年轻人与欧洲城市》;Young People and the European City: Age Relations in Nottingham and Saint-Etienne, 1890-1940)。以下为笔者根据英文对话所整理的访谈稿。

庞德威教授

本次“全球化时代的儿童与青少年”国际会议已经圆满落幕了,您能谈谈筹办这次会议的想法最初是怎么形成的吗?是否打算将这个会议一直举办下去?

庞德威:这次会议实际上是一部在编的论文集《帝国时代的青少年》(Youth in the Age of Empire)的“衍生品”。本书的作者们在会前的5月24号已经召开了一个研讨会,报告各自的论文。众多学者齐聚一堂机会难得,因此我想邀请更多同仁参与,通过会议平台交流各自的最新研究。为了表示我们的诚意和欢迎,会议不收任何费用,并为有需要的老师和同学提供经费支持。这是第一次尝试,我也希望这个活动能够继续下去。我正在申请组织一个“儿童与青少年历史学会”(Society for the History of Children and Youth)的亚洲联络网,定期召开会议,地点不一定在香港,可以在亚洲的其他地方,目前收到的反馈还不错。

您刚提到的“儿童与青少年历史学会” (Society for the History of Children and Youth)在这次会议赞助机构的名单里,另外我看到“儿童史学会(Children’s History Society)”也在其中。这两个机构对于大多数读者而言可能还比较陌生。您能简单介绍一下,这两个机构所提供的资讯和资助中,有哪些是相关领域的研究者可能感兴趣或是应该关注的?还有其他类似的推动儿童史和青少年史研究的机构吗?作为研究人员,可以通过何种渠道跟进这一领域的最新动态?

庞德威:这两个机构都有官方网站,上面有很多关于新书、会议、讲座之类的信息。“儿童与青少年历史学会”是这个领域规模最大的机构,总部在北美,2001年成立,每两年举办一次会议,有许多主题分场,明年将在澳大利亚的悉尼召开,这是第一次在北美和欧洲之外的地方举办,意在推动这一领域的国际化。学会还拥有《儿童与青少年历史期刊》(Journal of the History of Childhood and Youth),每年三期,由约翰霍普金斯大学出版社推出。

“儿童史学会”目前为止相对局限在英国,它没有自己的期刊,也没有定期的会议,今年6月21-23号在伦敦召开第二次会议。除此之外,一些研究人员会参加社会科学历史学会(Social Science History Association)的年会,其中经常有以儿童和青少年历史为主题的报告。儿童和青少年历史研究的涉及面相当广,常常与其他领域有所交集,所以不难在其他领域的会议中找到相关的信息,比如说城市史会议上。

本次会议涵盖了丰富的主题,像儿童旅行、文学、福利救济、教育、灾害、疾病、政治等,其中有不少报告的切入点相当新颖。例如,我参加了一个主题为“儿童与汽车”的分场,三个报告将儿童史研究与媒体传播、城市化和空间流动等议题生动地结合起来。您觉得除了这次会议所涉及到的话题,还有哪些议题是值得进一步挖掘的?

庞德威:很高兴从这次会议中了解到研究者们目前的精力集中在哪些议题上,除了你提到的这些之外,宗教、战争、流行文化、休闲(leisure)、情感(emotion)、跨国主义(transnationality)也是主要话题,特别是情感研究,越来越受到重视。从这次会议来看,与会者的学科背景主要是历史学和文学,而前面谈的那些话题是需要借鉴不同的学科知识的,期待今后有更多跨学科的儿童和青少年史研究问世。

您长期从事儿童与青少年历史的研究,近著《青少年与帝国》去年相继获得由 “儿童与青少年历史学会”颁发的“格雷丝·艾勃特图书奖”(Grace Abbott Book Prize)和香港大学颁发的“最佳研究著作奖”(Faculty Research Output Prize)。在讨论您的书之前,我很想知道是什么缘由促使您进入了儿童与青少年历史这个领域?跟您早年的求学经历有关吗?

庞德威:这的确要追溯到很多年以前了。我想很多人在孩提时代都会有一种矛盾的心态:一方面,作为孩子的我们觉得自己很重要,甚至会高估自身的重要性;另一方面,孩子在权力关系中又处于相对弱势的地位,无论在家,在学校,还是在其他什么机构,都要受到成人的管束。

我1970年代出生在英国,那时的欧洲,年轻人非常活跃,走在大街上经常可以看到他们的夸张着装和七八十年代流行的朋克造型,这一切在年幼的我看来十分有趣,而我也正是在这种氛围下,逐渐萌生了社会意识。后来我上了大学,一开始感兴趣的是城市史,而我的导师也是做规划史研究的。我曾经上过黑伍德教授的“童年的经济社会史(Economic and Social History of Childhood)”课程,不过他对自己研究的定位是劳工历史(侧重在法国),而非儿童和青少年历史。在我求学的1990年代,几乎没有人自称是儿童或青少年史研究者。

促使我对儿童和青少年历史逐渐产生浓厚兴趣的有几个机缘。一个就是当时世界格局的变动,苏联解体,东欧剧变,强烈地刺激着年轻人的想象,同时也带来困惑,我正是其中的一员。在我看来,把与自己直接相关的年轻人的经历写入历史,实在是一件振奋人心的事。在这次会议上,不少人告诉我,他们涉足儿童和青少年历史这一领域,也是因为其中的讨论令他们感同身受。这种“直接性(immediacy)”对当时还是博士生的我来说相当重要。另一个影响我学术生涯的因素是,我获得了一些奖学金资助,有机会到美国普林斯顿大学学习。在那里,我幸运地遇到了性别史专家Christine Stansell教授,建筑和城市史专家Christine Boyer教授,以及欧洲史专家Anson Rabinbach教授。与他们的接触,在很大程度上转变了我对历史学这个职业的看法。

根据我自己的观察,以女性为主要讨论对象的课程,在许多高校的历史系中是重要组成部分,但是以儿童和青少年为主要讨论对象的课程,即使有的话,也并不起眼。您同意我的这个观察吗?您在香港大学历史系中开设了“儿童和青少年历史”课程,是否可以分享一下您的课程信息?

庞德威:“儿童和青少年历史”课程现在越来越普遍了,我很早就开始在港大开设这门课程,时段从中世纪一直到当代。菲力浦·阿利埃斯(Philippe Ariès)的《儿童的世纪》(Centuries of Childhood)当然是绕不开的经典之作,其中的观点至今仍很有启发。他敏锐地指出,童年(可以延伸到青少年)是一种社会和文化的建构,并非一种自然和生理学上的定义,因此会随着不同的时间和空间而形态各异。在此基础上,引出其他对儿童/童年观念的讨论,以及这些讨论对启蒙思想的影响。

《儿童的世纪》封面

此外,学生们比较感兴趣的话题,还包括儿童在家庭、工厂和帝国建设中的角色,1960年代世界范围内的年轻人运动,作为现代社会关键特征的年轻人流动,以及社会学领域内对童年终结(the end of childhood)的讨论。把以上这些内容列入课程大纲,是希望学生们把握这一领域的基本问题。同时,我还鼓励学生们把这些问题带入香港的语境中,结合他们的个体经验思考。举个例子,学生们在回应阿利埃斯的观点时,曾提到对童年和青少年的理解的代际差别。这些学生中不少来自移民家庭,其父辈或祖父辈与他们这一辈在价值观上有很多差异。

另外,课程还随着该领域的推进不断更新内容。近年来,不少研究讨论儿童与国家建设的关系,跨国组织在儿童成长过程中的角色以及这些机构在不同社会背景中的活动等,这些都在讨论之列。一些有兴趣继续从事这一领域研究的学生,正在开辟新的方向,这让我感到非常欣慰。

如果我理解正确的话,您的处女作《年轻人与欧洲城市》(2004)与近著《青少年与帝国》(2015)在方法论上(比较史)和主题上(都涉及青少年与城市生活的关系)有不少共通之处。您能谈谈这两项研究是如何酝酿的吗?它们有何联系和不同?

庞德威:在第一本书中,我感兴趣的是多样性的问题,这还要回到阿利埃斯的研究对具体的社会、文化情境的强调。早期的儿童史研究,有种把西方儿童看成一个整体的倾向,而我想讨论的是童年、少年、青年这些阶段,在国与国之间有什么区别。因此我比较了两个城市,英国的诺丁汉和法国的圣艾蒂安,它们有许多共同特点,比如说工业基地和城市规模,它们还面临着同样的问题,即人口老龄化,20岁以下的常住人口不断减少。为了社会的再生产,干预措施在所难免,地方和国家都参与其中,这些措施很多涉及到保护年轻人免受城市发展过程中的威胁,包括身体和精神层面的。

当我来到香港之后,我的精力转移到殖民地档案上。在阅读过程中,我感觉到儿童在帝国建设过程中扮演了相当重要的角色,他们经常出现在档案里,然而却往往被研究者忽略。在一些关于童年和青少年社会文化史著作的启发下,例如Ann Stoler的人类学讨论和Emmanuelle Saada从法律角度的分析,我开始研究殖民地档案中的儿童。比较史的研究方法是两本书的联系所在,但需要指出的是,比较史也存在局限。在《年轻人与欧洲城市》中,像大多数比较史著作那样,对两个城市的比较,预设了国家间的不同,但事实是,那时的儿童和青少年未必能清楚地感觉到自己的国民身份。因此在《青少年与帝国》中,我想超越国与国之间的比较,转而思考儿童和青少年如何与帝国打交道,采用多点比较(讨论多个城市)的方法来研究帝国的全球史。这么做的一个原因是,帝国史从本质上来说也是比较史,因为帝国史的讨论离不开分析国家之间的抗衡。

但是,此前的帝国史书写也存在不足,那就是经常忽视儿童和青少年,或者只是把儿童和青少年局限于一国一地,当然有些例外,比如前面提到的Ann Stoler的研究。所以,我的确在《青少年与帝国》中继续讨论了第一本书提出的一些问题,不过这一次我并没有把国家作为分析单位,而是考察了多个殖民地城市和不同的帝国文化,进而思考这些差别对儿童和青少年所呈现的不同面貌有何影响,我想这应该是后一本书的特别之处吧。

将研究对象所处的社会情境从欧洲城市转移到亚洲的殖民地,您是否遇到过什么挑战?

庞德威:挑战肯定是有的。我后来研究的是在亚洲的欧洲儿童和青少年,这就涉及到亚洲和欧洲之间的结合,而且我也会把亚欧混血儿的故事带进来。做比较史需要掌握至少两种非常不同的文献,还要了解不同地区的历史脉络,并考虑怎么把儿童和青少年放到当地的历史情境中讨论,确保立论能经得住各个领域专家(英法帝国史、新加坡史、越南史、香港史、儿童和青少年史等)的检验。前期要做大量的准备工作,我得去不同地方查阅档案,还要参考一些中文和越南语文献。其中的困难一言难尽,不过整个过程还是很愉快的,结果也令人满意。

《青少年与帝国》一书的封面

《青少年与帝国》将一群长期以来鲜有人问津的儿童和青少年重新带回公众视野。在19世纪末20世纪初,他们生长在英国和法国统治下的“热带”亚洲城市,即香港、新加坡、河内和西贡。本书并没有像许多儿童史研究那样,将讨论的重点仅仅停留在成人对童年的建构上,而是同时关注到了儿童和青少年的“能动性(agency)”(书中第5页对“能动性”有个简要的说明,即“对所处世界有行动的意愿”)。您反复强调儿童和青少年并非仅仅按照成人的吩咐办事,他们同样具有自我行动的意识。为此,您使用了日记、书信、回忆录等资料,尽可能还原儿童和青少年的声音。请问您是怎么捕捉到这些儿童和青少年的故事的?可否分享几个您觉得比较特别的故事?这些儿童和青少年的声音,对于我们理解帝国的社会和种族的等级秩序有什么帮助?

庞德威:刚开始做这项研究时,并没有什么现成的档案可以系统整理,为了搜集线索,我查看了不同类型的资料,档案中有些零零散散的信息,另外就是回忆录和口述史。

要说让我觉得特别有趣的,其中一个就是阮文锦(Nguyễn Văn Cẩm,1875-1929)的故事。我在书中也提到过。他出生在越南东北部的南定省(Nam Định),从小就才学出众,七岁的时候已经声名远播,不少人推测说,他是16世纪学者兼预言家阮秉謙(Nguyễn Bỉnh Khiêm)的转世化身。数以百计的民众从各地赶来看他,听他预测未来和背诵汉文诗词。他被视为“奇童”(Kỳ Đồng),是上天赠予这片土地上的礼物,用以抵抗法国入侵者。因此年仅十三岁的阮文锦顺理成章地成为南定当地武装反抗力量的头领,虽然这支队伍的装备简单,但重要的是,他们意图挑起更大规模的反抗运动,从法国侵略者的手中夺回土地。不用说,结果自然是失败了,阮文锦被抓了起来。于是,法国人得决定接下来要怎么处理这个小孩。他们把阮文锦送到法属阿尔及利亚去接受教育,因为他们满以为法式的教育可以让这个“奇童”归顺。

然而,法国人的算盘打错了,十年之后学成归来的阮文锦在太平(Thái Bình)和安世(Yên Thế)组织抗议示威活动。法国殖民当局很快逮捕了他,并将他流放到南太平洋上的塔希提岛(Tahiti)。在阮文锦的流放生涯中,他与当地一位上层社会的女子结成连理,还与生活在岛上的法国画家高更(Paul Gauguin)成为朋友。

另一个特别的例子是越南的维新帝(Duy Tân,1900-1945)。当他登基的时候,还只是个小孩。他在位期间(1907-1916)正赶上第一次世界大战,才十几岁的维新帝趁着法国人忙于应战之际,一次次地领导反抗活动,意在把法国殖民者赶出越南。反抗失败后,他被流放到法属留尼旺岛。他一直生活在那里直到二战爆发,这时他又参加了自由法国军队,反抗德国纳粹控制下的法国维希政府。二战结束后,他在返回越南的途中因飞机失事,不幸英年早逝。

维新帝 Duy Tân,图片来自庞德威教授的收藏

在英属殖民地也有不少值得关注的童年故事。一是第15任香港总督梅含理(Henry May, 1860-1922)的四个女儿在香港度过的童年。她们一家住在山顶区保留地(Peak Hill District Reservation),这是专门留给处于社会上层的殖民地官员和地方精英居住的区域,当地的普通百姓被隔绝在外。从小就享有特殊待遇,这些小姑娘们在香港过得非常快乐,经常外出野餐,也参加为筹款举行的童话剧表演,对香港的依恋甚至超过了对原乡英国的感情。当1905年梅含理的太太带着女儿们搭上返乡的航船时,她曾期待孩子们感受到回“家”的快乐。结果,她发现,每当孩子们在途中看到驶向香港的航船,她们就会说真想坐上去,以便回到香港。二女儿梅菲比(Phoebe May)曾回忆说,自己六岁的时候回英国待了一年,觉得非常失望,而这种失望之情在当时相当普遍。当然,也不是所有的欧洲儿童在亚洲都过着养尊处优的生活。

再来说说莉莲·纽顿(Lillian Newton,1894-1977)的故事。我的《青少年与帝国》一书封面的那个打扮成仙女的小姑娘就是她。她的父亲霍华德·纽顿(Howard Newton,1852-1897)早年以工程师的身份到新加坡,如今新加坡的纽顿圆环广场(Newton Circus)就是以他命名的,可惜他后来在印度孟买执行任务的时候不幸感染霍乱去世。这一变故改变了莉莲一家的生活,为了维持体面的社会地位,她的母亲不得不从早忙到晚,无暇顾及莉莲。这个小姑娘于是无拘无束,干了许多与她身份不符的事,像是溜进仆人的内室,抽烟,光着脚走路,模仿仆人的举动,例如咀嚼槟榔叶等。当20世纪初新加坡的欧洲社群极力地想与当地社会划清界限时,莉莲却由于她的边缘处境,生活在欧洲和本土的两个世界里:一个是她所居住的位于精英社区的公寓(boardinghouse),在这个越来越排外的地方,同住在此的欧洲男性青年嘲笑她们母女的举动有失体统;另一个则是她的学校和花园,在那里可以体验当地族群的生活。她后来成了一名舞蹈老师。

莉莲的回忆录《历久弥珍》(More Exquisite When Past)对了解她的世界特别有用,她的图片集可以从剑桥大学的数字图书馆上查询到;而梅家姐妹的故事,除了可以从梅菲比的自传《从太平山看到的风景:我的自传》(View from the Peak: An Autobiography)一探究竟,还有梅家姐妹与朋友的书信可参考。这些文献资料,让我们可以从当事人的角度出发,来了解与成人视角里不尽相同的“殖民地童年”。

当我们在谈儿童们的能动性时,不一定总是意味着“反抗”,但孩子们也并非仅仅被动地接受关于地域和种族的概念,他们的个体声音有时构成或者回应了成人对于童年和帝国认同的建构,有时却会唱反调。例如,被戏称为“原鸡(jungle fowl)”本是一桩耻辱,但得此外号的莉莲并不烦恼,相反,她将这个称号视为一种殊荣,是对她能力的肯定,因为这说明她能够叫出许多热带植被和动物的名称来。尽管我在书中谈到的例子并不能代表所有儿童,但是这些例子表明,儿童本身是文化的生产者,在成长过程中,他们不一定总是服从于历史为他们设定好的童年类型,表现出像是温顺脆弱的特点,而是探索其他的可能。

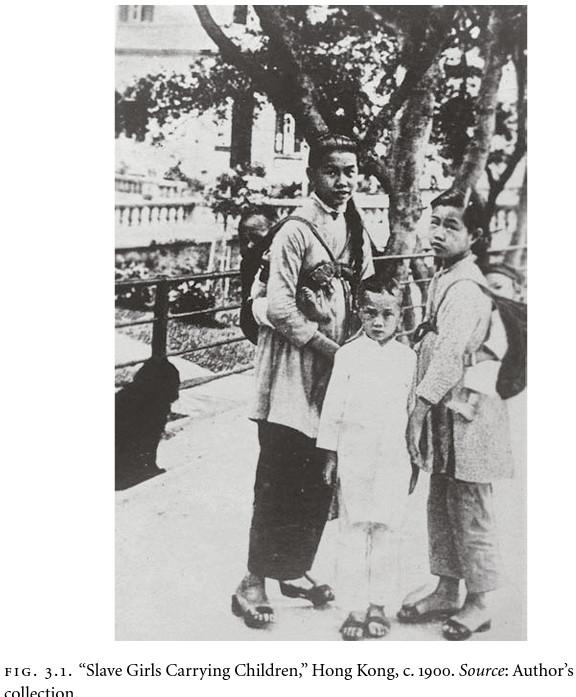

背着娃娃的香港当地女童,图片来自庞德威教授的收藏

您所探讨的“殖民地童年”(colonial childhood)既包括生活在英法殖民统治下的四个亚洲城市里的欧洲儿童和青少年,也涉及到一些本土的儿童和青少年,正如您刚刚提到的越南的阮文锦和维新帝。这些本土的儿童和青少年让我联想到斯皮瓦克(Spivak)对于“庶民”(Subaltern)的讨论。在她发表于1988年的那篇有名的文章《庶民能说话吗?》(Can the Subaltern Speak?)中,她认为底层女性本来就难以发出自己的声音,因为“性别的意识建构使男性居于主导地位”,而殖民语境为底层女性的发声又增加了一层障碍。如果套用斯皮瓦克的话,我们似乎也可以说本土儿童和青少年的真实声音无从探寻因为有“成人”和殖民当局的双重限制。您同意这种我的这种推论吗?就您看来,对殖民统治下的本土儿童和青少年的研究是否也面临着斯皮瓦克提到的难题?

庞德威:实际上,儿童和青少年的历史研究与后殖民理论有不少令人关注的交集,只是与后殖民理论学者相比,历史研究者会更注重使用档案文献。应该说不少历史研究者已经注意到后殖民主义理论的重要性,并且开始思考如何运用理论分析儿童所受到的权力关系的影响。他们的声音在很多情况下的确是难以寻回的,因为儿童的声音经常被成人过滤掉。如果是从档案资料来搜寻儿童的生活轨迹,经常听不到儿童自己的声音——那种我们所期待的单纯简单的言语。但我觉得还是有可能从现存的材料中找到些突破口,来重新找回儿童们对所处世界采取行动的意愿。很多致力于儿童史研究的同仁应该也像我一样吧,不愿轻易放弃对于“能动性”的重要性的探索,而且希望将成人能动性的观察延伸到少年儿童的层面,其实问题归结起来就是:重新找回处于弱势地位的群体采取行动的意愿。

回到斯皮瓦克的文章上,因为我对本土儿童和青少年的研究相对比较有限,恐怕无法正面回答你的问题,但我可以就所掌握的材料分享一些我的见解。如果按照斯皮瓦克的理论,从性别维度分析,似乎可以说当性别维度与年龄维度结合时,弱势地位的程度就进一步加深了,女童就是一个很好的例子。那么女童是不是就像我们所假设的那样,要成为历史上悄无声息的群体呢?对此,我在《青少年与帝国》中讨论过。通过居住在亚洲的欧洲女童,观察殖民语境下的权力关系。我发现即使在英国内部,女童们也经常被认为在文化程度上低人一等,这是殖民文化中非常具有争议的一方面,殖民当局会把一定年龄的欧洲男童尽早送回本土接受教育,却不觉得女童的教育有那么重要。她们通常会留在亚洲殖民地的家里接受教育。而结果是,同在殖民属地的女孩子们有更多的机会吐露心声,也许表达得还更好,因为她们比那些留在殖民属地的男孩年龄大一些。我找到不少香港、新加坡和西贡的欧洲女孩们留下来的书信,这些女孩大多是十来岁,在她们的通信里,她们会议论当地的殖民统治。因此,总体来看,指出儿童所牵涉到的权力不平等是很重要的,但这并不妨碍我们倾听到儿童的声音,哪怕这种声音是通过成人传达出来的。

在琼·斯科特(Joan Scott)发表于1986年的著名论文《社会性别:历史分析中的一个有效范畴》(Gender: A Useful Category of Historical Analysis)中,她提到,像阶级和种族一样,社会性别(gender)的概念有助于分析受压迫群体的故事,以及拓展学术研究中对权力关系不平等的理解。在阅读《青少年与帝国》时,我感觉您似乎也想发表同样的宣言,即年龄(age)同样是历史研究中的一个有效的分析概念。本书不但让我们看到了一群儿童和青少年的特殊经历,也启发我们思考殖民统治和帝国威望背后蕴含的权力关系,正如您在书中谈到的,欧洲儿童的身体健康需要特别呵护这一考量,曾影响了殖民当局的地方行政。您还提到,年龄范畴有时会模糊其他分析概念(例如种族、阶级和性别)的作用而成为连接不同群体的关键。您能再深入谈谈年龄范畴如何让我们更好地理解关于帝国、现代性和殖民主义的宏观叙述吗?

庞德威:这可以回到我们刚才谈过的课程设置上。在历史研究领域,儿童和青少年得到的关注,相对低于其他群体,特别是当我在写第一本书的时候。这背后涉及身份的分类,而在基于种族、阶级、性别、年龄等不同范畴的分类上,存在一个明显的不同,那就是年龄作为一种社会身份,具有很强的可塑性(malleable)。我们都曾经是儿童,童年是每个人都要经历的阶段,当然也是一种暂时的阶段。如果说我们在孩童时期相对弱势,那么长大以后,情形可能会扭转。其他的社会身份当然也是灵活的,在某些情况下也可能发生改变,但终究不如年龄身份的转变来得普遍。

由于成人几乎在所有的场合里都垄断了话语权,我们所处的社会结构、组织、以及大学里的课程设置,都围绕着这些权力身份运作,于是我们在大学里看到了许多女性史、族群史等课程,这种安排呼应了当前社会中的权力关系,或许也是推进儿童史发展尚且任重道远的一个原因,因为儿童卷入20世纪进程的权力斗争,并不如其他群体来得直接。

引入年龄这个范畴我觉得是有用的,因为它可以消解既定的社会身份分类(例如种族、阶级和性别),把问题的讨论放到更具体的历史情境下。而且,年龄也是现代性叙事最重要、也最容易被忽视的一个维度。显然,年龄维度对于我们理解帝国和殖民文化等领域实际上是非常必要的。当然,我还想强调的是,年龄与其他身份范畴是交叉作用的。

举例来说,帝国建设的一个重要环节牵涉到欧洲的思维模式,而其中,异族通婚在理论上是需要避免的,因为当时认为与其他种族的通婚会削弱欧洲势力的根基。那么,年龄维度的重要性如何体现呢?它体现在殖民政府需要特别关注那些由欧洲人和当地人通婚而生育的孩子,因为他们的存在被视为是殖民社区中的一股不平衡和不稳定的力量,由于儿童是可塑造的、可改变的,因此殖民政府有必要趁早介入这些儿童的生活,以确保他们的成长向着有利于殖民统治的方向发展。年龄对于殖民管理者本身也很重要,因为有着对热带(tropicality)环境的顾虑,认为这种环境会使个人的身体变得脆弱,在选拔到殖民地任职的工作人员时,大都是优先考虑身强力壮的年轻人。还有其他例子可以说明年龄范畴对于理解帝国统治和现代性很有帮助,这就不一一列举了。当然,学者们对此还在探索之中,尝试着各种新的途径来阐述年龄范畴的重要性。

能谈谈您目前或是下一阶段的研究计划吗?

庞德威:目前在进行的主要有三项研究。一项是对感染麻风病儿童的比较研究。在亚洲的殖民地城市里,欧洲儿童的到来给地方管理者出了一道不小的难题,这些儿童的命运也因其所生活地区的不同管理政策而迥然有别。亚洲(特别是位于热带地区的殖民地)的湿热环境,一向被认为不利于欧洲儿童的身体健康,由此产生的忧虑常常被提上议事日程,并迫使殖民当局采取相应的保护措施,因为这些儿童的安危与帝国未来的盛衰息息相关。以麻风病为切入点,是考虑到与疾病有关的对感染与退化的隐忧。在对待麻风病儿童上,我发现英法殖民当局有着非常不同的反应。因此我会比较两个小男孩的案例,他们一个是生活在新加坡的英国公民,一个是生活在西贡的法国公民,在此基础上来重新思考帝国主义在地方层面上的具体运作情况。

另一个项目是我前面提到的那本在编的论文集《帝国时代的青少年》,将由英国的布鲁姆斯伯里(Bloomsbury)出版,该出版社有一个大型的文化史丛书系列,该论文集是《青少年的文化史》(A Culture History of Youth)系列的一部分。

第三个项目是一本新的专著,前期的研究已经完成,正在着手撰写。这本书的研究对象年龄稍大一点,在二十岁上下。让我感兴趣的一个出发点是与年龄相关的事实,那就是我前面也提到的,被派到殖民地去的欧洲人都比较年轻,工作人员的选拔要考虑年龄因素,为此还有专门的指导手册,规定年龄太大不适合外派到热带亚洲。本书会继续关注我前一本书重点提到的几个亚洲城市,但还会延伸到上海,以及其他的地点,像是印度。问题也不限于对行政管理讨论,而是延伸到对士兵的考察。英国人对于士兵招募训练的观点,在20世纪有了巨大的转变。军队士兵的整体年龄在19世纪相对而言是比较大的。由于对于帝国和环境等观念的转变,士兵年龄呈现出下降的趋势,可以说是一支青少年军。我想知道年轻人以及重返青春的观念(notion of rejuvenation)在帝国建设中所发挥的角色,解释欧洲文化如何与一系列公共机构的出现和发展挂钩,例如为年轻绅士开设的俱乐部、体育场所、不同社会背景中的学会和组织等,考虑这些新事物如何与年龄的观念相关。当你深入分析殖民地文化时,一种深刻的年龄差距就会显现出来,那些被归为年轻人和年长者的群体,所面对的是非常不同的社会情境,非常不同的社会期待,实际上,这种区别之深刻,不亚于殖民社会中不同种族彼此所体会到的。那么,这种区别又是如何形成的呢?有哪些因素让你意识到你还年轻,有资格被纳入一个特定的社群?

在新书中,我要讨论的就是这么一群二十岁上下的年轻人,他们对于这个世界有许多不一样的观点,表达也更清晰,他们留下了不少文字可供讨论,即作为生活在不同条件下的殖民社会的年轻人是怎样的一种体验,而这种体验与我上一本书中考察的儿童的体验是非常不同的。我觉得这项研究的一个特别之处在于,将年轻人所面对的挑战置于殖民社会的语境,而殖民社会不仅涉及到不同种族的互动,还涉及到不同年龄段人群之间的互动,这有助于深化我们对年轻含义的理解。

听起来非常有趣,期待早日见到这些研究成果。在访谈的最后,请问您还有什么感想或是见解愿意在此与大家分享的吗?

庞德威:在对儿童和青少年的历史研究中,我感到还有很大的发展前景,其实刚才我也谈到了,殖民地的本土儿童和青少年并不是我整个研究的中心,但是我很希望我书中关注的问题,能够引出对本土儿童、青少年研究的对话。我知道在中国儿童史领域内,已经有不少学者做了非常重要的工作,像司马安(Anne Behnke Kinney)和熊秉真等。当然,我相信中国儿童历史的研究还有很大的发展空间,特别是当我们把研究拓展到其他地域,像日本或是印度,把这些区域整合起来,我觉得将会对儿童史整个领域的发展非常有帮助。除了延伸考察区域,跨领域的互动也是一种值得鼓励的趋势。我希望,对于儿童和青少年的历史研究能够对其他领域也有所启发,例如我的第一本书《年轻人与欧洲城市》其实也是一项城市史研究,《青少年与帝国》同时也关注帝国的殖民历史。儿童和青少年史研究是一项跨学科的工程,需要不同领域的学者的参与,也可以为不同领域的深入推进提供新的视角。谢谢!