熊艺、张忞煜 整理

本文整理自2020年12月16日由季风实验室策划,并在哔哩哔哩平台直播的线上讲座——“‘大印度’”实验:印度教徒民族特性和印度东北地区”(The Greater India Experiment: Hindutva and the Northeast)。该讲座由清华大学历史系主办,北京大学外国语学院国别和区域研究专业协办,并得到北京大学区域与国别研究院的支持。讲座由英国爱丁堡大学现代亚洲项目高级讲师阿孔通·隆库梅尔(Arkotong Longkumer)主讲,清华大学历史系副教授曹寅主持,北京大学外国语学院国别和区域研究专业助理教授张忞煜、北京大学外国语学院东南亚系助理教授谢侃侃和新加坡国立大学亚洲比较研究项目博士候选人贾斯尼亚·夏尔马(Jasnea Sarma)三位学者参与讨论。

主讲人阿孔通·隆库梅尔博士是爱丁堡大学现代亚洲项目高级讲师、印度那加兰邦柯希马研究所(Kohima Institute, Nagaland)高级研究员。他出生于印度东北地区那加兰邦的首府柯希马。攻读博士期间,他在阿萨姆的部落地区展开了人类学的田野调查工作,对当地的哈拉卡运动(Heraka Movement)【1】进行了深入的研究,并以此为基础发表了代表作《土著宗教:本土地界,全球网络》(Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks)和相关论文。【2】在印度东北地区开展田野调查的过程中,隆库梅尔接触到了许多活跃在当地印度国民志愿服团(Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS)及其外围组织世界印度教大会(Vishva Hindu Parishad, VHP)、表列部落发展协会(Janajati Vikas Samiti, JVS)等众多印度教右翼组织的基层工作者,关注到了他们在族群、文化背景与印度其他地区迥异的东北地区开展工作时所作的各类创新性尝试,率先引发了学术界对这一现象的关注。此前,隆库梅尔博士已先后发表了多篇相关论文,并与爱德华·安德森(Edward Anderson)合作编写了《新印度教徒民族特性:印度教民族主义演进中的形式、空间和表达》(Neo-Hindutva: Evolving Forms, Spaces, and Expressions of Hindu Nationalism)。【3】

主讲人阿孔通·隆库梅尔博士

《“大印度”实验:印度教徒民族特性和印度东北地区》(The Greater India Experiment: Hindutva and the Northeast)是隆库梅尔博士的新作,将由斯坦福大学出版社在2021年出版。该书基于隆库梅尔博士在印度东北地区的阿萨姆邦、梅加拉亚邦、那加兰邦、特里普拉邦和“阿鲁纳恰尔邦”【4】等地的田野研究写成。隆库梅尔博士发现,以往基于“印度本部”【5】的研究得出的对国民志愿服务团及团家族(Sangh Parivar)的刻板印象并不适用于活跃在印度东北地区的基层组织和工作人员。团家族在印度东北地区的创新性实践甚至在一定程度上赋予了“印度教徒民族特性”这一概念以新的意涵。

印度教右翼认为应当建立一个符合“印度教徒民族特性”(Hindutva)标准的“印度教徒民族”(Hindu jati),进而将印度建成一个“印度教徒民族国家”(Hindu Rashtra)。这种思想的源头可以追溯到萨瓦卡尔(Vinayak Damodar Savarkar,1833—1966),他在代表作《印度教徒民族特性:谁是印度教徒?》(Hindutva: Who is a Hindu?)一书中系统阐述了印度教徒民族特性,并引入了将一个人的宗教“圣地”(punyabhumi)是否与“祖地”(pitrabhumi)重合作为判断一个人是否为“印度教徒民族”的一员的标准。由此,萨瓦卡尔将宗教信徒与国家公民的身份合二为一,形成了一个“宗教民族”概念。但是,萨瓦卡尔并没有触及遥远的东北地区。在他之后,国民志愿服务团领导人戈尔瓦尔卡(Madhav Sadashiv Golwalkar,1906—1973)用树的意象来解释印度教徒民族认同,鉴于印度教徒和东北地区部落民都崇拜树,树便被印度教右翼用来弥合“印度本部”的印度教徒与东北地区部落民的矛盾与分歧。

印度教右翼思想的奠基人萨瓦卡尔(左)和戈尔瓦尔卡(右)

隆库梅尔博士简要介绍了印度教右翼在印度东北部实施的“大印度”实验,这一实验包含以下三个层面:

其一是在空间上重构东北地区,使之成为“大印度”的组成部分。他举了2018年古吉拉特邦庆祝婆罗门教三大神之一毗湿奴的化身黑天(Krishna)与艳光公主(Rukmini)婚姻的宗教庆典的例子。在这一活动的叙事中,黑天从位于次大陆西海岸的古吉拉特邦出发,一路经过北方各邦,最后来到东北,迎娶了来自“阿鲁纳恰尔”的艳光公主。东北地区作为黑天配偶的娘家,自然被纳入到了大印度的想象之中。

由东北邦演员扮演的黑天和艳光公主

其二是将东北地区的基督教“国族化”(Nationalizing Christianity)。基督徒在印度东北地区占较大比重。萨瓦卡尔曾在《印度教徒民族特性》一书中明确指出,基督徒和穆斯林因为所信奉的宗教的圣地(punyabhumi)不在印度,故而符合“圣地与祖地重合”的“印度教徒民族成员”认定标准,因此,基督徒和穆斯林不应被视为印度教徒民族国家的成员。然而,在东北部,激进的、以那加基督徒为主的那加民族独立组织本就谋求独立建国。这也就意味着如果右翼基层工作者继续教条地执行萨瓦卡尔的主张,便会在东北地区陷入被动——不仅无法有效地开展基层工作,反而会助推那加民族分离主义。于是,印度教右翼的基层工作者不仅不再重提将基督徒从印度驱逐出去的主张,转而尝试将基督教也纳入到国族叙事中,将基督教的私人活动和公共活动相分离、将教会与国家相分离。在右翼工作者看来,人们可以信仰基督教,但在文化上和政治上必须爱国。此外,印度教右翼也尝试将这套“国族化”方案运用于“印度本部”的穆斯林群体。【6】

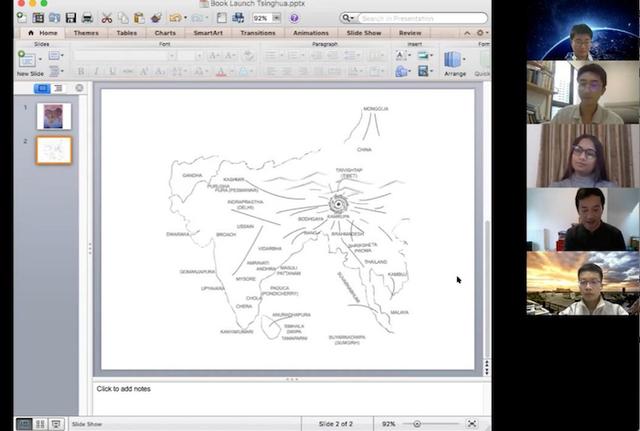

其三体现在选举政治上。同属团家族的印度人民党(Bharatiya Janata Party, BJP)以往在东北地区根基薄弱,但近年却逐步站稳脚跟,并开始挑战当地其他政党的地位。例如在特里普拉邦,印度共产党(马克思主义)(CPI(M))执政多年,却在2018年的选举中被印度人民党击败。印度人民党的胜选策略在于它传达了与国大党、印度共产党不同的“民主的地方语言化”(vernacularization of democracy)理念,并与很多地方政党达成了同盟与合作。此外,隆库梅尔博士还结合图像资料和口述史补充说明了大印度想象的细节。可以看出,印度东北地区的印度教右翼组织在文化层面建构的“大印度想象”已经超越了现代民族国家版图,它以印度东北地区,而非“印度本部”为中心,并将西起阿富汗、巴基斯坦,北抵蒙古国,东至中南半岛各国,南至斯里兰卡的广袤领土都囊括其中。

隆库梅尔博士向与谈人和直播观众展示以印度东北为核心的“大印度想象”

在讨论环节,从事印度宗教和民族主义研究的张忞煜老师指出,讨论印度教民族主义在远离印地语区(Hindi belt)核心地带中心的具体形态很有启发。一般认为,印度教民族主义产生于印地语区,19世纪由帕勒登杜(Bharatendu Harishchandra,1880—1885)【8】提出的“印地语、印度教徒、印度斯坦”(Hindi Hindu Hindustan)口号被后来的印度教民族主义者代代传诵,隆库梅尔博士在他的著作中也数次提及这一口号。然而,从隆库梅尔博士的研究可以看出,在印度东北部界定谁是印度教徒远比在印度本部要困难。这时就需要转换思路:第一,并非传统印度教核心区的印度东北部成为后殖民时代印度共和国领土的一部分已经成为政治现实,印度在国家层面需要整合东北地区。第二,将当地的宗教、文化纳入到印度教徒民族特性的叙述实际上是右翼对这一目标所给出的具体回应。第三,基于东北地区的印度教右翼政治实践实际上甚至正在改变我们对印度教的理解。比如,隆库梅尔博士在著作中提到了一个“都市传说”——有一位国民志愿服务团宣传员(pracharak)【9】来自古吉拉特邦,自小习惯吃素食,但到了东北地区后,他只能入乡随俗,跟着吃当地的老鼠。

此外,张忞煜老师就书中提到的核心概念之一“Hindutva becoming”向主讲人提问:隆库梅尔博士在书中尝试以“Hindutva becoming”定义印度东北部如何被纳入到印度教徒民族特性的印度想象中,然而我们以往更常使用“藏红花色化”(saffronization)这一概念来描述类似现象;那么,“Hindutva becoming”与“藏红花色化”是否有所重叠?在某些语境下,二者是否有所不同?隆库梅尔博士回应道,“Hindutva becoming”是自己致力推广的概念。在东北地区的历史上,大部分人是反对印度教徒民族特性这一意识形态的,在这一区域的印度教徒民族特性更像一个实验。他使用“Hindutva becoming”这一概念是为了说明推行印度教徒民族特性时的文化创新过程,包括剔除不起作用的观念,以及吸收有益的观念。隆库梅尔博士更喜欢使用“Hindutva becoming”一词而非“藏红花色化”。他认为“藏红花色化”是一个自上而下的过程,而“Hindutva becoming”不仅由是印度教右翼基层人员致力推行的,还与当地各种各样的组织形成了合作与同盟。

从事东南亚地区研究的谢侃侃老师表示,自己从隆库梅尔博士的著作和讲述中收获颇多,他从比较研究的角度向隆库梅尔博士评论和提问。在殖民时代晚期和独立后的一段时期,“大印度尼西亚”(Indonesia Raya)的概念非常流行,它包含了印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等地区。但随着国家的构建,这一概念逐渐退出了历史舞台;与之相比,大印度似乎是一个更新近的概念:印度虽然很早就获得了独立,但它的国族建构却没有完成,大印度的概念承担了另一个时段的重要性。谢侃侃老师希望为隆库梅尔博士提供比较的视角,并提问为什么大印度的概念是新近的。隆库梅尔博士在书中提到了“教化使命”(civilizing missions),尽管印度教徒民族特性与宗教紧密相连,但隆库梅尔博士采访的一些印度教右翼突出国家而非宗教的一面,他们试图探索一条促进身份塑造的世俗主义道路;在印度尼西亚,穆斯林群体也有相似的使命,他们到印尼东部,向当地人民宣传皈依伊斯兰教就是实现开化的方法,促进了当地人的皈依。这两种分别在印度和印尼发生的身份转换,其运作方式是相似的。谢侃侃老师还注意到了外围地区成为中心的现象。印度尼西亚也有这样的案例,苏门答腊岛西北端的亚齐(Aceh)历史上曾长期存在分离主义运动,后来伊斯兰教在政治上成为重要的主题,亚齐也获得了新的重要性,人们因此思考对亚齐的伊斯兰教的处理方式是否值得印度尼西亚其他地区学习。

隆库梅尔博士表示对区域之间的比较研究很感兴趣,并对谢侃侃老师的提问与评论做了回应。虽然印度和印度尼西亚是不同的区域,但其中的机制与策略有相似性。他认为,大印度思想得以发生的一个原因在于,一些印度教民族主义者接触了来自印度尼西亚、马来西亚、缅甸等地的思想。隆库梅尔博士接触过一个来自“阿鲁纳恰尔”的宣传员,这位工作人员在大学时学习国际关系,主要关注印度尼西亚,并在印度尼西亚呆过一段时间,最后回到印度服务国家。教化使命是一个不断吸纳和同化的过程,历史学家罗米拉·塔帕(Romila Thapar)提出的“印度教辛迪加”(Syndicated Hinduism)是将不同的地方实践纳入到单一实体的过程,这一过程同样适用于印度教右翼,他们试图联合非基督教的地方宗教,赋予这些地方宗教类似于印度教那样组织的身份。从广义上看,这些地方群体也属于印度教徒,这一吸纳的过程也是印度教的优势所在,它可能需要很长时间,但在不断进行。另外,在外围地带成为中心的过程中,需要注意印度教和伊斯兰教的差异,后者是一神论的,这种差异可能会导致实际吸纳过程的差异。

第三位与谈人贾斯尼亚·夏尔马来自印度东北的阿萨姆邦,她对印度东部和中国的边疆地区有多年的研究。她注意到隆库梅尔博士的新书包含了社会的很多细节,这值得重视。这本著作使用了民族志研究方法,对于发现新问题是十分必要的。贾斯尼亚还分享了自己家族的一则故事,她家族中有几辈人都是国大党成员,但在上世纪90年代,一对夫妻突然加入了印度人民党。来自世俗思想浓厚的家庭的成员,竟然穿着国民志愿服务团的卡其色短裤,思考印度教国家的观念,这让她看到了印度东北部正在悄然发生的变化。贾斯尼亚希望了解隆库梅尔博士选择民族志研究方法的原因与细节。

隆库梅尔博士回应道,攻读博士期间的研究是他能进行民族志的研究方法的原因之一。他写过研究哈拉卡运动的专著,并对盖丁留女王(Rani Gaidinliu,1915—1993)颇为了解。盖丁留女王是哈拉卡运动的领袖,在哈拉卡运动的创始人海颇·杰东南(Haipou Jadonang,1905—1931)被英国殖民当局处死后继续领导反对殖民统治和基督教传教的活动。她的反基督教立场也使她成为了印度教右翼为促进一体化而推行的圣像(icon)。

之后,曾就读于燕京学堂的印度学生拉奥(B Shruti Rao)为隆库梅尔博士提供了一些来自中文语境的材料。张忞煜老师对“大印度”的观念提出了一点补充,即印度汉学家师觉月(Prabodh Chandra Bagchi)的代表作《印度与中国:千年文化关系》(India and China: a Thousand Years of Cultural Relations)便曾多次提到“大印度”概念,其范围包括印度尼西亚、马来西亚等地。曹寅老师近期正在从事对尼赫鲁私人信件的研究,从这些史料中,他发现尼赫鲁也有鲜明的“大印度”思想,可见文化意义的大印度想象也影响到了像尼赫鲁这样的政治家。谢侃侃老师简要介绍了中国社会科学院民族学与人类学研究所的吴晓黎副研究员对到印度本部学习和谋生的印度东北邦年轻人的研究,隆库梅尔博士回应道,这些年轻人面临着与家乡截然不同的环境,这一群体对印度的认知非常值得关注。

注释:

[1]哈拉卡运动是20世纪一场兴起于印度东北部的教派运动。发起人海颇·杰东南(Haipou Jadonang, 1905—1931)出生于曼尼普尔的部落民家庭,他自称那加(Naga)人的“弥赛亚王”,主张建立独立的那加王国(Naga Raj)。

[2]参见Longkumer, Arkotong. “‘Cleanliness Is next to Godliness’: Religious Change, Hygiene and the Renewal of Heraka Villages in Assam.” Contributions to Indian Sociology 45.2 (2011): 189–216; Longkumer,Arkotong. “Religious and Economic Reform: The Gaidinliu Movement and the Herakain the North Cachar Hills.” South Asia: Journal of South Asian Studies30.3 (2007): 499–515; Longkumer, Arkotong. “‘Lines That Speak’: The GaidinliuNotebooks as Language, Prophecy, and Textuality.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 6.2 (2016): 123–147.

[3] Hindutva一词在中文世界有不同译名,包括印度教特性、印度教徒特性等,有时也被等同于印度教民族主义(Hindu nationalism)。本文根据萨瓦卡尔等早期右翼思想家对这一概念的论述以及隆库梅尔的研究所发现的、印度教右翼在东北地区的新实践的特征,将这一概念翻译为“印度教徒民族特性”。从本书可以看出,右翼组织和基层工作者可以为了政治性的民族主义诉求重新界定印度教的仪式、圣像和饮食禁忌等对宗教生活来说至关重要的核心要素。

[4]印度所谓“阿鲁纳恰尔邦”的绝大部分地域是被印度非法侵占的中印传统习惯线以北和非法的“麦克马洪线”以南的传统上隶属于中国西藏地方管辖的领土。

[5]有关“印度本部”与印度东北地区的差异及其对印度国族整合造成的挑战可参见吴晓黎:《国族整合的未竟之旅:从印度东北部到印度本部》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2015年第4期,第9-17页。

[6]例如成立于2002年的穆斯林组织穆斯林国民阵线(Muslim Rashtriya Manch, MRM)便是隶属于国民志愿服务团的穆斯林组织,体现了印度教民族主义对穆斯林群体的系统整合。

[7]“民主的地方语言化”这一概念是人类学家米露西娅·凯卢蒂(Lucia Michelutti)考察北印度亚达夫(Yadav)种姓参政时提出的概念,指民主的观念与实践嵌入了特定的文化与社会实践,且这一过程能够为大众所接受。印度人民党在特里普拉邦选举中取得的胜利,与它得到当地政党的认同与支持密不可分。它将自身的形象塑造成一个国家的政党而非宗教或教派的政党,同时又为部落民留出了一定的政治空间。

[8]帕勒登杜·赫里谢金德尔,19世纪印度著名诗人、剧作家,被称为“现代印地语文学之父”。

[9]宣传员为国民志愿服务团的全职干部。

责任编辑:伍勤