【文|观察者网 李中康 编辑| 隆洋】

今年年初,观察者网风闻社区网友@GDI 在江苏所属科室“第一个报名”,随后千里驰援武汉华中科技大学同济医院,从2月9日奋战到了3月31日。

在武汉的50多天里,他经历过“病人不断敲打病区大门”的惊心动魄,患者“咬穿了隔离服”的心力憔悴;有患者“不戴口罩还把粪便乱洒”,也有得了酒精依赖性脑病的老人依然“知道对党旗敬礼”。

他体会过一天出院8人的欣慰,也有无力回天时的痛心。

而在风闻社区发布的44篇日记,记录了他在抗疫一线的点点滴滴。

结束隔离后,GDI和观察者网聊了聊他在武汉的心路历程,对国外疫情走向的评价,对医患关系的理解。对于“吹哨”和如何客观纪录武汉抗疫,他也表达了自己的看法。

观察者网:您当时写日记的初衷是什么?

GDI:我其实没多想,之前一直在风闻社区里潜水,想着自己也开个帖写写看,根本没想到能写成日记,后来发现还是有人在关心这个(连载)。从医院到驻地有半小时车程,每次下班我就利用这段时间写点,也不影响睡觉。

华中科技大学同济医学院颁发的纪念证书和T恤 受访者供图

观察者网:什么时候接到通知要上前线的?当时有害怕过吗?

GDI:2月8号晚上9点,接到我们科室通知,当时我第一个报名的。我们这边应该是每个人都报名了,这是职责。害怕归害怕,但老师们在非典时候保护我们,现在也该轮到我们了,这是传承。

10点就已经确定了人手,然后收拾行李到9号凌晨2点。

9号睡醒就赶去集结,除了自己带的行李之外,科室还给我们补充一部分东西,包括个人防护设备、N95口罩,真是倾囊而出,主任和护士长都非常支持我们。当时北医跟协和先到了武汉,他们出了一份物资清单,我们就照单准备。没有的东西护士长临时去超市买,当时超市还不肯提前开门,让我们先预定货。

昨晚通知,已经在机场了。散装苏大强来了。

——GDI前线日记《准备去武汉》02-09 16:47

我们9号下午6点多到武汉,直到8点才出机场。留下一支20多人的队,在机场守着行李和装备,其他人先到驻地休整。

留守的人到晚上10点跟着货车一起过来,把所有物资卸在驻地。我们带了10台呼吸机,一周的个人防护物资,还有一些比较容易弄到的补给,一直卸到10号凌晨4点。武汉那时候哪有人啊,都是自己卸的。

观察者网:哪一天开始正式收治病人?

GDI:10号上午我们睡了一会儿,领队、副领队、ICU呼吸科主任护士长去开会,下午我们去学习培训,包括防护知识,领会又给我们开了个小会,决定当晚开始收治病人。

原本考虑是第二天(11号)早晨8点开门收病人,后来提前12个小时到10号晚上8点。但8点左右根本没法收,因为仪器还要调试,我们进去要准备东西。

本来是说我上凌晨4-8点那个班,结果又改成0-4,我只好搭小车再过去,换完衣服准备进去,正好那个班开始收病人。

病人在间隔期不断敲打病区大门真的很可怕。那是何等的求生欲,甚至能看到有人在开门时候硬钻进来。

4个小时,44个病人,3个一线医生,1个二线,一个三线。结束时后完全不想动。

——《我的第一个值班》02-11 08:24

因为那时医疗资源特别紧张,也没有那么多方舱医院,患者们知道只要有病床能住进来,就有机会,不然在外面要“凉”。我记得当时一晚上收了44个。

观察者网:看到您当时是作为一线当班组长?

GDI:是的,我们院这队出去的人基本都被分配为当班组长了。因为总体实力还可以,都是从各科抽调有ICU经验的人,然后还填了两个感染科的。也不可能说所有人都抽出来,因为你自己的ICU也要运作。当然我也听说有的医院,直接把ICU“搬到”武汉,除了生孩子和年纪特别大的(医护人员)都来了,说白了自己医院就不要了,他们的代价就比较大。

物资方面一直都很充足,后方寄来得非常快。一开始还说让我们注意能节约就节约一点,后边就没提这个事儿了。

观察者网:最初医疗资源很紧张吧?

GDI:我们光谷院区ICU只有35张床,头两个星期就已经填满。所以我们普通病区也承担了一部分ICU的功能,搞CRRT(连续性肾脏替代治疗),搞ECMO(体外膜肺氧合),在ICU还有床位的情况下我们转过一个病人过去,后面有一部分需要进ICU的我们就自己处理了。

上海华山医疗队管ICU,200多人管35张床已经忙得不行了。简单来算,他们6个人管一张床,这还要考虑排班和休息。我们这边一个班连医生带护士,大概也就10人左右。一般划到4个小时左右(一个班),因为防护服的要求是4-6个小时,超过这个时间你就得出来,重新换防护服。有时交班遇上来病人或者在抢救,但也控制住6小时以内,确保自己的安全。我们把每天24小时分成6个时间段,4小时一段,听说有的医疗队分成4个时间段,但他们时间就卡得非常严格,6个小时必须出来。

我们28小时上一个班,比如我今天凌晨0点-4点上班,下一个班就是明天4点-8点。但这4小时是在里面的时间,如果我上凌晨4点的班,那么2点就要起床,2点半上车,3点左右到医院,换衣服,穿防护服,进仓。

一起战疫的同济护士长画的独角兽,配文:

To my dear comrade:

Save a life,

you are hero.

Save thousands of lives,

you are medical staffs.

观察者网:日记里用了很多篇幅写15床和33床,再来说说他们两位吧。

GDI:有的病人你看他好像挺好的,能吃能喝能玩手机,但要真恶化起来,都是按小时计的。我见过有十几个小时就不行的,相当于我交班的时候看着还可以,下一次接班就已经上呼吸机了。

GDI在工作中

而15床来的时候状态已经很差了。

15床终于开始血滤了。希望能滤掉过量的炎症因子,好让他反应轻一些。但是情况还是不乐观。

——《情况很严峻》02-24 10:42

15床俯卧位呼吸好像有效。希望的灯火开始逐渐闪耀她的光芒。

——《白班和查房》02-27 13:41

15床的血滤机居然在没有肝素的情况下安稳运行了十几个小时都没堵血栓,这是一个可怕的现实,凝血应该快崩了。

——《安稳的一班》03-03 06:45

交班,15床在康复,肺顺应性在好转,终于从10升到22了。

——《上午的忙碌》03-05 17:14

刚刚进仓,就见到了可怕的一幕。15床闪崩了。从循环到氧合到神经系统,完全崩盘。总觉得无比蛋疼。昨晚下半夜开始情况急转直下,怀疑感染。到我接班时候已经把能换的管道换了一遍,导管头部全部留了做培养。一种想哭的感觉。辛辛苦苦几十年,一朝回到解放前,都不是解放前,直接到了前清了。

——《沉重的话题》03-06 17:37

接班就被告知,15床做了脑神经功能检测,所有脑神经反射都没了。这是最坏的预期了。晚上上了肝素,结果凝血又要崩,就停了,怕管道再凝。今天白天估计会做脑电图了。如果脑电图不好可能就得判定脑死亡了。唉!

——《最坏的预期来了》03-10 06:12

15床我们找了神内的人会诊,他建议我们脱水3天再测神经功能。如果还不行就考虑脑死亡放弃。

——《15的后续》03-11 17:21

15床正式确认死亡那天我不在。

15床还是走了,那天我没值班。没有太多办法了。实在到了最后了。

前天参加了他的死亡讨论。没啥好说的,能想到的都想了。可能还是初期上ecmo犹豫了。但是就算提前上ecmo,还是会抗凝,会低凝出血。没办法的。

——《快要回程了》03-25 10:06

分析15床的死亡原因时,我们分析当时有感染,他的凝血也不好,颅内有一波出血,直接把病人击垮了。

33床也很惨,他能活下来是真的不容易。

33床的激素还在讨论可能的利害得失,暂时不太敢上。胃肠外营养是不想进食的无可奈何的补充。他是我们最担心的病人。才40出头。

——《又到晚夜班》02-17 08:13

33床是老问题了,而且看时间,已经拖过了进展期,后续只要控制好,问题反而不大了。前两天是峰值,看起来无比吓人。但是那已经是最后的疯狂了。在他身上我们已经打赢了斯大林格勒战役。虽然微弱,但是看见胜利女神在微笑。

《继续晚夜班》02-18 13:48

33床今天很有精神的能下床走动,他恢复的很好,但是他老爸在另一个病区,还插着管。他想献点血清给他老爸,一直在跟我们说这事。但是他还没出院,还要隔离14天以后才能献血清。不知道他爸爸能不能挺到那个时候。

——《希望的光芒》 02-29 21:06

但他们一家4口,除了他之外,他父母和奶奶都没了。他父亲在别的病区,我们还专门看过病例,那时已经上呼吸机和CRRT了,非常非常不乐观。后来我们分析,他父亲的症状实质上和15床是一样的。

观察者网:如果遇到患者不配合或者不理解的情况怎么办?

GDI:第一个就是安抚,实际上真正不配合的那几个,多多少少都有点精神上的问题。

回来发现两个病人死活不肯戴口罩,其中一个还把粪便弄得那间病房里到处有。好好交流了一下,发现没用,只好汇报上级,让保安和警察叔叔来和她们交流了。

——《第三次值班》02.14 15:01

到后来我们还碰到一个患者,他一直要走。所有东西都收拾好了,不让他走就暴怒,上一班我们的弟兄就被他咬了,咬穿了隔离服,防护服也差不多坏了。只好把患者先拉开,让他冷静冷静,我们的弟兄出去彻底地换衣服。最后也只能冷处理,慢慢把他扶回病床,把饭热了,过一会儿他自己饿了,吃点饭就睡了。因为他早上是非常暴躁的状态,给他打了一针镇定剂,不过那天镇定剂的效果有点差,只让他睡了半个小时。

观察者网:之前也有提到40床被28床“爆锤”的故事,能详细说说吗?

40床老先生是个老共产党员,谁也不听,心理科同事给他诊断又多了一条,酒精依赖性脑病。

——《今天有阿克苏的苹果》02-15 23:01

GDI:正常一个病房是3个病人,我们没有那么多病房。这个40床跑到28床的房间去,干扰了28床、29床、30床的休息和治疗。29床是个重病号动不了,30床当没看见就认了。我们劝了40床他也没走,赶上28床是个年轻小伙子,直接把40床推倒在地上。40床这个老爷爷,从那天开始48个小时以上的时间都很安稳,基本不出房间。

他是有明确的酒精性的脑病,每天晚上没二两酒就睡不着的,所以他白天的症状非常轻,到了晚上就开始出症状。

40床还是一如既往的讲不通道理,20-24点就出来浪了好几次,劝返病房至少4次。讲了也不听,真的不需要强制镇静吗?他干扰到别人怎么办?

——《又到晚夜班》02-17 08:13

正常人在这种情况下也会憋坏,不要说他一个脑子不是很清楚的,我们都能理解。

对于患者的精神状态,我们医生还是很重视的,配备了有经验的心理科医生对40床做了有效的治疗。

40床的老爷爷也走了。大家都松了一口气。虽然经常犯糊涂,但是这个老爷爷在党旗前还是对党旗敬礼。我们安静的等他一个人慢慢放下手臂,走出来。

——《今天出院8个》 03-13 18:44

再多说一点,总体上来说,疫情期间的医患关系,总体上是要好于疫情之前的。

但这个(医患)问题说白了是什么,你要钱少多办事,经费有限,病人数量多,医生不够,在这个大前提下,医患关系能好吗?

早年间医改的时候,把它定义成消费的关系,(患者)认为他是个消费者,这就……但退是肯定退不回去了,全公立也不现实。

我们这一批援鄂的基本都是公立医院的医生,公有制还是基础,我们是社会主义国家嘛,要发挥基础的导向性作用,社会(医院)只能算是补充对不对?不然你这个社会主义性质从哪里来呢?

观察者网:现在来复盘的话,觉得抗疫工作哪些地方可以改进呢?哪些做得不错,值得推广?

GDI:毕竟这是个新病毒,我们对病毒传播能力的认识需要时间。或者是说,需要CDC(疾病预防控制中心)能够对这个新病毒的流行病学调查来得更早一些才好。前两批专家组认为有限的人传人的证据是卫生部门和CDC给的。我觉得还是要把CDC独立出来,直线上报,不受地方影响,可能会更好点。

对一个全新病毒来说,我们反应还算快了,组织算比较高效。但是人传人这事,拍板确认是有很大压力的。需要一个有足够专业知识和足够声量的人才能完成。因为出错了,会造成巨大损失。

封城以后基本上就没太大的错了,至少走向上是正确的。中间可能会有各种各样的瑕疵,比方说红十字会,它就那么点编制,去管那么一大堆东西,让它全弄明白也不太现实。如果把这些彻底地变成NGO,可能又会有其他的问题了,所以这个问题还需要再讨论。

我到武汉时候的样子,防控手段已经非常严格了,“应收尽收”,隔离做得都还不错,到处都在测体温。街上基本没什么人,也有些小店能偷偷地开门,但货源非常有限,买完了就没了。日记里贴过两三次啤酒的图,那时候已经过了最紧张的时期。

病人家属送的画

但还是存在无序的状态。比如我们支援的那个医院,如果是正常的流程,至少它的救护车应该排成一条线,或者排成两道轮流放。我们最初看到救护车在院区门口团了一团,这个就比较糟糕了。

观察者网:前段时间被砍伤的北京朝阳医院眼科医生陶勇,在接受采访时提到“北京市人大已经将医院建立安检制度写入到未来立法草案中”,您这么看这个新闻?

GDI:这算是亡羊补牢,我觉得还是要在根子上解决问题吧。我们的医疗投入有限,医生收入不高,群众负担的比例还比较大,然后还被定义成一个消费的关系。所以患者就会觉得,我给你钱了,你就该给我治好。然后消费者不满意了就去找商家闹,成了跟4S店维权一个道理。

要么你就干脆收支两条线,把收和支彻底跟医院剥离,但这样可能会极大程度挫伤大量医生,尤其是高水平医生的积极性。医生的培养周期非常长,类似于手工业,很难做到标准化,而不像机械化工业。想想看中国公立医院医生的收入有多少?够不够(支撑)医生读几十年的书?

观察者网:你怎么看待某些作家对武汉的纪录?

GDI:大概是老“阴阳师”吧。我认为纪录武汉抗疫的问题不在于左右,而在于真假,如果内容属实,纪录当然没问题;如果不能核实信息…..此外,在封城期间如何能享受一般人享受不到的资源,这个也该有个说法。

患者送的感谢信

观察者网:您之前在评论区明确对“吹哨人”提出看法?

GDI:在我看来,张继先和艾芬才是吹哨的,张继先可能更强硬一些,是顶着压力在上报。李文亮就像是我在自己的同学群里说“这个情况有点奇怪”,代表我的私下观点。但张继先是用一个标准的方案去汇报,是正经八百的吹哨人,吹哨人是向CDC拉响这个警报,因为CDC是干这活儿的,但CDC不可能在每个医院有驻点,只能说通过每个医院的医生看到这个情况之后上报。

观察者网:作为参与过武汉一线抗疫的医生,您如何评价国外抗疫情况?

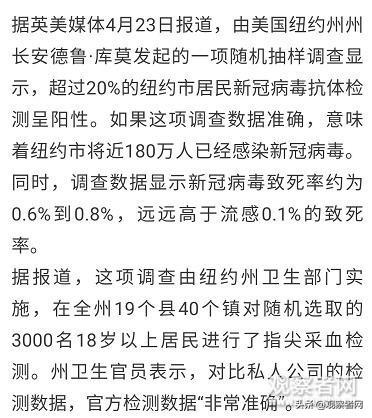

GDI:前段时间纽约有个抽样调查,IgG阳性率20%多。

美国的问题是根本没有办法完全检测,他的检测能力就那么多。现在你看到的所有数字基本都是发达国家,还有中国这个发展中国家,因为中国基本上什么东西都是自己造的,防疫的成本相对来说比较低,除了一个停工的成本,所以能压得住。

但广大亚非拉可不是这样的,除了中国的14亿人,加上西欧北美的10亿人,就是24亿人,还有50亿人,他们面临的状态基本是“群体防疫”,不开工就饿死,开工就得病死。这50亿人中,我们算哪怕20%的人得病,这个绝对不算多,你想想看,美国的抽样都20%多感染了,亚非拉的20%。我们再打个对折,10%,那就是5亿。死亡率如果设定为1%的话,那就是500万人。

实际上最核心的还是病床数,美国的总病床数,算上陆军的野战医院,加起来大约是110万张床,只要不击穿这个数,美国就暂时崩不了。意大利是医疗系统崩溃了,虽然填了好多人和物资进去,现在死亡率还超过10%。什么叫疫情按住了,韩国那种叫按住了,最终的累计检出率不到4%,但韩国也是花了很大的代价,大邱封了。

你想想看新加坡,他们口中的优等生,做题做成那样,500万人的城市,1万多例出来了,这还优等生?这连及格分都拿不到。但是因为新加坡生产不了口罩和防护服,结果就是他必须防止医疗资源被直接挤兑,如果医生的防护能力出现问题,那就意味着直接的战斗减员。

目前看,所有“软抵抗”的全凉了,韩国因为“抄的是我们的作业”,所以是“硬抵抗”的。日本把头闷在水里,自己也不看,前面有个奥运会在那儿没办法弄,现在宣布延期了,你看它那个曲线。而且日本已经开始出现“路倒”了,人走着走着就倒下去,测出来新冠是阳性,说明他的播散已经没办法收场了。

我是比较悲观的,就国外那个架势,明年这个时候能不能搞得定都不一定。

所以,目前大家最重要的就是小心工作,做好防疫,因为现在的无症状感染者,我们也不清楚到底是个什么情况。口罩估计一时半会儿还是摘不了。