疫情封城达百日,有些改变永远回不到最初的样子。

2020年南半球的澳大利亚简直多灾多难:1、2月山火肆虐;3、4月新冠病毒疫情蔓延;5、6月第一次因疫情封锁城市;7月维多利亚州(下称“维州”)因疫情反弹第二次封锁……10月,政府一而再再而三地延长封城时间,眼看马上要到了圣诞节,2020年即将结束。

在澳大利亚,“超级传播者”的出现,加之政府管理的不善和挤牙膏式的澳洲效率,在强制封城的大环境下,无论阶层,不论肤色,人人都受疫情深深影响。

疫情期间墨尔本海滩游客稀少

住在海边富人区别墅及城堡里的企业家们,面临几百万酒店餐馆生意的终结,无法随心所欲地去打高尔夫;住在政府公屋拿救济金的大叔等不到医院的床位;居家办公的父母们因为学校关闭,在家带娃团团转;而一部分单身青年则挤在狭小封闭的公寓里做着环游世界的白日梦;亚洲移民随时会被种族极端分子或是愤青扔鸡蛋泄愤。

不断延长的

“封城”、“封州”和“封国”

2019年11月,我母亲原本打算预订东航飞机来澳探亲,但就在她要登机的前一天,新南威尔士州(下称“新州”)大火已经过界到维州,滚滚浓烟甚至飘到维州首府墨尔本。在父亲力阻下,母亲只能选择延缓来澳时间。

转眼到了2020年,为了回家过年,我本来选择农历大年初二回国,结果,武汉爆发新冠疫情的消息不断传来,亲友们都劝我等国内疫情好转再回国。

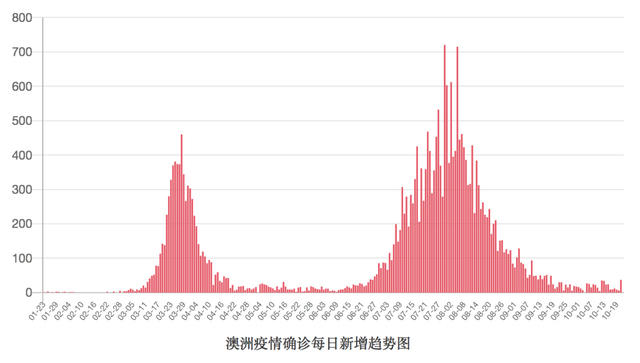

3月初,随着一艘来自欧洲的“红宝石公主号”邮轮到达悉尼港,2700名旅客未经新冠病毒检测就被允许下船,疫情开始在澳大利亚迅速扩散。接下来的日子,我们的生活和心情就跟着每日病例趋势图一起波动。

澳洲疫情确诊每日新增趋势图(图源“今日澳洲”)

3月下旬,维州和新州政府正式宣布,开始禁止一切非必要的活动,除了超市、加油站、药房、便利店、银行、货物运输及物流等必要服务保持正常运转之外,餐馆、酒吧和各类营业场所都要长期停业。

之后,澳大利亚开始“封国”,禁止所有非澳籍公民或非澳永久居民进入本国。

我在澳大利亚从事摄影工作,工作室设在悉尼,为客户拍摄户外婚宴场景照片,2019年来到墨尔本开展业务,主要为墨尔本时装周的模特们拍摄照片。澳大利亚全境封锁,禁止各种人员聚集,我无法外出摄影,幸运的是,我还可以在有限的空间内运动和购物。

那段时间,我开始着手在家里为学生们上网课,教授他们英语、大众传播学与摄影课程。

墨尔本市区中心的南十字星火车站

随着疫情逐渐得到控制,5月份澳大利亚的新增确诊人数降到新低,城市随即进入第三阶段“解封”。看到新增确诊人数持续减少,我和身边朋友们本以为这场危机即将过去,可当南半球的冬天来临,墨尔本确诊病例突然激增,再次拉起了澳洲疫情大流行的警报。

7月7日,维州州长安德鲁斯(Daniel Andrews)宣布,墨尔本大都市区(Metropolitan Melbourne)和北部的米切尔郡(Mitchell Shire)将于7月8日午夜起进入新一轮封锁,近500万民众被要求居家隔离,为期6周。

接下来的几周,维州的新增确诊再次冲破单日最高确诊428例,死亡3例。一周时间,社区传染翻了一倍,150名确诊的医护人员又让更多密切接触者被隔离。这直接导致数量庞大的医护人员无法正常工作,整个医疗系统的正常运转变得更加困难。

人心惶惶,墨尔本市中心俨然成为了一座空城,接下来的每一天对于我们普通民众都很煎熬。

墨尔本空空荡荡的街道

澳大利亚由6大区(州)组成,各州面临两种选择:一是立即封锁直到研究出疫苗,二是实施“群体免疫”。欧美大部分国家都默认后者,但“群体免疫”这种方法,将意味着有60%的澳大利亚人口,即1500万人被迫感染新冠病毒。

维州的疫情爆发,让其余各州立即采取阻断州际交通,坚壁清野,阻止病毒侵入。7月26日,维州新增459例确诊病例,连续21天三位数增长。两次疫情的爆发让维州政府明白,阻挡病毒的最好方式就是断绝它的流入。

疫情前的维多利亚州立图书馆

8月,安德鲁斯再次宣布,维州要针对疫情要开始实行四级封锁,尽管一些批评者把他称为“独裁者”,但这位维州州长还是坚定地宣布:该州的封锁措施继续延长4周,至9月13日结束。

变得小心翼翼的生活

两年前我离开布里斯班和珀斯,移居墨尔本。作为澳大利亚的文化艺术之都,墨尔本有着与故乡上海相似的梧桐绿荫,小资调调,丰富的移民文化美食,可以和纽约、巴黎媲美相媲美。在周末,我经常和三五好友在公园的大草坪上躺着看露天电影;在时装周和模特们把酒言欢;在美术馆里流连忘返。

但是在疫情期间,我开始变得小心翼翼。第一次解封约3周后,我才外出会见了两三个朋友。还没有享受多少自由时光,7月上旬墨尔本开始进行新一轮的封锁,后来两个月内,眼见澳大利亚其他城市悉尼、布里斯班、珀斯等与北半球的国内一样,疫情得到控制,人民生活恢复生机,但是墨尔本依旧处于水深火热之中:曾经处处飘香的咖啡店只能接受外卖,众多美食无法堂食;曾经的活色生香,街头音乐家此起彼伏的歌声早已不再萦绕,一切变得无影无踪,连空气也透着紧张感。

墨尔本的弗林德斯区中心

封城期间,墨尔本市区的机动车道上空无一车,反观居民区的人行道上人却很多,很难做到1.2米的安全社交距离。在墨尔本,居民每天一小时户外运动是合法的,大家除了居家办公,很多居民会选择在家遛猫、遛狗,去公园运动。

工作、运动、自学日语和烘焙,成了我在疫情之间的精神支柱,大多数同事和我一样在家工作。我比较爱好芭蕾、摄影和美术,平时又较为多动,国内学生帮我介绍了健身网红老师,当国内秩序恢复正常后,国内的朋友们都恢复了社交,而身处国外的我还在墨尔本的家里天天打卡,跟着电视屏幕机械地做着运动。

“小白”是一辆白色女式自行车

由于疫情期间政府对交通的管制,民众们又担心乘坐公共交通被感染,于是墨尔本经历抢口罩风波后,全城开始了疯抢自行车的行动,直到抢到断货。

第一次疫情封城,我从朋友那里买了二手自行车“小白”,主要为了在经济上支持失去工作的好友。“小白”的主要用途是买菜和外出领团购,虽然车筐的体积不如外卖小哥的背包大,但还相对实用,清丽优雅的外观和墨尔本是一个范儿。

“小黑”是一辆黑色男式自行车(墨尔本的圣科达海滩)

疫情下,舞蹈室、健身房、游泳池、体育馆统统关门,但澳洲人对运动狂热,随处可见跑步的人。在墨尔本骑行渐渐变成风潮,像我一样的年轻人,很多都人手一部新自行车,每个人从头到脚全是骑行装备,像个专业的山地车选手。

在墨尔本女式自行车本来就比男士车少,在网上通过秒拍,我无比幸运地认领了山地车“小黑”。封城之下,自行车出行慢慢地代替了地铁和巴士出行,“小黑”成为我最好的伙伴和通勤工具,还给予我一点点自由的感觉。

墨尔本圣科达植物园内,一家三口都骑自行车

那段时间,我骑着“小黑”在离家5公里范围内急速飞驰,还发现了“新大陆”——一处水景及海景车道,阿尔伯特公园里美丽的天鹅和雅拉河边静谧的小屋。以前在乘电车往返工作的我,终于趁着空闲看到身边的大自然美景。

口罩终于脱销了

春节时,国内的父母经常通过微信告知上海的防疫情况,从他们发来的视频,我看到人们外出都佩戴口罩,进超市或菜场必须测温。父母总是不厌其烦地叮嘱我做好各种防疫措施。

疫情期间,墨尔本圣科达海边

疫情初期,澳大利亚政府却表示公开场合民众不用佩戴口罩,只要求一级医护人员还有一些症状严重的病人佩戴口罩,防止病毒传染。于是封城之初,在超市、购物中心等公共场所,佩戴口罩的澳大利亚人寥寥无几,如果看到有人佩戴口罩,很大几率是华人。在墨尔本户外,一些华人自觉佩戴口罩还会遭受到当地人的歧视甚至辱骂。

澳洲自己不生产口罩,都要进口,一直处于口罩供应不足的窘境。当时整个澳洲仅2000万个口罩,和其他如抗生素等药品和设施一起,分散储存在全澳各地的仓库中,都是澳洲的“战略储备”。

我购买的一盒医用口罩

墨尔本当地药房里卖的N95医用防护口罩特别昂贵,一盒35个装口罩竟然需要150美元,折合成人民币约900多元,但那时我还是花巨资购置了一盒医用口罩。

一开始,澳大利亚人基本上都很抵触戴口罩。许多当地人认为口罩是医生和病人专用,如果你不是医生却戴着口罩外出,无疑就是病人。再加上原来就有的种族及地域差别,疫情期间,有关是否在户外佩戴口罩的问题立刻就显露出来。

我所在小区的居民有意大利人、希腊人、俄罗斯人及东南亚诸国人,社区总是倡导平等互助友爱,还有专职人员用各国语言为居民服务,因此大家平时友好相处,歧视对立现象极少出现。

疫情期间,店面紧闭仅留小窗口卖口罩

墨尔本秋冬季节天气多变,经常刮风下雨,人们外出会戴着帽子或围上一条围巾。我出门戴口罩的时候也会专门围上一条大围巾,所以每次戴口罩外出基本上平安无事,没有受到当地人的指责。当地白人外出大多用围巾充当口罩,歪歪斜斜地蒙着口鼻,敷衍了事。

海滩边戴口罩的女神雕塑像

7月上旬,维州出现了第二波疫情危机,维州政府面对社区感染病例持续增长的压力,特地颁布了“口罩令”新规。即强制民众在公共场所戴口罩,特别强调“围巾式口罩”为不合法,若被巡逻警察发现,一律会罚款200澳元。在疫情危机和警察的严厉惩罚措施下,墨尔本越来越多的人开始在户外佩戴口罩,超市里的口罩随之被抢购一空。

澳洲人喜欢戴幽默感的口罩

帕纳罕社区,在外买酒排队也要戴口罩保持距离,否则会被罚款

华人的口罩讲究朴素、务实;本地人更喜欢戴花口罩,彩绘口罩、蕾丝花边口罩、真丝口罩,各种口罩简直五花八门;新加坡的华裔朋友则推荐网购韩国产的铜丝抗菌口罩,以求心理安慰。

在移民多元文化社区中,不少年轻人明摆着“裸口罩”,即冒着被罚的风险也不戴口罩,就如他们手臂上的纹身在张牙舞爪地叫嚣,仿佛还不知道新冠病毒的厉害。

封城百日

一切都回不到最初的样子了

疫情肆虐期间,我看到了很多曲折的故事——有朋友因为看心理医生,后因心理医生确诊,而被迫隔离;有的家庭因为抵挡不住病毒的带来的负面影响而离异;也有朋友因为父母新冠过世而遭受严重打击。

墨尔本,焦虑的房产中介在手机上核对关闭的临街商铺

从第一次封城起,再进入第二次封城,我的社交真空状态长达6个多月。有一次,因家中物资匮乏,“Costco”量贩店还对外营业,为了多囤一些卷筒纸,我和一个朋友假扮夫妇去“Costco”购物,谁知到了那里却被轰了出来——因为“第四级封锁”特别严格,每个家庭只允许有一个人去买菜,一天只能出门一次。

墨尔本拥有全澳最有特色的电影院,我住所附近就有几家口碑不错的电影院,之前一年一度的法国电影节也在附近的“黑色电影院”举行——电影院里面内饰全部装修成黑色,男女侍应一律穿黑白燕尾服,而客人可以端着香槟看艺术电影。

受疫情影响,另一家有80多年历史的老电影院——阿斯特电影院随之关门歇业,这家电影院以前曾服务于希腊移民,只放希腊电影,后来只放小众艺术电影,电影甚至用管风琴配乐。

有80年历史的阿斯特电影院

疫情期间我路过这家老电影院,看到门上贴了几张剧照,一幅剧照中的女主人对白是“I’ll see you again in 25 years.”另一幅对白是“sorry, we are closed.”毕竟是墨尔本老牌电影院,连关门也那么文艺、那么伤感,让无数影迷唏嘘不已。

第一波疫情,泰国裔小哥在自己开的小店里消毒

墨尔本封城,也带来了经济寒冬,东南区最大商业街Chapel Street一半的商铺都在歇业。

泰国裔的Sam去年年底刚开张的酒吧餐厅歇业至今,靠外卖坚强地撑着。疫情刚开始,他的店推出了快餐便当,我时不时看见Sam喷着消毒水清洁门店。第二波疫情开始,Sam店铺门口的座椅都偃旗息鼓收了起来,大门紧闭留下个小窗口改卖口罩。

我的朋友和学生们各有各的适应能力,很多人在疫情中学习新技能新学识。朋友玛科斯在家做起了美甲,艾米丽创新了清真口味的日本拉面,邻居麦琪在家点豆腐做酒酿蒸马蹄糕,菡菡学习了政府提供的免费花艺线上课程,小穆做起了咖喱,而阿根廷人丹尼自己动手做了把杆在家练习劈叉。

人在国外特别思念家乡美食,中秋月圆双节之夜,我也动手做了心心念念的家乡月饼,以解乡愁。

墨尔本,自己做的手工月饼

到10月18日,墨尔本的严格封城已经达到102天,远远超过武汉封城的76天,堪称当今世界因疫情封城时间最长的城市之一。这让曾经被誉为世界最宜居城市的墨尔本和所有的居民情何以堪?

封城虽然严酷且时长,但现在确诊病例一天一天减少,随着维州新冠确诊人数稳定下降,州长于当天宣布按照原定解封路线图的第三步,继续封城到10月26日,再进入下一阶段。

现在,原先个人活动半径从5公里限制放宽到25公里,理发店开门,餐厅开门,允许接待同一家庭的最多5名访客,图书馆再次开放但一次最多容纳20个人……于是一个家庭可以共同去公园及郊外活动,人们终于可以去理发店修剪乱糟糟的头发。

朋友圈里大家都在调侃着:墨尔本居家美食大赛到此结束,下一个节目,发型大赛,翘首以待!

墨尔本皇家植物园的黑天鹅

对于我个人而言,我比较关心墨尔本什么时候能够解封、什么时候商店可以开门、什么时候可以跨洲旅行、什么时候才能够回国访亲。

有专家说,维州目前的情况可能一直持续到年底,但有的人说在疫苗出现之前维州必须保持封锁,也有人说维州人将与病毒长期共存……最近我听说墨尔本的新冠患者已经开始出现后遗症,第三波新冠肺炎会不会卷土重来?这也是墨尔本民众比较担心的一个问题。

州长宣布放宽限令后,墨尔本民众在皇家植物园享受春日阳光

现在墨尔本正是春天,江河湖海因为人类的活动限制变得更加清澈,动物们也更欢快。

在2020年重大危机面前,渺小的我们未来仍是未知。如今在墨尔本生活还有很多不确定因素,但是在墨尔本封城的100多天时间中,有些改变永远回不到最初的样子了。