去年某天晚上,我向外甥白瑞文问起他在杭州一所职高的学习情况,他曾就读于电梯工程技术专业。中国各类职业、技术学校有3000万在校生,20岁的白瑞文曾是其中一员。

他点了一支烟,徐徐道来:“要谈过去犯的错误,你需要一支烟。”青少年吸烟虽然并不少见,但从道德和学业角度经常被视为“坏”的标志。白瑞文第一次吸烟是在职高的第一天,他的室友递给他一支烟。那年,他16岁。

“是万宝路,”他回忆道,“香港黑帮在《古惑仔》电影里就抽那个。” 白瑞文所在的小团体,成员们都以兄弟相称。后来,他们卷入了几起群架事件,用砖块袭击了校园里的高年级学生。白瑞文被停课,差点被开除。“我不愿意去回想。毕竟,这些都是错误,”他说,“在我们学校里,没有人会学好。我们年纪太轻,容易受到环境的影响。”

说到中国教育系统,许多人首先想到的是恐怖的高考和通过类军事化训练强化记忆的“高考工厂”。但是,鲜少有人关注学生生涯中更早的一次考试。16岁时,学生们参加高级中等学校招生考试(中考),这对他们今后的生活轨迹也至关重要。

中考中表现不佳的学生要么辍学,要么选择在职业或技术高中学习。学生命运的区别非常明显。当年,我通过中考进了一所普通高中,之后成为家里第一个上大学的人。我的大部分朋友不得不去职校就读,而其他人则辍学去了当地工厂工作,为世界各地组装“中国制造”的商品。他们经常被贴上“差生”的标签,最终永远也摆脱不了工薪阶层的地位。

曾经很长一段时间,我相信我和同龄人的区别都是由自身原因造成的:他们最终要为自己在精英主义体系中的糟糕表现负责,因此也要为自己的职业前途负责。但事实并非如此。受中国教育制度的系统性影响,人们不把失败归咎于他们所处的环境,而是将之内化。

一个公开的秘密

20世纪80年代初,中国开始了大规模的中等教育体制改革。悉尼大学人类学高级讲师特里·沃若诺夫(Terry Woronov)在其所著的《阶级工作:职业学校与中国城市青年》(Class Work:Vocational Schools and China’s Urban Youth)一书中指出,为了应对邓小平改革后的新劳动力市场,教育部实施了中考来培养“既不是资历过高也没有训练不足”的毕业生。国务院在1993年印发的《中国教育改革和发展纲要》中宣布,“中等职业技术学校招生和在校学生人数占高中阶段学生人数的比例,均已超过百分之五十”。2012年,教育部在其工作要点中重申,“保持高中阶段教育普职比大体相当。”

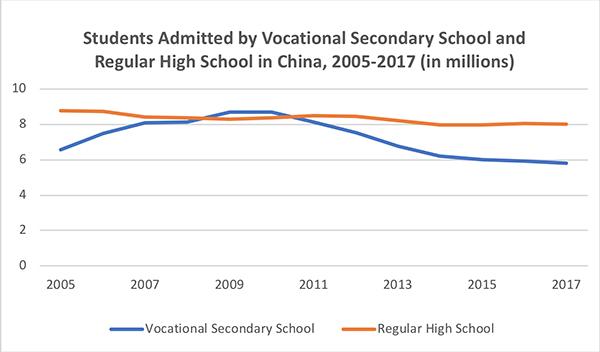

图1:2005-2017年中国职业中学和普通高中学生录取人数(以百万计),数据来源:中国教育部

尽管不同地区和年份的普通高中录取率会有所不同,但自1993年以来,这一比例在全国整体一直保持在大约50 %。换句话说,不管考生如何努力,已经预先确定得分较低的一半人只有进入职业学校的选择。

这个数字对公众来说从来都不是秘密,但是当我和中国知识分子说起它时,很少有人听说过。唯一一个意识到这个既定失败率的群体是中学校长,可他们似乎对这种失败率的重要性并不太在意。

这种集体冷漠令人不安,因为通常不理想的成绩会伴随着许多道德审判。目前,中国家庭大多仍然将学业成功与长期的经济保障联系在一起。尽管职业学校毕业生的就业率高达95%,职业教育仍然被视为失败的选择。

正如沃若诺夫在她书中指出的那样,中国的考试分数“压缩并代表社会价值……年轻人逐渐成为他们的考试分数。”人们可以像衡量成绩一样轻易地判断这些青少年的德善,中国一半的年轻人因为高中录取率而被视为“失败者”。

当教育系统将学生进行二元分类,人们忽略了其中一半学生所作的大量努力。我们并没有让机构承担责任,只是认为这些学生应该为不够努力而失去实现向上流动的机会负责。

这种文化偏见主要产生于制度层面。在《谁害怕大恶龙》(Who’s Afraid of the Big Bad Dragon)一书中,作者堪萨斯大学教育学院杰出教授赵勇认为,中国社会强调个人努力,学生相信卓越只来自他们的勤奋。当学生处于因背景、能力不同而无法公平竞争的环境中,确保个人成功的责任转移到了家庭,最后到了他们自己身上。

“不走运”的学生

十多年前,我在杭州农村参加中考,当时班上超过六成的同学去了职业学校。我19岁的表妹顾梦三年前从同一所中学毕业,情况更糟。除了少数幸运儿,她的大部分同学都去了职业学校。然而,这在农村地区非常普遍,尤其是在中国西部。

幸运儿会在周围的村庄被谈论。“一个邻村朋友和我在同一所小学和初中读书”,顾梦告诉我,“她好幸运,考上了镇上最好的普通高中,而我最后在职高里学电子商务。她说我又笨又懒,不如她聪明又勤奋。我什么也没说。但有时候我觉得她说的对,不然为什么我没考上高中呢?”

使用负面标签的后果非常明显。像顾梦这样的职校学生可能会将这些文化偏见内化,并将其与更成功的同龄人相比下的不足完全归咎于自己。之后,顾梦因扇室友耳光差点被职校开除,问题彻底爆发,她在父母恳求学校并且塞钱之后才被允许留下。她认为自己受到了学校不公平的对待,最终还是选择了退学。

进入职业学校对于年轻人来说,通常意味着首次在不受父母或者熟悉老师监督的环境下学习,不容易进步。2015年,《世界银行经济评论》中一篇题为“职业教育对发展中国家人力资本发展的影响:来自中国的证据”(The Impact of Vocational Schooling on Human Capital Development in Developing Countries: Evidence from China)的研究发现,相对于学术型高中,就读职业高中会大大降低学生的一般技能,特定技能得不到提高,并且增加辍学率,这在家庭经济条件较差的学生中尤为突出。这种情况往往会导致学生们最终对他们的教育和未来前景漠不关心。

许锡发曾经在山东一所职校读建筑工程,他告诉我,只有两成的同学真正在意学业,其余的人上课时间要么用手机聊天,要么睡觉。上课睡觉非常普遍,所以它或多或少被迫接受了。一位职校的女老师对我说:“我们老师也只是混日子。” 拿破仑关于中国是沉睡中的巨人的格言从来没有像在中国职业学校中那样真实。针对这些行为,顾梦的学校被认为是杭州一所相对较好的职业学校,学校要求学生上课时交出手机,并在教室里安装监控摄像头,以威慑上课睡觉的学生。

衢州技师学院的一名英语老师哀叹道,“我的学生没有明确的学习目标。他们沉迷于电子游戏。他们意志力薄弱、感性、无心向学。”

在职业学校,特别是在农村地区,男性青少年通常与香烟、电子游戏、兄弟帮和暴力挂钩。然而,大多数职业学校将这些视为“正常现象”。2016年,中国西南部一所职业学校爆发了一场大规模的持械群殴,据报道,100多名学生参与该事件,其中三人住院。顾梦告诉我,“在桐江(我们县上的一所地方职业学校),只要学生不违法,就不会有麻烦。”

对女学生来说,怀孕和堕胎时有发生。虽然普通高中的女生通常是优秀学生模范,得到老师照顾,但职业学校的女生缺乏学校及其家长的类似保护和指导。我以前的一名美国学生在中国西部某个欠发达城镇的一所职业学校志愿做英语老师。去年夏天我拜访她时,她哀叹她的许多女学生不知道无保护的性行为会导致怀孕。

虽然职业学校毕业生的高就业率表明这些年轻人毕业后可以找到工作,可他们经常发现自己在低端服务行业工作,并且频繁换工作。然而,职业横向流动并不等于向上流动。学生以短期的、能挣钱的逻辑寻找、更换工作,对他们长期的职业发展并无帮助。但他们这样选择的原因是:学历没有竞争力、技能与当地劳动力市场需求不匹配、身上“坏”和“懒”的标签从未褪色。

与德国广受赞誉的学徒制度不同,中国职业学校的从学校到工作的过渡机制缺乏与当地行业的密切合作。虽然从2015年起人社部、财政部曾试图推进开展“企业新型学徒制”,但企业通常不愿意在学徒制上投资太多,因为缺乏短期利益回报。

许锡发不喜欢建筑工程,所以毕业后他当起了健身教练。相比之下,白瑞文试图遵循传统路径,找与其专业对口的工作。在学校待了两年后,他被派到一家小电梯公司当学徒,月薪不到1500元。杭州的冬天非常寒冷,六个月后,他辞去了工作,永远离开了电梯行业。“我们不喜欢这个专业,但当时别无选择,”他解释道。在父亲的帮助下,他现在在一家当地的电子商务公司工作,该公司在淘宝上销售奶粉、谷物和女士内衣。

“我很努力地工作,每月挣不到3000元。我终于意识到赚钱有多难。在职业学校的时候花了父母这么多钱,我很懊悔。”我问白瑞文他将来想做什么。“我上不了大学,所以我没有办法和那些有前途、可能会给我带来机会的年轻人交朋友。如果可能的话,世界这么大,我想去看看,”他说,“但现在我只想赚钱,一步步地来。”像我外甥和表妹这样的职校学生无法控制他们的生活轨迹,他们无助地被困在与父母一样的阶层里。

中国职校教育的未来

尽管预测不尽如人意,但我相信职业教育将对中国未来发展起重要作用。正如习近平主席在2014年全国职业教育工作会议上所强调,职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径。

2013年,世界银行和国务院发展研究中心联合完成的报告《2030年的中国》表明,中国经济将从“中国制造”向“中国创新”转变,这将会创造出一批技术熟练、知识型的劳动力。2005年至2013年,国家财政拨款1.23万亿元发展职业教育,特别是中职教育这块短板中的短板。

然而,如果职业学生周围的污名依然存在,上述目标将难以实现。我们必须改变仅基于考试成绩就对学生作出“好”或“坏”的二元道德判断。

为了实现这一目标,有几方面亟需政策制定者的关注。首先,职业教育不应被视为失败的选择,社会应该对成功有更广泛的定义和理解。改变文化偏见需要从体制层面开始努力。比如,新加坡成功实施了国家职业教育项目“未来技能培训”(SkillsFuture),并在改变社会态度上颇有成效。新加坡教育部长王乙康在2015年的一次会议上强调,“如果个人能够通过学历以外的方式展示他们的优势、激情和能力,我们不应该忽视他们的兴趣和愿望。”

除了像芬兰这样通过倡导合作和公平而取得个人卓越成就的少数国家之外,大多数拥有正规教育系统的国家用各种方式对学生的教育路径进行分流。职业教育污名化的问题在亚洲乃至在英国和美国等发达国家都很常见。在消除偏见这个问题上,除了新加坡之外,我们还可以借鉴澳大利亚的相关经验。认识到终身学习的必要性以及学习机会对国民的可及性,澳大利亚自二十世纪八十年代以来建立了一套引人注目的职业教育和培训体系,成功地培养了国民的培训文化,改变了社会对职业教育和培训的态度和价值观。

其次,政府需要系统地监管和监控职业高中的质量。由于缺乏问责制,不同学校和地区的职业学生有着截然不同的教育经历。职业教育系统缺乏统一的教学大纲,教学目标并不明确,各个学校的教学质量无法进行横向比较,因此我们很难针对性地提高那些教学质量较差的职业学校。鉴于此,斯坦福大学“农村教育行动计划”( Rural Education Action Program,REAP)建议应实施职业学校认证制度,这在一定程度上可以确保财政投入最终得以转化为学生技能。

最后,最重要的是,教育系统需要鼓励不同的个人能力和志向,而不是消除个性。除了考试成绩,我们需要允许学生通过符合其个人兴趣的方式来展示自己的热情和能力,不管他们的兴趣是成为一名厨师、汽车维修师还是成为一名会计、幼师。这也需要制度的安排,以允许一些渴望进入四年制大学的职业学生回到学术成长的路径。只有当中国青年中的那百分之五十不再被贴上失败的标签并且他们的个体性发展得到鼓励时,他们才会在课堂上醒来——只有这样,中国才有机会撼动世界。

(文中人物均为化名。)