宏茂桥是上世纪70年代开始发展的市镇,目前约15万人居住在5万多个组屋单位里。第259座圆形组屋是该区的地标性建筑,高空看下来就像四叶草,从“火柴盒”式组屋外型脱颖而出。传说中的四叶草代表希望、信心、爱情和幸运,整体就是幸福的象征。

转眼间40多年前的新镇已经徐徐老矣,建屋局正着手兴建新组屋来注入活力,不久后将出现新旧交错的地貌。相信通过方言与马来语的相关词汇,更能追踪宏茂桥百多年来的变化。

宏茂桥第259座圆形组屋是该区的地标性建筑,造型像四叶草

红毛桥?红毛茄?红毛惊?九条桥?

宏茂桥的英文名为Ang Mo Kio,1873年的地图则出现Amokiah,也就是“红毛惊”,中文老地名如红毛桥、红毛茄(番茄)、九条桥等同样多姿多彩。这些地名都必须用福建话念出来才有神韵,譬如“桥”和“茄”同音,“桥”和“惊”则为谐音,可见此地的英文名转译自方言。

关于“红毛惊”的由来,国家美术馆所展示的版画《Interrupted Road Surveying in Singapore》可看出端倪。话说新加坡开埠十多年后,建筑师哥里门率领一群印度劳工,在汤申路一带测量土地时,冷不防一头猛虎从树丛中窜出来,哥里门大惊失色,老虎也落荒而逃。在那个砍伐森林,人虎争地盘的年代,“红毛惊”可能是指哥里门遇虎这段情节。

至于“红毛桥”,关系到哥里门之后的土地测量师汤申。他在汤申路与宏茂桥一道交界处兴建一座桥,由于是“红毛人”兴建的,华人称为红毛桥。“红毛茄”应该是红毛桥的误写。“红毛”是19世纪华人给予洋人的贬义性称呼,殖民地官员竟欣然接受,红毛桥就这样用了一个世纪。二战前,汤申路上段到罗弄泉的加冷河上,有九座大大小小的桥梁。原来承包商铺设大水管,把贝雅士蓄水池的池水引进加冷河时,架起九座桥梁,民间索性把该地区称为九条桥。

关于“红毛惊”的由来,国家美术馆所展示的版画《Interrupted Road Surveying in Singapore》可看出端倪(摄于新加坡国家美术馆)

甘蜜园、橡胶园到组屋区

1855年的《新加坡自由报》报道,分布在本岛的75个甘蜜种植区中,共种植1200多万棵甘蜜树与160万棵胡椒树。宏茂桥的甘蜜与胡椒树超过100万棵,接近此水平的,只有格兰芝河畔的巫许港和实里达河流域的汫水港。

虽然甘蜜园占据新加坡半壁江山,但含金量不高。当时新加坡的总出口额为1600万元,甘蜜胡椒不及2%,但足以使一些商人(如甘蜜大王佘有进家族)富甲一方。

20世纪初,橡胶树取代甘蜜成为经济作物,宏茂桥跟着转型,漫山遍野都是橡胶树。

1970年政府援引征用土地法令,铲泥机轰隆隆地驶入民宅园丘。建屋局认为红毛桥不雅,以宏茂桥这个新译名来塑造全新的正面形象,亦不失保留该地区原名的色彩,可谓神来之笔。

宏茂桥1道的九条桥壁画,叶耀宗绘制

从前的村落

宏茂桥的地貌变迁,根据1975年街道图绘制

今天的宏茂桥细分为几个区,包括宏茂桥、杨厝港、静山、哥本巴鲁、崇文、宏茂奎,这些都是从前的老地方。至于消失的地名有树柅脚、水涵路、六巡村、无线电路,以及靠近甘榜罗弄万国的十巡村等,可见20世纪的宏茂桥已经发展成为鼎盛的华人村庄。

哥本巴鲁(Kebun Baru 新花园)是宏茂桥最早兴建的组屋地段。甘榜哥本巴鲁的原址靠近实龙岗花园,拆除时将地名迁移到宏茂桥4道,让居民重续前缘。这里的宏茂桥西市镇公园的遛鸟俱乐部乃爱鸟人士的天堂,欣赏鸟儿清脆的歌声之余,亦结交志同道合之士。乡村的孩子或多或少都曾自己动手,用树胶圈和树丫做弹弓射鸟,或许这就是“小鸟天堂”让老居民流连忘返的原因。

现在的崇文区过去又称“励农村”与“礼弄芭”。“励农”和“礼弄”都是马来语lelong的音译词,原意是拍卖的意思。战前那一带的园主将胶园低价“礼弄”给他人,因此得名。

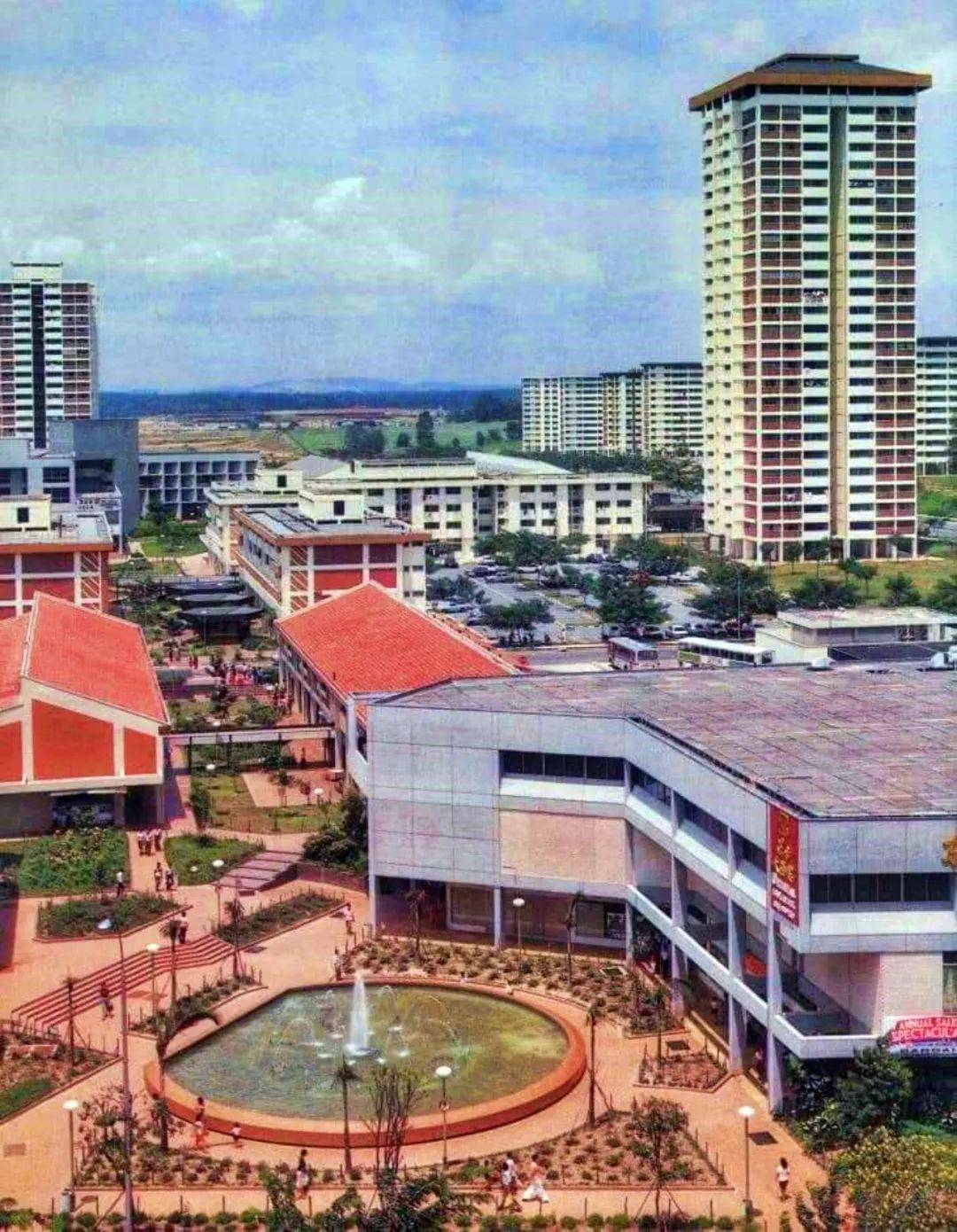

上世纪80年代初的宏茂桥镇中心,圆形喷水池是当时新镇的标志(图片来源:互联网)

英军留下来的宏茂奎军营(Amoy Quee Camp)坐落在消失的红毛鬼村约一公里外。宏茂奎原意为“红毛鬼”,据说跟藐视牲畜生命的“红毛兵”有关。上世纪50年代,实龙岗花园发展为英军住宅,军人前往军营时抄近路,将车子驶入红毛鬼村,撞死居民的家禽。村民怒气难消,将这些红毛兵称为鬼,红毛鬼村就这样出名了。

从罗弄泉到汤申路上段的宏茂桥1道长约五公里,消失的树柅脚原址靠近汤申路上段,“树柅”就是福建话的橡胶。水涵路则在罗弄泉那头。福建话的水涵指的是将麦里芝蓄水池的池水输送到罗弄泉的大水管。

六巡村位于杨厝港路十条石的第14乡道,是来自福建南安翔云镇的卓姓村民最集中的地方,这里也住着同样来自翔云的梁姓和王姓,以及来自南安英都的洪姓人士,大家都是南安人。先民从中国农村带过来的宗乡聚居观念随着六巡村被拆除而消失了。

“六巡”名称的由来富有传奇性,其一是村里有家规模庞大的“陆顺”货运公司,因此定名。另一说法是有位办事认真的警察常在村子走动,村民爱戴这位“三划”警察,把他左右袖章上的三划加起来升级为“六巡”。

有村落的地方就有庙宇,今天宏茂桥的香火仍然旺盛,从前的乡村庙宇组成宏茂桥联合宫和六巡三合庙。也有些乡间小庙走出去,譬如“青山内”的顺兴古庙、龙山庙和七寨庙,联合附近甘榜山亭的七寨庙成立玄夫仙庙,在实龙岗北1道落户。联合宫可说是新加坡的特色,基于宗教土地的地契只有30年,乡村古庙若要办下去,只好集资来共存共荣。

宏茂桥西市镇公园的遛鸟俱乐部

“青山”变“静山”

宏茂桥发展前,现宏茂桥第3道和第5道之间有条约三公里长的青山路,从汤申路上段蜿蜒至实龙岗花园,干旱的日子尘土飞扬,雨天则变成烂泥潭。青山路两旁的山坡就是胶林和椰园。比鹌鹑蛋大些的橡胶树种子耐磨耐热,可以当子弹打鸟,也可以烫人取乐,这就是胶园孩子的童年了。

青山的村落偏僻深入,因此村民惯用“青山内”这个方言词。青山内的居民主要是福建人和潮州人,村子里挖井、修路和造桥三大社群功德都是村民亲力亲为。当泥泞路惨不忍睹时,村民便主动分工修筑;木桥被山洪冲毁,村民自动购买材料,合力建造洋灰桥。桥基受到山洪侵蚀后,也是自己动手抢修的。

“青山”变成“静山”有一段励志的插曲。1945年,“公立青山学校”诞生了,不过好景不长,50年代初发展实龙岗花园,学校受到影响。陈六使的三哥陈文确捐献青山内胶园的一块地,亲自监督学校的设计。为了激励孩子们力争上游,他建议在青字旁加个争。有了新校名“公立静山学校”后,青山这个地区从此变为静山。由于新校址在两公里外,学生上学时在乡间路上来回行走一个小时颇为平常。发展宏茂桥新镇的时候,静山学校留在原址,不过跟许多辅助学校一样成为政府小学。

六巡三合庙是从前的宏茂桥乡村庙宇组成的联合庙

甘榜在新加坡史上占据一席之地

林高在静山村长大,对于在地的景物人情都有细腻的记忆。譬如60年代装置路灯后,村民再也不用摸黑走夜路了;没有自来水的日子,水井干涸了,年幼小妹、少壮妇女、缠足老妪齐集在公共水喉提水;村子里酬神演戏、男婚女嫁、治丧抬棺都是众人的大事。这一切“不是契约,就是乡村精神嘛”!如今青山内已经销声匿迹了,“那种简单的日子,已经过去了。”

“故乡”已经不存在了,可曾有“回乡”的向往?林高更在意的,不是“故乡”的实体,而是心灵的意义:“简单里有可贵的价值,倘若把它的缺憾充实了,补足了,那简单就是天长地久的幸福。”

林高眼中,多元是新加坡文化的特点,不过我们必须下苦功,将自己的文化与情感内化,才可能把多元的精髓发扬光大。新加坡的问题在于对文化的扎根,情感的守护都缺乏深刻的领悟,只是“意思意思”,因此难以彰显传统甘榜精神的现代性。乡村被淘汰是无可避免的,问题是甘榜精神和人伦关系也被淘汰了。实际上,情感是文化的门槛,跨越门槛的当儿,必须知道什么该扔掉,什么必须保留,因为失去的不可能重来。

林高(站立者左一)的同学们到静山村参观,在他种植的甘蔗前留影,摄于1967年(图片来源:林高)

新加坡人心中都有一所母校

除了静山学校,宏茂桥还有友益、发明、启明、中华、励华、陶蒙、竞新、培华、新正等乡间学堂。现代宏茂桥曾经有一所历史悠久,搬迁到该处落户的大侨小学(取义“大埔华侨”)。经历过两轮整合后,大侨曾经吸收过崇文的学生,后来并入静山小学,成为消失的华校。

大侨于1936年在小坡民多律(Minto Road)创校,三年后搬迁到林大头巴刹一带(后港五条石)。日战结束后,学校于巴耶里峇葱茅园复办。80年代初由政府接管,位于宏茂桥第54街的校舍正式启用。

杨欣怡是宏茂桥大侨小学的校友,离校多年后,对母校的一草一木依然历历在目:

“1997年,父母为我和双胞胎弟弟在位于住家附近的大侨小学报名读小一,旧校舍的建筑与装潢依旧留在我心中。小时候的我胃口特别好,每次休息时间,一定会点上我最爱吃的鱼圆面和炒米粉。若有剩余的零用钱,就会兴致勃勃地跑去学校书店购买贴纸和有国旗标签的橡皮擦来收集。2000年大侨和崇文小学合并,新校舍坐落在旧校舍旁,设施完善,环境宽敞又清新,校服从白衫青裙变成黄与蓝的搭配。我和双胞胎弟弟受到老师的宠爱,处处得到提拔,参与很多活动如演讲和拼字比赛,丰富了我们的学校生活。我在大侨小学里的时光是快乐且无忧无虑的。因为在小学打好了基础,让我在以后的学习路程里勇于追求向上,不论对工作或生活中不同领域都充满信心。为此,我永远感激大侨小学。”

大侨和崇文两所小学合并时,两校的同学们在新校园露营,摄于2001年(图片来源:杨欣怡)

人的童年记忆里少不了故乡,少不了母校,家园与启蒙教育是孩子成长的港湾。不论路再弯,时光再遥远,都难以磨灭烙印心坎的痕迹,维系着人生的意义。这是我走访宏茂桥,年长的林高和年轻的杨欣怡所给予我的心灵触动。

参考文献:

【1】宏茂桥地名趣谈,《联合晚报》1987年8月11日。

【2】林高,《记得》,八方文化创作室,2017。

【3】林高口述记忆,2020年6月10日。

【4】六巡三合庙龙狮团二十年特刊。

【5】莫美颜,《你住宏茂桥,可知名称怎么来?》,《联合早报》1989年4月8日。

【6】欧倩慧,《ang mo kio是番茄?还是红毛桥?》,《我报》2011年9月7日。

【7】《杨厝港区甘榜青山村民与政府合作抢修一崩坏桥基》,《南洋商报》1958年10月6日。

【8】杨欣怡口述记忆,2020年7月7日。

【9】卓源利,“青山内外尽胶园,宏茂桥里话当年”—青山内的前世今生,https://www.facebook.com/groups/265763383605892/?post_id=999680316880858 accessed 25 June 2020.

【10】卓源利,“宗亲云集成大姓,南来聚居似家村”—卓姓聚居的杨厝港六巡村,https://www.facebook.com/groups/265763383605892/?post_id=1218631388319082 accessed 25 June 2020.

【11】Housing and Development Board, https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/history/hdb-townsyour-home/ang-mo-kio accessed 12 June 2020.

【12】Municipal committee, Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 17 May 1855.

(作者为英国皇家造船师学会会士、自由文史工作者)