据新加坡统计局于2010年所作的人口普查,新加坡华族人口中,以福建人居多,约占40.04%;潮州人次之,约占20.12%;之后是广东,约占14.62%。这三大族群已占华族人口的四分之三。

而且,福建人是最早一批下南洋来到新加坡发展的华人,历史悠久,文化繁盛。

因此,新加坡到处都有福建人刻下的印记,甚至有不少这样的说法:

新加坡,就是福建人的“地盘”!

01. 新加坡随处可见的“福建味”

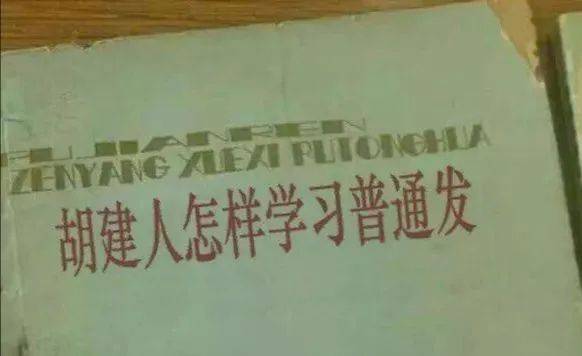

在新加坡,最直观的“福建味”就是新加坡华语中有大量受闽南语改造的部分。

华语在中国叫普通话,是汉民族的共同语。福建闽南话是汉语的一个方言。新加坡闽南话是福建闽南话的一个分支。

而新加坡闽南话是新加坡华人中使用人数最多的一个方言。新加坡闽南话跟福建闽南话一样,和华语在语音、词汇方面都有比较大的差异,在语法方面也有一些差别。

闽南籍华人习惯用自己的母语闽南话思维和说话。

因此,当说起与自己母语差别较大的华语时,一碰上困难,比如有些事物或概念,只懂得闽南话该用什么词语或怎么说,而不懂得华语该用哪个词语或哪种表达法,就容易把自己母语的说法套上去。

这就是新加坡华语受到福建话影响而演变的原因。

这种影响,使新加坡华语带有明显的闽南话特点。

福建人一般念不准四个翘舌音声母及其所管的字,有人也发不好f声母。也常把闽南话入声的短促调值带进华语来。

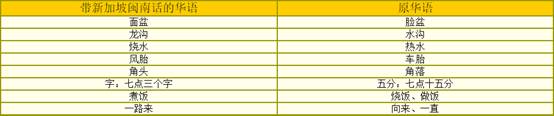

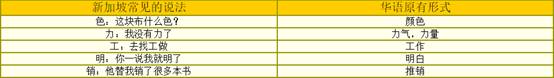

比如,今天的新加坡华语就带有很多来自闽南语的独特说法:

还有在很多情况中,原有华语的一个实义语言被取消,只保留另一个与新加坡闽南话相同的语素。

比如“做工作”变成了“做工”,没有“力气”了,没成“没力”等等。

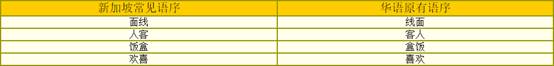

还有一个很常见的现象就是新加坡福建人用闽南话的词序来取代华语原有的词序,而这些也已经成为新加坡华语中通用的讲法。

比如“线面”变成了“面线”。

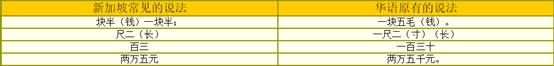

最后就是闽南人说话习惯省略量词,所以你在新加坡基本上听不到量词,这可能会让刚来新加坡的华人感到不习惯,但这就是福建话的影响之一。

不盘点一下还不知道,原来新加坡华语这么多说法都来自于福建话,的确是影响深远。

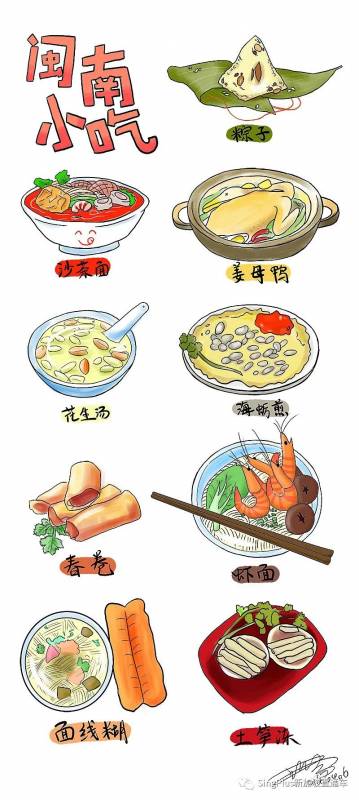

除此之外,福建味当然也深深烙印在新加坡的饮食文化中。

在小吃中心点菜时,老板最后都会习惯问一句:“吃吗?”这时可别头上三条线,心想买食物来不是吃还能干嘛!

其实他的意思是在问你:“要在这里吃还是外带?”而他们也通常不会说外带,而是说成“包”或“打包”。

另外当你在吃东西时,有时会有人走过来问你:“要水吗?”、“烧还是冷?”这表示:“要不要喝饮料?”、“要喝热的还是冷的?”

在具体点饮料的时候,最地道的说法也都是英文和福建话的结合。

•Kopi Gao “Gao”就是闽南语“厚”的发音,表示要浓一点的咖啡。

•Kopi Po “Po”就是闽南语“薄”的发音,表示要淡一点的咖啡

•Kopi Peng “Peng”就是闽南语“冰”的发音,表示要冰咖啡。

•Kopi Siew Dai “Siew Dai”就是闽南语“少甜”的发音,表示咖啡少糖。

•Kopi Gah Dai “Gah Dai”就是闽南语“加甜”的发音,表示咖啡多糖。

就连我们最常吃的炒米粉、面线、福建面、五香、扣肉包原来也都是福建的特色小吃。

所以说,“福建味”在我们新加坡的生活中可谓无处不在。

02. 海上贸易“福建帮”

大部分福建人在来到狮城之前,在祖籍地福建所从事的,就是海上贸易等方面的工作。

他们来到狮城讨生活后,落户于新加坡河一带。19世纪的新加坡贸易行众多,主要是通过水路进行货运和买卖。

这群“自家人”一聚集,再次燃烧起贸易之魂。

当时水上贸易这个行业,可说是随便丢一颗小石子,就能打中一名福建人。

在其中,福建人更是垄断了海上石油贸易这个行当。

其中的代表性人物,就是 “新加坡石油教父”林恩强。

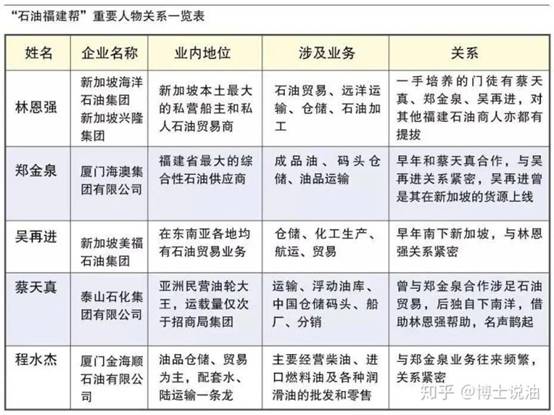

在2010年《能源》杂志上,一篇名为《揭密“石油福建帮”》的文章,第一次揭露了这个隐秘而富有的群体,并提到了林恩强:

“如果将福建石油商人比成一个依附在石油资源上的庞大帮派的话,那么林恩强的名字便是教父的化身。

他的地位就如同美国电影《教父》中的维托·唐·柯里昂,话语权威,受人敬仰。

林恩强是“福建石油帮”是第一代主局者,后来也被尊称为“福建石油帮教父”。

而随着林恩强逐渐走向半退休状态,“福建石油帮”的第二代人物开始展露头角,他们分别是海澳集团的郑金泉、新加坡美福石油的吴再进、泰山石化的蔡天真,无一不是林恩强一手栽培的石油门徒。

早年,“福建石油帮”第二代人物身上大都有着林恩强的影子:出身贫寒、文化程度低、草根逆袭、石油发家……

但如今,他们的境遇却各不相同。

南下新加坡,和林恩强关系紧密的吴再进,在过去的数十年间鲜有消息出传出。

而美福石油,据传也只是靠着堪忧的油品和低廉的价格,成为新加坡人茶余饭后的谈资。

另外,从事石油贸易发家,和郑金泉关系紧密,并在林恩强加持下成为新加坡最大的私营船王的泰山石化创始人蔡天真。

1996年前,蔡天真做生意一直是“有赚有亏”,他事业的转折点就是在新加坡遇见了林恩强。

据传,“老蔡当初在新加坡没钱的时候找林恩强借钱,没船的时候就找林恩强借船,林恩强从来没有拒绝过他。”

在林恩强的加持下,蔡天真的生意越做越大。

2002年,泰山石化借壳上市,2005年,他以26亿元身家成为福布斯中国能源富豪榜首富。

曾喊出要打造“中国第一油帮”的蔡天真,鼎盛时期的能力有多强呢?

曾和他有过业务往来的石油人士说过:每年国际市场约有一亿五千万吨石油运进中国,其中90%左右均需途经马六甲海峡,而蔡天真在其中占据的运输份额每年就高达2000万至3000万吨。

在福建和新加坡之间,有一条意味着财富、名声的“黑金”贸易洋流。

而靠这条洋流中发家致富的人中,蔡天真、吴再进、郑金泉的境遇早都不尽相同,如今,一代“石油教父”林恩强也陷入了前所未有的危机。

但是,这些福建人都曾在新加坡叱咤风云一时,打造了新加坡海洋贸易历史上浓墨重彩的“福建帮”。

即使老一辈传奇人物退出历史舞台,“福建帮”对于新加坡海上石油贸易的控制力也不会减弱。

后生可畏,最注重乡土连结的福建人注定是一股打不散的力量。

03. 这些地方是福建人的“据点”

福建人为什么能在新加坡具有这么大的影响力,那是因为近代新加坡的发展和兴起,与福建有着深厚的历史渊源。

当时福建社群的主要领导成员,大都是从马六甲移居新加坡的漳州和泉州籍商人。

他们主要生活在厦门街、直落亚逸街和新加坡河等区域,也是福建人的据点。

福建社群人数众多,财力雄踞各社群之上,凭借著这两项优势,得以长期领导新加坡华人社会,并在以恒山亭、天福宫为中心的侨团机构领导下,为早期新加坡的建设与发展作出了巨大贡献。

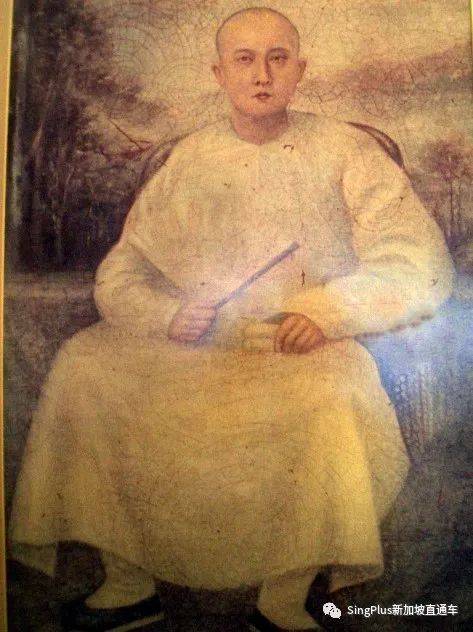

薛佛记,字文舟,是新加坡福建社群的开山鼻祖,1793年生于马六甲,祖籍漳州漳浦。1819年新加坡开埠后,薛佛记从马六甲到新加坡经商。

当时大量华人涌入新加坡,福建籍人口激增。

为满足旅新乡侨的丧葬祭奠所需,1828年,薛佛记带头捐款,在石叻路兴建恒山亭,作为新加坡漳、泉籍人士的坟地。

后来逐渐成为旅新华人集合和议事的场所,是当时福建社群的总机构,实际上也是当时新加坡华人社会的最高领导机构。

恒山亭正厅中央的神龛供奉福德正神,俗称大伯公,左边是城隍爷公,右侧供奉注生娘娘。

亭内正殿上有薛佛记1828年题的“福弥春秋”横匾。后来他还扩建恒山亭,成立恒山亭管理委员会,制定管理条规,开启了华族庙宇管理的先河。

除了恒山亭,还有很多我们现在耳熟能详的新加坡标志性建筑是福建人所建造。

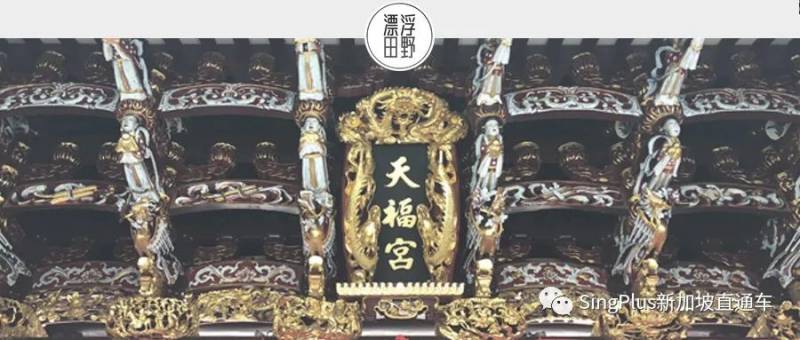

1839年,福建人始在漳泉籍移民聚居的直落亚逸街建设新的庙宇天福宫,历时3年落成。福建社群总机构的会所也由恒山亭迁到了天福宫。

天福宫规模宏大,宫殿巍峨壮观,建庙用的花岗石柱、木祭台等建筑材料都是从福建运来的,就连庙里供奉的妈祖神像也是1840年从祖国请来的。

当时还举行过一次热烈的迎神赛会,花费6000多元。

天福宫是一座具有闽南建筑风格的宫庙,奉祀的主神为福建民间信仰中的海神——“天上圣母”妈祖,因此天福宫又称妈祖宫。

妈祖信仰本来只是地方性信仰,随着福建人的航海活动进而发展成为东南沿海地区共同的海神信仰,海船上逐渐地普遍供奉妈祖神像,以祈求航行平安顺利。

现在,妈祖信仰已经成为新加坡华人的共同信仰,南来北归做海上贸易的华人都会到宫内祭拜,南来者感谢妈祖保佑,北归者祈求海不扬波。

在市政建设方面,1850年陈金声捐资建造横跨新加坡河的大桥,铺设大世界游艺场前面的大路,后分别被命名为金声桥、金声路。

陈金声对新加坡社会的最大贡献是改善居民供水问题。1857年,他捐款13000元,敦促当局兴建自来水库,由麦里芝引水至新加坡市区。

为纪念他的功绩,当局在伊丽莎白女皇道上建造了一座陈金声纪念喷泉。喷水池的底部用英文刻写:

“此喷水池为市政当局所建,以纪念陈金声先生献款捐助新加坡自来水工程。”

所以我们可以看到,新加坡处处都带着福建人留下的印记,福建人生活的画卷也组成了新加坡的一幅幅图鉴。

而来到新加坡谋生的福建人也融入了新加坡这片土地,两者交融出了独一无二的新加坡华人文化。

新加坡不止是老一辈福建人的“地盘”,更是所有新加坡华人的家园。

资料来源:

1. 新国志:福建话

2. 早报:新加坡方言族群菜肴之一:福建菜

3. 华语桥:新加坡闽南话与华语

4. 新华网:19世纪新加坡的“新福建人”

5. 早报:福建习俗

6. 新加坡闽南话英语借词的音系分析