在新加坡各类人口统计中,你可能经常会看到这种字眼:FDW除外。

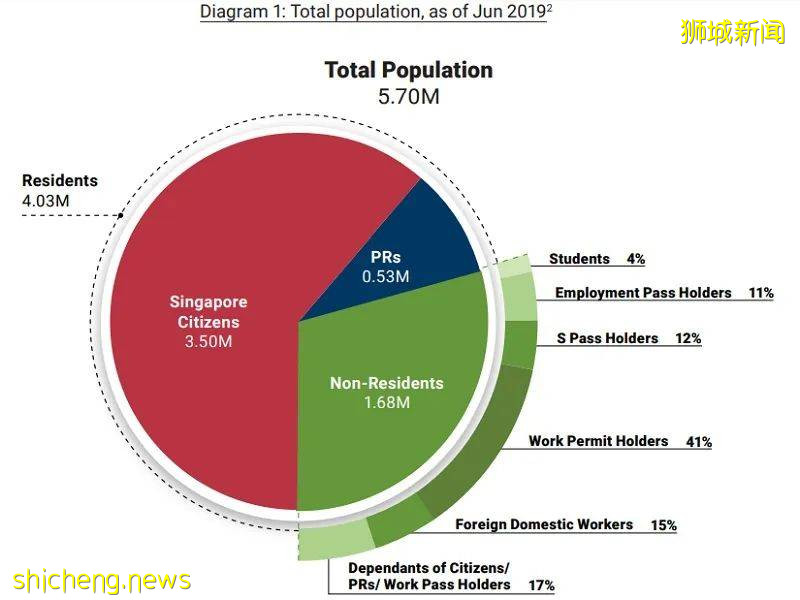

根据2019年9月新加坡《2019年人口简报》数据,截至2019年6月,新加坡总人口570万。其中,新加坡公民(SC)人口为350万,永久居民(PR)有53万人,其余168万都是非居民人口。

数据来源:新加坡总理公署

被列为非居民人口的168万人,分布如下:

外籍学生(4%)= 6万7200人

EP持有者(11%)= 18万4800人

SP持有者(12%)= 20万1600人

WP持有者(41%)= 68万8800人

FDW(15%)= 25万2000人

本地公民、永久居民和外籍人士家属(17%)= 28万5600人

除WP准证持有者和家属准证持有者各占41%和17%之外,非居民人口中排行第三的群体就是FDW。

FDW(Foreign domestic worker)在新加坡指的就是女佣群体,占据新加坡外来人口15%的比例,总数达到25万2000人。

在新加坡,几乎每5户家庭中就有1户雇佣女佣。

Experian发布的数据显示:2018年,女佣的存在为新加坡做出了近9亿美元的经济贡献,约占新加坡全年GDP的2.5%。

尽管在人数和经济贡献上都占据了不小的比例,但是女佣于新加坡而言,依旧是“无处安放”。

01. 从“妈姐”到女佣

在新加坡,女佣这个角色其实有历史的演变。

在1930到1970年代,有些富裕家庭聘请女佣在家料理家务和看顾孩子。在非常富裕的家庭里,每个孩子会由一个专属的女佣照顾。那时的女佣,大多来自中国广东顺德和东莞,标准打扮是白褂黑裤、留着长辫子,称为“妈姐”。

由顺德区妇女联合会编著的《顺德自梳女》,其中有个段落“风行东南亚的保姆品牌——顺德妈姐”,是这样写的:

“随着国际丝价的下滑,顺德缎丝业在上世纪中期也逐渐走下坡。一直从事操丝业的自梳女们结伴远行,飘洋过海来到南洋各国,走进大户人家中充当佣人。这些豆荔年华的女孩子,不仅敏慧勤快,且奉行独身,很快就成为南洋保姆市场上的热门。在20世纪30年代南洋各大城市的市场,人们每天早上都会看到这些身穿白衣黑裤,脚踏木屐,手持菜篮的女孩子来到市场 问价买菜……”

当时聘请妈姐的不光是华人家庭。赫纳・辛哈夫人 (Mrs Hena Sinha)是新加坡家庭计划协会的前会长,她也曾聘请妈姐照顾自己刚出生的宝宝。

“妈姐”甚至成为一种文化现象。新加坡本地文化研究员李国梁著有《广东妈姐 (Majie from Guangdong): 顺风下南洋 德行传人间》一书,追溯妈姐南下打拼、生活习俗及如何终老,勾勒妈姐群体的精神面貌。

新加坡“国父”李光耀家里也曾经有一位来自广东顺德的“妈姐”欧阳焕燕,今年已经99岁,曾在李光耀家里打了40年工,不仅见证了李光耀的政治人生,也陪伴了李家三名子女的成长,和李家结下了深厚感情。

欧阳焕燕与李家三个孩子合影

1986年欧阳焕燕回国后,没有再来过新加坡,但李家对她一直甚是挂念,会给她寄李家的老照片,李显龙总理还托新加坡领馆的人给她送过燕窝。

2015年,欧阳焕燕在老家得知李光耀逝世的消息,非常难过,舍不得老主人离去。她回忆说,李家一家人待她很好,李光耀没有架子,三个孩子都很听话,是很难得的一段缘分。还“希望大少、二少身体健康,不要太伤心”。

随着1960年代新加坡的独立及快速发展,很多新加坡女性出去工作,新加坡的双薪家庭越来越多,家中的老人和孩子无人照顾,对女佣的需求也越来越大。

再加上到了1970年代末,从中国南来妈姐的数量随着年华老去,逐渐减少。于是,更多菲律宾和印度尼西亚的女佣涌入新加坡。

新加坡政府也随之在1970年代末出台了计划,允许邻国的女性来新加坡家庭做工,主要包括菲律宾、印尼和泰国等,这就是现在新加坡女佣的起源和雏形。

新加坡女佣的数量从开始时的只有5000人左右,到现在已经有25万人。其数量上是井喷式的增长,来源也从中国广东地区转向邻国的菲律宾和缅甸等地。

近年来,新加坡社会老龄化形势愈发严峻。65岁以上的人口比例接近13%,而且由于出生率持续低迷,近年来,一名老人对应的工作公民已从2004年的7.6人下降到5.2人。这意味着目前新加坡仅有不到6名工作公民负责供养一名老人,而且供养的老人还在增多。

出于对老年人和小孩的照顾,未来几年,新加坡的女佣只会多,不会少。

根据总理公署之前发布的预计,到了2030年,新加坡女佣人数预计将攀升至30万人。

02. 是“世仇”还是“家人”?

“在帮佣的生活中,她们与主人家一道携手走过几十年的悲喜欢戚,成为彼此生活中不可或缺的部分,因而她们获得一个令人尊敬的称谓:妈姐。这是介乎干妈与远房大姐之间的尊称。”

《顺德自梳女》中的这段描述和欧阳焕燕的例子大致反映了早期新加坡,在女佣还是“妈姐”居多时期的地位。

这时的女佣一般会被主人当作家庭的一员,很受尊重。很多家庭把孩子交给女佣照顾,并让女佣严加管教,女佣的角色甚至像孩子的另一个父母。

和以前受全家尊重的妈姐相比,现在新加坡女佣的待遇不说有着天壤之别,却也是差了一大截。这么多年,新加坡的雇主和女佣之间,更是上演了一幕幕的“爱恨情仇”。

对很多女佣而言,尽管住在雇主家里,但很少有雇主会把她们当作自己家庭的一员。很多雇主会在家里安装摄像头,监控女佣的一举一动;有些雇主对待女佣非常严厉,说话也很刻薄,还限制女佣的自由,包括没收手机、不让外出等等;更有甚者,甚至虐待女佣……

2016年,新加坡一对夫妇夫妇聘请女佣后,便在家里安装监控“监工”,一旦发现女佣“手脚不利索”就会对她进行各种残酷惩罚。

2016年8月到10月期间,女佣饱受虐待,体重从50公斤直降到38公斤。

女雇主曾两次让女佣自己将烫水倒在左肩,还恐吓她,如果再不听话就会报警,举报自残,并且会让女佣因此坐牢。期间,女佣哀求是否可以淋右肩遭拒绝。烫伤后,雇主还拒绝带她就医,并用银针痛扎水泡。

生气时,雇主便会扯住女佣头发,让她不停磕头撞地板。由于用力过猛,女佣大把头发掉落。她的额头和眼睛,也被撞击或用手机敲打到充满淤血。

更加残忍的是,因为不满女佣擦地工作速度,女雇主竟然命令她把带有狗毛的抹地水一口口喝下,使得女佣连续几天严重呕吐腹泻。

……

这样的日子,持续了很久。

2016年10月13日,男雇主怀疑她故意扔掉家中手机,便暴力殴打其额头。女佣去雇主美容院进行打扫时,店员看到她身体消瘦,还有多处淤青,极为担心,第二天好心报警,警方随即介入调查。

2019年1月18日,这对施虐雇主被定罪。法官认为女雇主涉及蓄意伤人与使用有毒物质伤人,男雇主涉及蓄意伤人,虐佣罪名成立。2月11日,法院对他们下达判决结果,这对夫妇会入狱3年并罚款7500新币。

其实,虐佣事件在新加坡屡见不鲜。

新加坡《联合早报》向该国国家法院取得的数据显示,2011年有14起伤害女佣的案件被提控;2012年18起;2013年和2014年各23起;2015年增至26起。虐佣案件包括蓄意伤害、持武器伤害和严重伤害三类,当中蓄意伤害最为普遍。

雇主与女佣关系紧张的原因,有的是因为雇主不仁,也有的是因为女佣不义。

一名30岁印度尼西亚女佣,自2017年就在受害雇主家工作,照料雇主一家六口的日常起居和饮食。2018年8月,她不知从哪里听来的偏方,相信只要雇主吃下掺入自己经血、口水、尿液的食物和水,雇主就不会因为她工作做不好而责骂她。

于是,雇主一家就浑然不知地多次食用这些加了“料”的食物…… 不仅如此,这名女佣还利用雇主对自己的信任,多次偷窃雇主的钱财,总数1万7千多新币。

关于找女佣,新加坡流转很广的一句话是:确认一个女佣好不好,等用半年再说。

因为很多时候,女佣一开始都表现比较好,等到半年之后,真性情才表现出来。

阿梅(化名)一开始跟朋友们显摆家里的菲佣肯学听话的时候,有多开心,现在就有多烦心。她家里新雇佣的这个20多岁的女佣,做家务很麻利,可以照顾家里的老人。因为之前的雇主是华人,也能煮一些中国菜。阿梅简直像是捡到了宝一样。

好景不长,女佣在一次回国探亲之后,就再也联系不上了。不仅如此,还总有不明人士找上阿梅。她报警处理后才弄明白,这个在家里做事很伶俐的女佣,在外面混的也很有一手,带着几个女佣一起借高利贷还赌博,最终拍拍屁股走人,留下一大堆烂摊子。

知名歌手巫启贤的家人也因为家中女佣借高利贷后跑路而饱受放贷者骚扰和恐吓。

很多新加坡雇主都会感叹:在新加坡想找一个女佣很简单,想找一个“好”女佣却是难上加难。

除了这种“不死不休”的“世仇”关系,还有很多新加坡雇主和女佣之间也可以像家人一般相处。

2019年11月5日早上,住在宏茂桥6道附近的女佣像往常一样用婴儿推著自己2岁的小主人出门遛弯,一辆黑色轿车却突然冲了过来。

当推著婴儿车的女佣反应过来黑色轿车即将撞到自己和孩子的时候,她已经完全来不及躲闪。

但是就在那千钧一发之际,女佣迅速将婴儿车推开,2岁的小主人一点伤都没有受,女佣自己却被轧到车底。她在昏迷的状况下被送医院抢救,但是最终抢救无效身亡。

事发之后,有人被女佣舍己救人的精神感动了,在路旁摆放了蜡烛以及水果、食物以祭奠她。

雇主与女佣之间,有这样“轰轰烈烈的爱”,也有“平平淡淡的情”。

小琳(化名)家女佣和她的家人们,一起生活了十几年,照顾她的两个孩子长大,相互之间的感情,已经不单纯只是雇佣关系。

女佣很疼两个孩子,他们之间相处的时间比小琳这个女强人和孩子们相处的时间还多。有时候,小琳想要改变孩子们的想法和习惯,还需要女佣帮忙配合敲边鼓。

女佣的儿子娶妻,为了感谢女佣为自己家庭做的贡献,小琳也随了一份礼金。前两年,女佣不做了回国,小琳给她包了很多礼物。之后,孩子们还偶尔和他们的安娣视频,今年学生假期,全家人还专门去看望安娣。

这世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。所以说,是敌是友,是“世仇”还是“家人”,一要看雇主和女佣双方的品质,二要看相处之道。

03. “我们的生活如同现代奴隶”

和雇主之间的纠葛暂且不论,女佣在新加坡更多时候处于弱势地位。她们背井离乡,来到新加坡,只是为了生活得更好一些,赚更多的钱,有很多还要贴补家用。

而到了新加坡,她们要被女佣中介收取高昂的中介费;被置于女佣中心任雇主拣择;受雇后还有可能面对雇主的刁难……有的女佣,认为自己被当做“现代奴隶”一般对待:

“我们的生活如同现代奴隶,因为我们的法律权益不被认可,待遇差过其他劳工。”

新加坡客工组织情义之家(HOME)与香港反人口走私组织Liberty Shared合作,于2019年1月15日发布了一份报告,揭露在新加坡的女佣面对三大问题:过度劳动、言语羞辱和薪资纠纷。

根据国际劳工组织定义,若以任何惩罚相威胁,强迫任何人从事违反其意愿的一切劳动或服务且不能随意离职,即是强迫劳动,其中包括限制劳工行动‘克扣工资、恐吓和心理压迫等等。

雇主为女佣申请工作准证,有责任确保女佣遵守准证条例,包括婚姻限制、强制医疗检查并确保女佣不涉及任何非法活动,雇主还得缴交五千元的保证金。

报告指出,正因为这些条例,反而鼓励雇主严厉地监控女佣的生活起居,有者甚至面对暴力、禁食、被辱骂和过度劳动的威胁。

仅2018年一年时间里,HOME就接到900起来自外籍女佣的申诉,其中处理最多的投诉是雇主扣留工资和工时过长。

在本地工作十年的Indah,被雇主克扣超过四万元工资,也不被允许使用手机,几乎七年没和家人联系。

另一女佣Ella每日工作17小时,每月只有一日休假,即使向雇主申诉手痛,仍被迫每日用手清洗雇主一家的衣物,还遭受言语霸凌。

Rosa则每日工作19小时无休,她不满工作环境要求转换,却被雇主威胁甚至禁止他离开家门。Rosa试图爬窗户逃走结果摔断腿。但是住院期间还要上手铐。警员甚至没告知他雇主是否又被调查,还对她企图自杀的行为发出严厉警告。

……

新加坡法律规定,女佣必须住在雇主家里,这也使得女佣的实际工作时间等难以计量,正当权益容易受到侵害。

2017年6月12日下午,一位年仅25岁的缅甸女佣辛玛乌(Zin Mar Oo)坐在公寓19楼窗外40分钟后跳楼自杀。

死者逝世的消息传开后,一名自称是死者好友的女网民,在Facebook上放了三张照片,包括死者照及她生前留下的日记本。

日记内容显示,死者很爱自己的外婆,所以才选择来新工作,赚钱养她,让她生活无忧。死者在日记中写道,已很努力工作让女雇主满意,不过并不成功,来新后的生活十分辛苦,甚至抑郁。

一张死者生前留下的求助字条也被上传到了网络,上面列出了她的三餐时间,时间十分不固定,有时候甚至没得吃午餐,只能吃两片面包和水。

最终让死者彻底崩溃的则是她的母亲在家乡不幸逝世,她却不获准回家奔丧,从而绝望跳楼。

雇主对女佣的不合理管控与要求最终让这名年轻的女佣付出了生命的代价。

来到新加坡工作的女佣中,也有不少受到了“黑中介”的诓骗。

五倍高薪的承诺促使纳比拉(Nabila)离开在印尼的家人,前往新加坡做一名女佣。可她未曾料到的是,工作了八个月才能拿到属于自己的钱。而前八个月的报酬都被带她到新加坡的中介收去了。

每天早上5点开始,一天工作17个小时,雇主”非常苛刻”,晚餐还要吃剩饭,她说自己已经绝望:

“当我意识到这么长时间都没有报酬时,我绝望了,”

纳比拉说道,她的月薪为560新币:

”我来新加坡,是因为我要挣钱给我的两个孩子上学。我需要每一分钱。”

国际劳工组织称,不应向任何女佣收取中介费用。然而在新加坡,女佣中介收费并不违法,新加坡政府对当地中介机构能够收取的服务费用设置了最高限额,即工人两个月的薪水。

但是依然有很多中介阳奉阴违。新加坡有几百家女佣中介,由于彼此间商业上的激烈竞争,使得业者把招聘,运输,培训和安插的费用从雇主身上转到女佣头上。为了付清这些费用,许多女佣甚至要无薪工作4到10个月。

而一些中介在面对女佣受雇主迫害的事件里并没有提供任何协助,还对换雇主的女佣收取费用使得他们深陷债务之中。有的女佣跑去借高利贷,结果更是陷入困境,甚至还会连累雇主。

除了中介和雇主在经济上的肆意盘剥,身体上的劳累与挨打,新加坡外籍女佣还面临着精神上的伤害与羞辱。

2018年,新加坡网购平台Carousell 上有人出售印度尼西亚女佣,她们有的被贴上“新到货”标签,已找到雇主的被列为“已售”。

把女佣当成商品一样售卖,这无疑是在践踏女佣的人权!

女佣雇佣工会(Maid agency Nation Employment)的主席 Gary Chin曾在接受采访的时候说,不让女佣使用公寓的游泳池在新加坡已经快要成为一种社会常态。

这难道不是赤裸裸的歧视?

在新加坡,女佣的基本生育权甚至不被承认,她们每六个月就要进行孕检,一旦被发现怀疑,就要被遣返。

”难道要女佣们都禁欲吗?他们不仅是剥削女佣,也是在剥削妇女的权益。“

更别提那些几乎日日都在上演的雇主的言语霸凌。

除此之外,还有很多很多问题,比如非法童工。

据卡达半岛电视台2017年8月8日报道,非政府组织工作人员表示,新加坡境内一直有低龄缅甸女孩当女佣的现象,有些人年龄甚至只有15岁。尽管这在新加坡和缅甸都是非法的,这种状况却一直存在。

在新加坡有报告显示,有越来越多来自缅甸的女性向非政府组织寻求帮助,其中有些是青少年。但根据新加坡法律,外籍女佣必须年满23岁。

更令人感到难过的是,被曝光的事件不过是“冰山一角”,相信还有更多女佣因为担心遭遣送回国,不敢举报无良雇主。女佣为了来新加坡工作一般都得支付数千元中介费,若在还清费用前就被遣返,她们回国后会被当地中介骚扰。

容得下近600万人口的新加坡,却“无处安放”这些女佣。

04. 谁来保障女佣的权益? 2020年,新冠疫情在新加坡传播开来,共有17名女佣确诊,多数是被雇主传染。 由于“断路器”期间待在家的人变多,需要煮饭的分量和频率也增加,清洁工作也越来越多,一些女佣申诉因工作量变多休息时间减少了;一些女佣则说,休息日留在家工作,却没有得到任何补偿。 根据外籍女佣援助与技能培训协会(Foreign Domestic Worker Association for Social Support and Training,简称FAST)提供的数据,在3-4月,女佣离家出走的案例增加了一倍多,从3月的13例增至4月的29例。 HOME组织一个多月来,接获的女佣求助电话也增加25%。 在此期间,雇主对女佣的“监督”变本加厉;女佣不准外出汇钱,被拖欠薪水或减薪成了家常便饭;担心女佣带病毒回家,休假外出后被雇主禁止入屋;工作量增加却不敢吭声…… 种种问题依然层出不穷。 新加坡大法官梅达顺曾针对一起蓄意伤害女佣的案件发表判词时指出应对虐佣雇主施以更严厉的惩罚。

“女佣往往无法为自己发声,她们只能把自己交托在雇主手中,所以法律应介入,给予她们保护免遭雇主虐待。”

新加坡近些年来也确实在不断完善相关法律以保障女佣的合法权益。例如增设假期,针对女佣虐待个案,设置新的量刑框架,正视女佣们面对的精神痛苦等。

2013年,新加坡承认女佣每周需有至少一日周休,或得到相应薪资补偿。

女佣每月有四天的法定假日,这四天雇主不能以任何缘由扣除工资。如果经过女佣本人同意,雇主可以与其约定,每月减少多少天休假,而女佣在休息日加班,雇主需要额外支付工资,按照月工资/26的标准给予补贴。

为了确保女佣在雇主家不会受到非人的待遇,第一次聘请女佣的雇主,需要通过一项雇主培训测试,以确定雇主有无暴力倾向等。

如果准雇主没通过测试,是请不到女佣来家里工作的,这无形中就提醒了雇主,要和女佣维持合法的雇佣关系。

2018年8月,新加坡人力部修改雇佣代理执照条款,从9月起,中介在引进外籍女佣时必须验证女佣所申报的资料包括年龄,以确保女佣符合前来新加坡工作的条件。

中介需要给人力部提供女佣的安置地址,需要告知雇主他们的相关法律责任,同时需要和雇主签订一份满足要求的服务协议,并且需要协助雇主和女佣之间签订一份安全协议,言明女佣工作中所需要注意的安全问题。

新加坡政府禁止雇主保管女佣的薪水以及任何钱财。如果有违例,罚款最高10000新币,或12个月监禁,或两者兼施。

……

遗憾的是,现有的法律框架对于辅助这些女佣的措施依然乏善可陈。雇主的一些严苛待遇仍不足以使警方以刑事追究指控。诸如工时过长、言语霸凌、伙食不足、生活条件恶劣、被监视和监禁,身份证件被克扣等等,也不常引来人力部或警方的追究和惩戒。

对此,HOME组织在2019年发布的报告中呼吁新加坡修法规范以符合国家劳动标准:

应修订《2014年预防人口贩运法》,确保完全遵守联合国《有关预防、禁止和惩治贩运人口的议定书》

确立家庭女佣可自由转换雇主的权益,明确规定雇主和雇员相互应遵守的合理离职通知期

改革、并废除保证金条件

废除中介聘雇费用,免除低收入外籍客工客工,刚来工作就承担债务

和女佣出口国跨境合作,规范和强制执行符合国际劳工基准的雇佣和工作条件。

废除网络推荐频道,因一些雇主会对客工留下未经证实的反馈,影响客工未来就业

保障客工、女佣的自由行动权利、强制雇主有单有据银行转账客工薪资、对霸凌女佣的雇主严厉惩戒。

不可否认,大多数女佣对新加坡家庭做出了很大的贡献。

许多家庭依赖女佣照顾病患者、年长者、孩童、宠物以及处理繁琐家务等。

尽管不免有“恶毒”女佣兴风作浪,但大部分女佣还是兢兢业业、任劳任怨地做好自己的本职工作。

这个隐藏在无数个家庭背后的默默无闻的群体,也是新加坡发展的重要力量。

希望来到新加坡的每一位女佣都可以得到善待与保护。

也希望新加坡这片土地上能给他们一个立足之地和立命之所,让他们不再被伤害,不再被歧视,不再“无处安放”,而是作为这个社会的一分子,得到应有的尊重与爱护。

⊙文章版权归“SingPlus新加坡直通车”所有,转载请联系后台。

资料来源:

1. 翁燕萍,《我们这样长大》,新加坡儿童会,2012

2. 李国梁 LEE KOK LEONG,《广东妈姐 (Majie from Guangdong): 顺风下南洋 德行传人间》,2020

3. 新加坡红蚂蚁,《疫情期间与雇主朝夕相对关系紧张 女佣逃跑个案过去两个月翻倍》

4. 北雁,《情义之家新报告:外籍女佣仍面对强迫劳动问题》

-END-