新加坡首次出现脚踏车,约在19世纪60年代。它出现后,本地华人如何给它命名?在各个历史时期,它的名称一直丰富多彩地在演变。

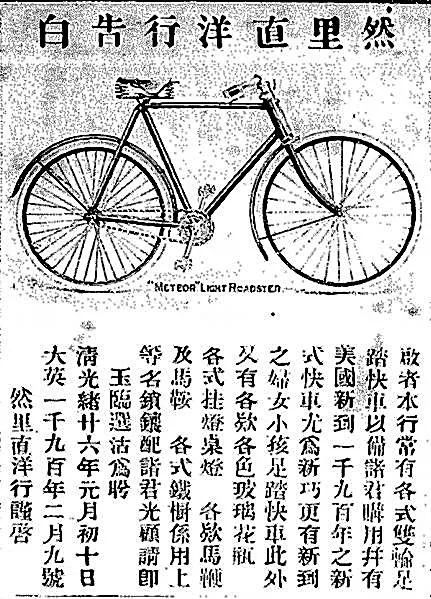

1892年《叻报》三轮脚踏快车广告。

语言的发展涉及多个方面,特别是词语的发展,更是活跃。新加坡华语(这里指的是华族使用的语言,而不是今天定义的与“汉语”对等的“华语”),特别是一些词语的产生,都与华族先辈在南洋的生活和繁衍生息的历史传统息息相关。它成为联系我们文化的载体,一方面让我们能继承先辈的文化传统;另一方面也将我们的文化传递给下一代,是真正属于我们的社会语言遗产。

新加坡地处中西交通要道,又是英国在远东的重要贸易埠头,让新加坡成为东西文化交流的一个前沿地带。随着工业革命的成功,英国一跃而成为世界第一的工业强国,新发明和新产品的不断出现,造成空前的物质繁荣。英国的殖民统治,也给这里带来新的事物和新的生活方式。

新加坡华社在初遇这些新生事物时,产生怎样的认知和如何称呼它们,这些称呼又如何形成新词语的创造和发展?这里想通过这些新词语在本地产生的共时考察,以及对它历时演变的动态追溯,与中国“汉语”中这些词语的产生与演变,作一个比较和对照,从它们之间的互动,找出“新加坡华语”和“汉语”两者的关系和相互的影响。

这里我想用“脚踏车”在新加坡各个不同时期出现的称呼,作为一个考察的重点。

《现代汉语词典》认定“自行车”才是标准词语,“脚踏车”和“单车”被列为“方言词”。

我们先撇开“脚踏车”是不是“方言”的界定,回头去看看“脚踏车”这新发明什么时候传入本地,我们又如何和它产生互动和给它命名,以及它在各个历史时期丰富多彩名称的出现和演变。

1860年代出现新加坡

溯源脚踏车的发明,应该首推法国人的贡献。虽然最初的发明很简单,只是在一块木板上,首尾各架一个轮,中间安上马鞍让人骑坐,两脚蹬地推动前进,人们称呼它为“花哨马”(dandy horse)。

不过,由车链拉动的脚踏车却是英国人创造出来的。脚踏车最初出现时,形式简单,使用也不方便。它能发展到今天变成轻便美观的交通工具,英国人居功至伟,这也让英国成为当年脚踏车制造业的先进国。

脚踏车首次出现在新加坡约在19世纪60年代,它当初的出现,也像在英国一样,被当作一种消闲的户外体育用具,而不是交通工具,且价格不菲,只有养优处尊的英国人才买得起。当年这种脚踏车还不是我们今天所见的那样,而是前轮较大、后轮较小的形状,被称为“two-wheel velocipede”(双轮快足)。

翻阅当年新加坡的英文报章《每日时报》(Daily Times),就能找到一则读者投书,声诉一些脚踏车骑士,在马路急速行驶时,经常会惊吓到马车的马,造成意外事故。

另外,也能在当年的英文报章上,看到一小则出卖二手脚踏车的小广告,说明“相当新”(barely new),价格介于65至100元之间。这个价格对比当年的物价水平,是相当高的数目。从这些英文报章零星的报道,可见脚踏车在当时还只是白人小众的玩意儿。

1890年代开始普遍

1892年11月26日《叻报》脚踏快车广告。内文提到“足踏自行快车”。

脚踏车大量在新加坡流行,大约是在1890年前后。这时候的脚踏车,已经具备今天所见的形态,被称为“safety bicycle”(安全脚踏车)。

1891年新加坡英文报章《新加坡自由报》(The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser)在一篇题为《脚车骑行在新加坡》(Cycling in Singapore)报道中这么说:数月来,脚踏车在新加坡非常普遍。原因是,第一、全岛有非常好以及平坦的公路;第二、国际上已经出现安全型的脚踏车。你会惊奇地发现,最近这种工具大量进口,以及普遍的被各个阶层的人使用。

从这篇报道我们知道,脚踏车作为“旧时王谢堂前燕”,已经“飞入寻常百姓家”。脚踏车不再是白人独宠的消闲体育工具,而转变成各民族普通百姓赖以谋生的日常交通工具。

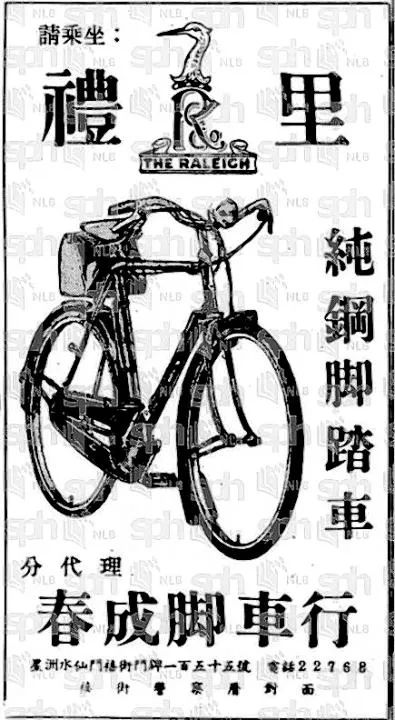

当年新加坡进口的脚踏车,主要以英国货为主,其中销量最大、口碑最好的是英国制造的“礼里”牌(Raleigh,中国称为“兰令”)脚踏车,它的商标有一个凤头,也被称为“凤头牌”脚踏车,直到今天仍旧是脚踏车的著名品牌。

当年脚踏车的进口代理商主要是洋行,如实得力公司(Straits Cycle Agency)代理“礼里”牌脚踏车,其他还有然里直公司(John Little & Co.)、来里亚兀礼付公司(Riley Hargreaves & Co.)等。

1890年代的“脚踏快车”

新加坡华社与脚踏车的初遇是在1860年代,当时华人怎么称呼这个新奇的工具,很遗憾地没留下一丁点文献记录,我们无法凭空想象。

二三十年后的1890年代,迎来脚踏车在新加坡出现的普及热潮。幸好这时新加坡华社已经有了自己的华文报章,也就是1881年创刊的《叻报》,才得以留下宝贵的文献记录。从当年《叻报》的广告中,我们可以看到脚踏车当年被称为“脚踏快车”。

当年我们南洋华族先辈已经能够根据新工具的外观、使用的功能和操作的方式,给它取个符合华人口语习惯和认知的名称,而不是采用方便的音译法,称它为“拜西卡”(bicycle),或者是“瓦锣西皮特”(velocipede)。“脚踏快车”易懂,一听就知道是靠脚力踏动驱行的车;后者难明,而且拗口。

根据《叻报》的广告,我们知道当年的脚踏车有两轮或三轮两种型式,我们分别在“脚踏快车”前加上“双轮”或“三轮”的量词来称呼它们。“三轮脚踏快车”在疾行转弯时,容易发生翻车意外,因此逐渐淡出而不再流行。

1910年代的“脚踏车”

1900年2月10日《叻报》足踏快车广告。

1910年代新加坡脚踏车的代理商增加,脚踏车进口的来源国也呈多元化,从原先的英国,发展到美国、法国、德国等国家。

从这时期的报章广告中,我们看到脚踏车的价格进一步下降,大约介于55元到90元之间,造成销路激增。脚踏车这时也因应使用者的不同需求,分别生产不同功能的款式:比如专供妇女和儿童使用,中间不加横杆的脚踏车;专供竞技赛车者使用的体育消闲脚踏车;以及作为日常交通工具的普通脚踏车。

从《叻报》的广告用语我们知道,这时(1910年)脚踏车已经被称为“足踏快车”。由“脚踏快车”这个比较民间口语化的名称,过渡到比较书面语的“足踏快车”,相信是报馆文人的改造。

从稍后1912年的报章广告,我们看到“脚踏车”这个名称开始出现。“脚踏车”这个沿用至今的词语,显然是脱胎于“脚踏快车”,它从“四音节词”转变成“三音节词”,是语言发展的趋势。

专供竞技赛车用途的消闲脚踏车,并未出现在华文报章的广告上,只出现在英文报章的广告上,它被称为“racer”或“roadster”,主要原因是因为价格较高,也不符合当年华人的消费习惯,因此我们也看不到华人给它命名。

“脚车”与“自由足踏车”

1950年11月29日《南洋商报》一家脚车行的脚踏车广告。

与此同时,华文报章的广告开始出现“脚车”这个称呼。“脚车”这词语明显是从“脚踏车”简约化演变而成。

汉语是采用“骑”这个动词来表达使用脚踏车这个动作,新加坡华语则是采用“踏”作为动词来表达。因此在说到“骑脚踏车”时,则说“踏脚踏车”,言者觉得拗口,听者也感觉不顺耳,很自然地就会选择用“踏脚车”来表达。如此一来,不但顺口也简单明了。在日常口语对话中,“脚车”这个简约化的词语于焉产生。

与“脚车”出现的时间差不多同时,报章上我们还看到“自由足踏车”的用法。“自由足踏车”相较于其他同时期的脚踏车的称呼,书面语味道较浓,应该也是报馆文人在“足踏车”这个词语的基础上改造而成。前面加上修饰语“自由”是为了表达它不是外力驱动的,与同时期开始引进,用机器驱动的第一代“摩打脚车”(摩托单车,英语“motorcycle”)有所分别。

新加坡华社在初遇脚踏车时,给它的称呼不一而足,呈现一种百花齐放的势态,不过细分起来可以看出两条脉络:

一是出自民间口语,如“脚踏快车”“脚踏车”“脚车”;

二是出自文人改造,如“足踏快车”“自由足踏车”。

“脚踏车”和“脚车”使用率高

进入20世纪二三十年代,新加坡脚踏车的使用进入繁盛期,根据报章资料市面上脚踏车数量已经超过一万辆。由于数量剧增,造成不少交通事故,因此新加坡市议会提议立法发牌照,向脚踏车拥有者每年征税一元,以便实施管控。

进入脚踏车的繁盛期,新加坡华社在与脚踏车的频密接触下,又会擦出什么样的火花?我们尝试从1920至1935年的华文报章的新闻和广告来做一番考察。

新加坡这个时期主要的华文报章是《南洋商报》和《星洲日报》,我主要是借助这两大华文报的资料来作讨论。

首先我们发现,前期产生的词语中,“脚踏车”和“脚车”逐渐站稳脚步,成为两大报章使用频率最高的字眼。其他比如“脚踏快车”、“足踏快车”以及“自由足踏车”逐渐被淘汰,在报纸上再也看不到。

“自由车”与“自转车”

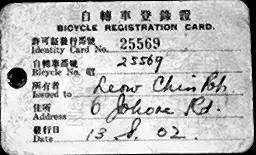

日占时期的自转车登记证。

在“脚踏车”和“脚车”各领风骚的局面下,我们也看到一些新词语冒出头来。在1921年的报纸上,“自由车”这个词语开始在新闻报道中出现,不过使用频率不高。

“自由车”这个新词明显是来自于“自由足踏车”的演化,在1925年倡议组织的新加坡脚踏车商会,采用的正式华文名称是“新加坡自由车商公会”(Singapore Bicycle Dealers Association)。当年这个公会拥有100多个商家会员,大部分是属于分销商的华商。让我不解的是这些华商舍弃较流行的“脚踏车”这个用语,而是采用较少用的词语“自由车”,或许他们觉得“自由车”比之“脚踏车”来得文雅吧。

1924年《南洋商报》报道日本脚踏车选手来新加坡参赛的新闻时,首次看到“自转车”这个名称出现。

“自转车”显然直接从日本词语“自転车”移植而来,在报纸上出现的频率不高。不过,在1942至1945年日占时期,在官方主导下才比较通行,尤其在官方文件上。

“单车”与“铁马”

1925年我们看到相继几个新词出现:“自行车”“脚踏单车”和“单车”。

“自行车”这个词语,虽然之前曾出现在明末士人王征的《远西奇器图说要最》这部书中,不过它是另有所指,而且这部书流行不广,“自行车”这个词当时也鲜为人知。我想它再次的出现,纯属偶合。“自行车”的出现,日源外来词“自转车”就被取而代之。

“单车”今天通行在粤、港地区。我们知道,在英语里汽车被称为双轮迹车(double-track vehicle),脚踏车和摩托单车则被称为单轮迹车(single-track vehicle)。

“单车”也许是“单轮迹车”的简称。摩托单车面市后,为了有别于“摩托单车”,遂出现““脚踏单车”的用词。“脚踏单车”在使用中缩减音节而成“单车”,并在后来稳固成为专指“脚踏车”的新词。

1935年,我们在报章的文艺作品中首次看到用“铁马”来指称脚踏车。“铁马”不是新词语,它出自于古代的成语“金戈铁马”,原来是比喻战争,或者形容战士持枪驰马的雄姿。爱掉书袋的文人借用它来形容“骑脚车”,旧词赋予新义,也甚为妥切。“铁马”文艺腔浓,只能存活在文学创作或莘莘学子的作文上,并没有成为民间日常用语。

“脚踏车”和“脚车”脱颖而出

脚踏车在新加坡出现,经过100多年与华社的亲密接触,在各个历史时期出现各种不同的名称,五花八门,有些只是昙花一现,有些经历时间的考验,最后沉淀为新加坡固定的华语词语。

二战后的新加坡华社,“脚踏车”和“脚车”并用,无论作为书面语出现在华文报章上,或者作为口语出现在民间交流上,这两个词语都得到广泛认同和使用。

新加坡华社主要是由闽粤地区华人移民组成,闽粤文化成为新加坡华族文化构成的主要社会基础。“脚踏车”和“脚车”最终能脱颖而出,并不是偶然的,首先它必须符合当地华族社会的口语习惯;其次它必须由繁化简容易上口,才能广为大家接受。

“自行车”在新中国成立后,被钦定为汉语的标准词语。它虽然挟其官方地位,依然不能在新加坡华社站稳脚跟,其主要原因就是词语与社会生活的关系密切,以及因地域使用习惯不同,而产生挥之不去的历史情感。

脚踏车在中国

脚踏车在华语的原乡中国,又是经历一个怎么样的被认识、被命名的历程?

根据文献资料,中国人与脚踏车的初遇发生在清末,1865年清朝总理衙门派斌樁及同文馆学生张德彝等前往西方诸国访问。

在他返国后所写的《乘槎笔记》中,描述他在巴黎街头看到新奇器械,不过只说明其外观和特点,并没给它命名。反观随行的张德彝,在其所著的《航海述奇》中这么说:

见游人有骑两轮自行车者,西名威娄希北达。

“威娄希北达”显然是英文velocipede的音译。从这段叙述来判断,其所说的两轮自行车,也不是在为它命名,而是描绘脚踏车的外观和运作的功能。

自此之后,虽然一些有关脚踏车的不同名称零星出现在文献上,比如“自行车”(1870年《中国教会新报》);“脚踏车”“双轮踏车”(1876年《格物汇编》);“自转车”(1917年《清稗略钞》)等。不过,这些脚踏车词语的出现,主要在于介绍国外的新器具,而不是说明脚踏车在中国使用的实况。

有关脚踏车在中国出现的报道,则是登载在《点石斋画报》(1884-1898)上,以图配文的方式,在一则题为《赛脚踏车》的报道这么描述:

脚踏车,一代步之器也……前年海上尚不多见,至近年来始盛行之。

从这则报道得知,脚踏车在上海流行始于1880年代,从画面来看,使用者还是以洋人为主。另一则脚踏车的报道则迟至1910年代才出现在《图画日报》(1909-1910)上,从画面上看骑车者清一色是沪上的名媛。可见即使贵为十里洋场的上海的当年,脚踏车还没进入“寻常百姓家”,成为普罗大众日常使用的交通工具。

从1880年至新中国成立,上海的报章杂志多数采用“脚踏车”,在当年著名的《良友》画报和《美术生活》等杂志上,经常会看到有关脚踏车竞赛的图文报道。“自行车”则多数出现在北京的报章杂志上,或者是北方文人的作品中。

因地域不同各自精彩

脚踏车被引进新加坡和中国的历史,存在着孰先孰后的问题。脚踏车在两地的各种名称的出现和变化,也因此存在着两条途径,而不是单方向一方输出一方接受的过程。由此而衍生的新词语的产生和发展,因地域的不同也各有各的精彩。

上面罗列两地在不同时间出现脚踏车不同的指称,很好地说明这点。在词语发展的两条途径上,作为区域华语的新加坡华语词汇,有些是从汉语原乡的直接输入;有些则是本地因社会生活的不同而产生。

两地因地域的不同、社会生活的差异,形成两地词语之间的碰撞和互动,其中有交集,也有变异。要进一步分析它们之间的主从关系,或者在两地词语演变中各自的比重,到底是汉语原乡给予的影响较大,还是新加坡以区域华语的身份反哺的成分较多?一时也难以下结论,这有待文献资料的进一步发掘来决定。

文/图:林恩和

一只爱生活、文艺范的小鱼尾狮

带你了解新加坡原汁原味的风土人情

领略小岛深处那些鲜为人知的文化魅力~

新加坡《联合早报》旗下产品