新加坡自1979年推广华语运动开展之后,40多年来,一般家长多不与年轻一代说方言,这也意味着1980年代以后出生的本地华人,几乎不会听方言,更别说讲方言。

但是,这些年来不乏方言的爱护者,以各种方式努力留住方言的黄昏,例如:吴英俊编著潮语辞书,陈垂良主讲或主持方言活动,并教方言。

吴英俊(左)与他编著的《潮州口语集释》及《呾呾潮州话》。陈垂良(右)于2006年出版海南歌谣吟唱CD。

1979年推广华语运动开展之后,电台方言节目停止,仅保留方言新闻播报,播报时间从15分钟减到少于五分钟的新闻简报,听众接触方言的机会少之又少。40多年来,一般家庭大多不与年轻一代说方言,方言可说一步步走向没落,这意味着1980年代以后出生的本地华人,几乎不会听方言,更别说讲方言。

但是这些年来,华社由始至今,一直不乏方言的爱护者,默默地以各种方式努力留住方言的黄昏,例如以一己之力默默耕耘,编著潮语辞书的吴英俊,以及多年来热衷于主讲或主持方言活动或方言教学的陈垂良。

吴英俊:编著潮语辞书

在本地潮州人的圈子里,由吴英俊编著的《潮州口语集释》及《呾呾潮州话》这两本有关潮州方言的辞书颇受关注,被公认为在学习潮州话上具有实用价值,更获得肯定。

就如为本书写序的学者庄钦永博士说,《潮州口语集释》“大概可以代表20世纪新加坡潮语的使用概况。难能可贵的,除了以中文解说意思外,编者还充分利用他的双语能力,在每个词条下,附以英语解说,这是一般潮语辞书缺少的。这些解说对有心学习潮语的年轻人,或潮语研究学者均有很大的帮助。”

原为马来文教师

81岁的吴英俊接受《联合早报》访问时谦称:“《潮州口语集释》并非专业著作,是我退休后对母语,也就是潮州话特别感兴趣,于是想做点事情。编这本书纯粹是个人感情因素和个人的喜爱,希望能在新加坡这个多元种族社会,为保存和传承潮州方言尽点力,也使更多潮州人后代能讲潮州话。”

祖籍广东潮安彩塘的吴英俊,为本地第四代移民,在2000年退休后回乡寻根,感触良多,回来后更使到他萌生搜集潮州口语的念头,并且说做就做,一做就做了十几年。

吴英俊对语文不但感兴趣,而且也很有天赋,他在退休前为马来文教师,那是他年轻时在兴趣驱使下,以业余时间学习马来语,由于表现特出,经老师推荐,得以进入当时的新加坡师资训练学院,受训成为马来文教师,为当时全班唯一的华人学生。师资训练学院毕业后至退休,吴英俊40多年来一直在学校教马来文,并在担任教职期间,考获英国伦敦大学马来语研究文学士学位。

厚达400余页的《潮州口语集释》如其书名,编收的词条以“潮州口语”为主,吴英俊说:“决定搜集潮州口语后,过去十几年来,我去到哪里都想着潮州话,和朋友聊天的时候想,看潮州戏的时候也想,一听到或想起某些还没收集进笔记的潮州口语,会随手记录下来,就这样一点一点积少成多。”

潮语的“外语借词”

《潮州口语集释》目前有两个版本,第一版出版于2017年,吴英俊说:“我开始到处搜集潮州口语后,发觉资料越收越多,心里有种说不出的喜悦和满足感,于是一年一年持续做下来,后来在朋友们的鼓励下,决定编成辞书。”

吴英俊在《潮州口语集释》出版两年后出版该书“新编”版。他说,出版第一版时,完全以自己的一股傻劲,自己打字、排版和校对,一点一滴累积起来,终于出版成书。但第一版问世后,吴英俊陆续得到许多读者的回馈,于是决定重新排版,同时又从中收集更多词汇,因此新版《潮州口语集释》比第一版的词汇多了许多,已收7000余词条,包括日常用语、物品、食物名称。同时,除了普通的潮州口语,还有一些常用的俗语、谚语、歇后语和外语借词等。

吴英俊说,新加坡语言环境特别,潮语因此受闽南语、粵语,甚至英语、马来语等的影响,而由于新加坡潮州话吸收各语言的词语,逐渐形成与中国潮汕潮语有些不同的本地潮语。吴英俊因此特地搜集这些“外来语”,在书中特别附有“外语借词”200余个。正如庄钦永所说:“这些‘外语借词’对以后学者研究新加坡潮州语的历史变迁,将是非常有用的素材。”

《潮州口语集释》所谓的“外语借词”,来自英语或马来语的不少,例如“沙寅”意指“签名”,来自英语sign;“莎嫣”有“可惜”“疼爱”两个意思,来自马来语sayang;“舒甲”是“爱上”“喜欢”的意思,来自马来语suka;又如“哇央”是“做秀”之意,源自马来语wayang。另外,生活中常用到的“㗝呸”来自马来语kopi,指咖啡;“㗝呸哥送”为不加糖的咖啡,马来语则是kopi kosong;有趣的如“㗝呸镭”,为kopi+镭合成,也即“贿赂钱”。许多潮州话里的“外语借词”,例如“波冬惹兰”原来是“抢夺先机”的意思,来自马来语potong jalan。

吴英俊说,《潮州口语集释》的词条是以“潮州话拼音”排列,为方便读者了解,书后还附有潮州话拼音和汉语拼音的异同及八声调的练习。所谓“潮州话拼音”是根据“汉语拼音方案”衍生出来的一套实用又易上手的注音方法,学术界在记录潮语工作时都使用它。潮州话拼音方案是中国广东省教育部门于1960年公布的广东拼音方案之一,以汕头市的潮州话语音为基础,以拉丁字母拼写语音,声调以上标数字显示。

提供讲潮语资料

2018年首发的《呾呾潮州话》(讲讲潮州话)是吴英俊编成的第二本潮州辞书,也是一本老少都适宜的学习潮州话的工具书,书中的60篇课文收集千余条简单实用的字和词,也有几首读来有趣、顺口的童谣,很显然,吴英俊希望将本书编成一本传承潮州话的辞书。

吴英俊说:“《呾呾潮州话》可说是《潮州口语集释》姐妹篇,书里千多个常用词或字是从《潮州口语集释》中精选出来的,它也是潮语日常会话集,而且学后可以立刻在潮州人的社交场合中派上用场。编这本书是希望能给一些略懂潮州话的人提供一些讲潮州话的资料,书中的注音也和《潮州口语集释》一样,是采用潮州话拼音方案。”

为《呾呾潮州话》写序的吴俊刚说:“近年来,好些年轻潮人爱上潮剧,要欣赏潮剧,自然得学好潮语,有些潮人团体主办的潮语课和潮语班也应运而生。但市面上却找不到学讲潮州话的书籍。《呾呾潮州话》确实填补这个空缺。这本书的优点除了所选语句非常实用,就是用上潮州话拼音和中英文释义,阅读非常方便,人手一册,无师也可自通,是要学讲或掌握潮州话的人的一大学习良伴。”

陈垂良:方言多面手

1959年10岁时从海南岛来到新加坡的陈垂良,是个方言多面手,除了母语海南话之外,还精通其他方言,例如潮州话、福建话和广东话。

由于对语言与方言特别偏爱,陈垂良在人生的不同阶段,因为不同生活环境,一直努力学习各种方言,中学时从华文老师曾鹏鲲那里学会标准华语,之后通过加入丽的呼声华语话剧研究组,学习标准华语,国民服役期间学英语和潮洲话,在港务局工作期间学听各国口音的英语,在吊秤公司任职时,则学讲福建话。1979至1989年在牛车水人民剧场工作的10年间,又学会广东话。

藤鞭和硬币的故事

访谈正式开始前,陈垂良和记者说了个与方言有关的“一根藤鞭和六个硬币”的故事:多年前的某一天,他在《联合早报》读到一则征聘广告,内容大意是聘请潮州话老师,教孩子潮州话、唐诗和三字经等。陈垂良看了广告后非常兴奋,但想到自己是海南人,要教潮州人讲潮州话,难免有点犹豫。按着广告上的电话号码接通电话后,陈垂良先声明自己并非潮州人,而是海南人。对方与他以潮州话沟通后,十分满意他这个海南人的潮州话,于是约他上门面谈。

约谈的是一家健身器材制造商的老板娘张女士,古稀之龄,只讲潮语和英语,一心要子孙学潮语,陈垂良的六个学生都是张女士的内外孙儿、孙女,年龄介于四到12岁,都就读名校。为了让孙儿学好潮州话,张女士甚至准备了一根藤鞭和六个一元硬币,使用规则是:表现好的学生,以一元硬币奖励;顽皮、不听话的,藤鞭侍候,无论如何,一定要孩子们学会潮州话。

陈垂良说,第一堂课的表现很好,六个硬币全发完,藤鞭没用上。学生们都很聪明,潮语学习进步得很快,只需三四个月,就能以潮州话交谈。陈垂良说:“今时今日的新加坡,很难听到孩子们以方言交谈,因此,当我听到这群孩子以潮州话交谈,真觉得是一种享受。”

陈垂良在教了一年潮州话之后辞去教职,但这个“一根藤鞭和六个硬币”的故事说明,在本地,有些家长还是非常在意子孙是否能听得懂,讲得通方言。

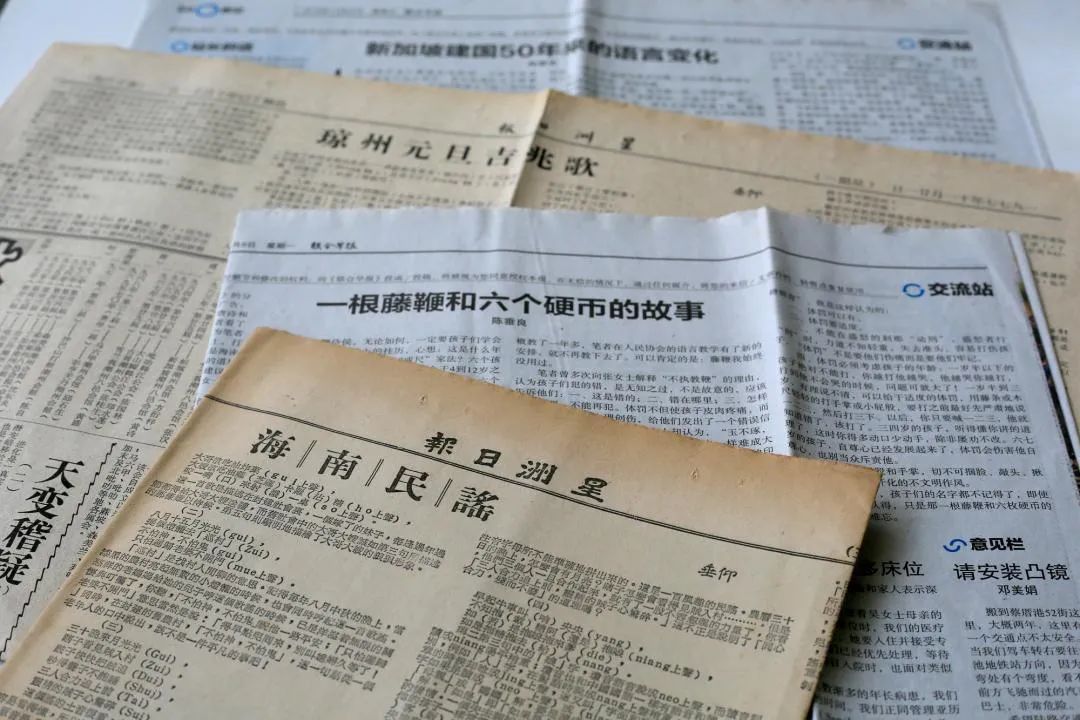

陈垂良1977年在《星洲日报》文化版发表有关海南歌谣的文章。

方言训读华语无法取代

由于对方言情有独钟,陈垂良早在1977年已在《星洲日报》文化版发表有关海南歌谣的文章,这些年来,他热衷于主讲或主持方言活动,例如在海南会馆教导海南会话,举办海南歌谣与诗词吟唱班,并在2006年出版海南歌谣吟唱CD。2015年也在海南陈氏公会的邀请下主讲“海南方言会话班”。从2008到2013年,他负责每年在海南会馆礼堂举办的“华族方言诗词歌谣吟唱观摩会”。

有趣的是,身为海南人,陈垂良却曾受邀在南安会馆的晚宴上,以福建话吟唱《道德经》;2016年受喜耀文化学会邀请,主持方言诗词吟唱会;2017至2019年之间,为义安理工学院中文系示范吟唱华语和方言诗词。此外,陈垂良也在不同团体的主办下,主讲潮语唐诗吟唱班。2019初至2019年尾,陈垂良在海南陈氏公会主办的“海南文化系列”之“本歌谣系列”,示范吟唱海南、福建、潮州、广东、客家歌谣。

陈垂良爱在讲座上,以琼、闽、潮、粤语等方言,为大家朗诵生动有趣的俚语歌谣,告诉听众,这些流传下来的民间文学,包含丰富生动的生活内容。他曾经在福建会馆以福建话教导诗词。2020年开始,他以华、英、琼、闽、潮、粤等语言读华人姓氏,并朗读方言诗词及制作民歌视频,上传至YouTube。在牛车水文物馆主办的线上直播节目中,主讲古典诗词的华语和方言读音。

在陈垂良看来,以方言吟唱古诗和以华语吟唱,感觉上有所不同,他说:“古典诗词某些字的发音是古音,方言保留古音,读起来有押韵,和谐好听,如果原来是古音字,但在华语里已经没有了,读起来就不和谐,华语中去掉入声最为明显。在生活中,方言的训读(有音无字)是华语无法取代的。”

说到这些年教方言的心得,陈垂良说,方言课程的学生中,不乏热心的学习者,但最后的成功率偏低,因为毕竟失去实习环境,无处听,无处说,又如何把一种语言说好?

陈垂良这些年来热衷于主讲或主持方言活动不是没有原因,他说:“本地许多能讲道地方言的前辈还健在,方言‘不被政府鼓励’多年以后,大家已感觉到,如果我们无所作为,方言很快就会消失,所以,各籍贯社团的领导,都积极地主办方言活动。近年来,新加坡华人在清明节回乡祭祖的人越来越多,亲身体验以祖先的方言交谈,是何等的亲切和温馨,这是最大的满足感。政府也了解这一点,对方言是有些放松,尤其是疫情期间,更为明显。”

文:张曦娜摄影:龙国雄、严宣融

一只爱生活、文艺范的小鱼尾狮带你了解新加坡原汁原味的风土人情领略小岛深处那些鲜为人知的文化魅力~ 新加坡《联合早报》旗下产品