刘铮

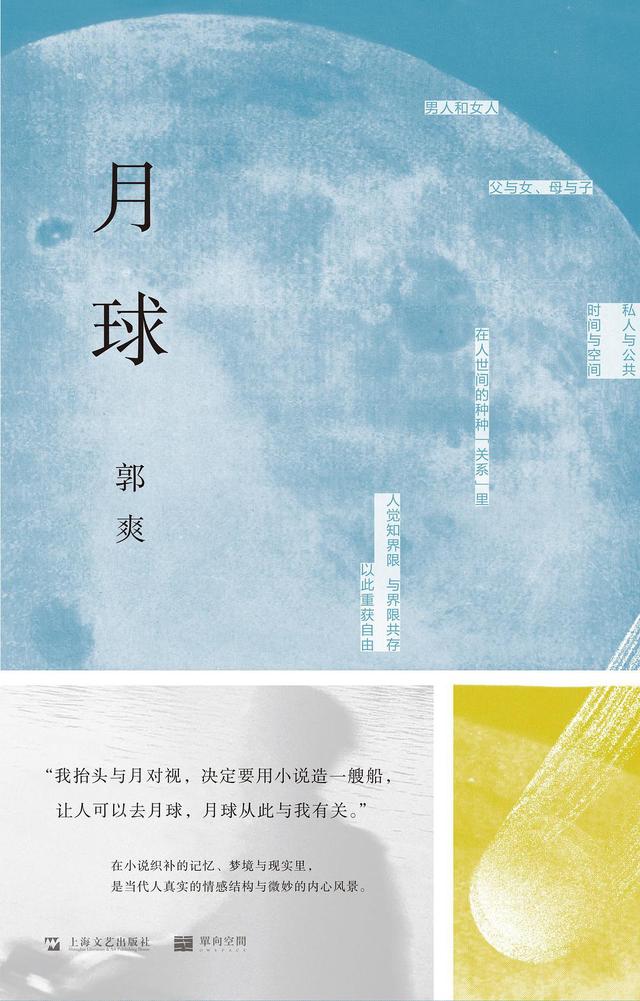

《月球》,郭爽著,上海文艺出版社·铸刻文化2021年10月出版,314页,49.00元

我不喜欢这个时代。你可能也不喜欢这个时代。我不知谁喜欢这个时代。如果说,时代也像个人一样,有它的心理状态,我想,这应该是个郁闷、郁悒、郁怒、郁结的时代。空中漫布的黑云,不是一下子形成的,它是由你一朵我一朵灰色的、深灰色的云聚集而成的。黑云反过来把灰色的、深灰色的云也染黑了,心理状态是传染的。黑云压城,什么样的心防都能摧毁。

一、走出“怨恨文学”

在这样的时代里,一点也不奇怪,会出现这样一类文学,我把它称为“怨恨文学”(resentful writing)。“怨恨文学”最常表现的,就是一个纯真的、善良的人如何经受不幸和痛苦,如何被生活毒打,最后……最后,没有任何结果。“怨恨文学”就是要刻画这个人被毒打的过程和细节,描写他/她的忍受或忍受不了。刻画者用笔蘸着怨恨的汁液,书写伤痕与苦楚。有时候,我们甚至不必细读,一展卷,满本都有两个字浮现出来:怨毒。

当然,这并不是暗示,作者们笔下的人物没有资格怨恨。当然有资格怨恨,他们的怨恨是理所当然的,是正当的。房思琪有资格怨恨,金智英也有资格怨恨。甚至你也有资格怨恨,我也有资格怨恨,怨恨是我们的权利及本能。时代糟糕,我们本能地讨厌它,这没有问题。我的问题是向作者们提出的,我想问的是:你们写这些怨恨,除了表达你们对自己时代的怨恨,是不是还有什么别的意图?

怨恨文学——如果这个概念成立的话——至少可以上溯到《德伯家的苔丝》《无名的裘德》那里。也就是说,怨恨文学是有名作的。但我不确定像这样一些名作算不算好的文学,我直觉上感到它们是不够的文学。“不够”的意思是,我觉得,文学不应该只是这样,文学不应该停留在本能的反应上,不是说你道中了、道出了你同时代读者的心事,你的文学就是好文学了。的确,有些当代文学作品,充其量不过是替读者叹一口气的工具而已。在我看来,文学应该是在本能的反应之上和之外的。假如我们都有怨恨,而你只写出了怨恨本身,那你写的又如何区别于普通人的诅咒或叹息?你照情绪的宣泄所预定的那个方向去勾描一代人的体验,你得到的不是体验的全部,而只是能被情绪宣泄掉的那部分体验,总有什么,会在这个过程中失落,而那可能才是文学真正应该捡拾的东西。

今天的怨恨文学,常常会将人生与社会的一些基本境遇误认作某种专属于这些时代的特有东西来加以描写。怨恨代际的沟通不灵,怨恨生存竞争的残酷,怨恨有形及无形的权力压迫,怨恨在群体中的孤立无援,怨恨付出得不到应有的回报……但这些怨恨文学的创造者似乎从来没有想到过,荷马、但丁、巴尔扎克、托尔斯泰何尝不写这些主题,而他们从未对此心怀怨望。读当代的怨恨文学,你会强烈地感受到,作者们变着花样要传达的无非是这样一种想法:生活亏待了我。因为生活亏待了我,所以我的怨恨是理所当然的。我并不是想否认生活亏待了你这一事实,我想说的仅仅是:生活不仅亏待了你,生活还亏待了许许多多人,而且生活一直是这样亏待人的;生活好像从来没有停止亏待人。所以,不是说不可以怨恨,而是说怨恨没用也没劲。从另一方面讲,假如怨恨的是鸡毛蒜皮,那么这也侮辱了“恨”这个字的尊严。

在我看来,当代文学首要、其实也是最起码的任务,就是走出怨恨文学的阴翳。走出怨恨文学的阴翳,并不意味着文学将揭露和批判的功能拱手相让,而是要让文学跨出主观心理主义的泥淖,将眼光放得更远大也更深邃,在社会-历史的激流里洞察更本质的东西。

读郭爽的小说集《月球》,我一下子就意识到,这是一种走出了怨恨文学的阴翳的写作。伤痛,仍在角色身上隐隐发作,然而他们没有选择像小兽一样躲在角落里舔舐伤口,他们挣扎起身,放开步子,迈出门去,不管在物理上还是在心理上,他们都走向了更广阔的天地。与郭爽上一部小说集《正午时踏进光焰》里的人物相比,新小说集中的角色获得了更大的活动范围:他们纷纷上路,去了荷兰、俄罗斯、日本、法国、瑞士、新加坡、香港……“把自己在地图上摊开”。当然,他们的旅程总的来说是精神性的:他们走遍了世界,想的却只是找到自己。甚至像小说《离萧红八百米》的开头男主人公调整着谷歌地图的比例尺俯瞰城市,或是像小说《月球》中作为象征出现的“月球基地”,也未尝不是一种心灵探寻的外化。这种精神性的旅程,在空间上和时间上,是无尽的。“我不相信什么狗屁旅途终点。死也不是终点。”痛苦和重压,既然难以摆脱,索性一起背到肩上,负痛、负重前行。怨恨,总与幽闭相关,而漫游,则在无形中化解恨意。

二、体现“历史感觉”

《离萧红八百米》的主人公,是被时代撞出瘀伤的男女。魏是昀、梅芬的职业信心随着传统新闻业的衰落而沉降,他们在商业和意识形态两个方向的强风中踉跄。令他们痛苦的,不仅仅是衡量尊严的指标只剩下货币这一个维度,还包括他们的社会正义感在经历挫折后如灰烬中的微火,不向外而只向内,燎焦他们自己的心。诚然,这种正义感原本经记者职业本身及公民社会上升期的放大而略显膨胀,但它的萎缩、摧折乃至湮灭,却是一种切肤的欺侮,足以剥夺人最基本的存在感。因此,尽管他们的正义感看似只有隔岸观火的些微相关度,而当它一旦失落,他们却蓦然发觉,整个人好像被抽去了脊骨。不过,在郭爽笔下,伤痛从来不是终点。正如梅芬承认的那样:“我在努力,一点点把我自己缝好。”收埋壮志雄心,他们打起精神,努力在俗世里企稳。“这谈不上选择或决定,而是活下去的必须。”在“收埋”和“企稳”的姿势里,既有坚韧,又有坚忍。

在《离萧红八百米》里,新闻业的衰落不是从正面加以描绘的,而是故事的一个不可或缺的背景。事实上,不直接摆弄这个时代那些浮在表面上的社会议题,而选择把时代的大的起伏推到远景,让它们造成的余波摇荡人物的命运,这正是郭爽叙事手法的高明所在。

在我看来,小说集《月球》传达出一种扎实的“今天感”。何谓“今天感”?“今天感”恰恰不是眼里只有今天,只有刻下的争议纷扰。“今天感”是一种贯通了昨天和明天的时间感。它当然关切此刻,但它也关切此刻的来路,关切使我们走到今天这步田地的那段历史,它还关切我们要从此刻出发走向的那个未来。没有昨天的今天,就如同记忆只有几秒钟的鱼的浮游,被抽空了人的存在本质。而没有明天的今天,则如井蛙窥天,被动接受没有愿景的愿景。

不少当代的青年小说家,以两种不同的方式,同样背离了历史。一种方式是胶着于当下,瞄着社会热点,写性别议题、写阶层焦虑、写代际撕裂……然而,他们只不过为当下拍了张浮光掠影的快照而已,最不济的,甚至只是对着新闻媒体拍下的快照又按了一次快门而已。这种快照或快照的快照,没有时间的纵深,只记录下情绪以及并不精确的现实碎片。另一种方式,则把当代史仅仅当成个人丰沛想象的一个舞台布景而已。历史,在他们的故事里,就像电子游戏的“皮肤”,是可以随意替换的。历史被轶事化了,与人的行动的客观逻辑切断了关联。

当然,青年小说家们背离历史,一个重要的原因也在于当代史是难以把捉的,尤其是在当代的历史化努力被抑制的环境中。除了极少数例外情形,如2008年的汶川地震、北京奥运,当代史的里程记号是模糊的,对历史运动的动量做相对准确的估计则更远远谈不到。于是,就本身就生活在不断脱节的历史中的青年而言,决定埋头当下而不管历史,遂成为一个合逻辑的便捷选项。

我并不认为郭爽是有意识地从当代史的进路来切入叙事的。但从上一部小说集《正午时踏进光焰》以来,郭爽的小说就带有这样一个特征:她关注在变动中的人的处境,不是仅关注她自己所属那个世代的人的处境,而是把比她更年长以及比她更年轻的人的处境看成同一个处境,不管是好是歹,愿意还是不愿意,那是我们交缠在一起的、共有的处境。阿拉斯戴尔·麦金太尔(Alasdair MacIntyre)说:“我的生活的故事总是内嵌在我从其中获得自己的身份的那些共同体的故事中。”(《追寻美德》第十五章)可以说,郭爽讲述的故事总是内嵌在她那一代人由之获得自身身份的共同体的故事中。

小说集《月球》中篇幅最大也最有野心的作品《换日线》,其故事的主干讲述的是两位青年女性的相知相随。而在这里,我却想试着从当代史的角度来考察、解析这篇小说。在小说情节的大背景上,香港作为一种当代历史文化现象,隐然可见。我认为,《换日线》写出了“三个香港”:第一个香港,是作为经济发展引擎的香港。令曦、盈盈在香港经济带动珠三角地区起飞的大势中开始职业生涯,她们的意气风发,其中既有年轻人自然而然的喷薄奋发,又有“好风凭借力”的历史偶然作用。当引擎的转速逐渐放慢,个人的事业、生活、情感都随之发生微妙的动摇,令曦那位香港男朋友是这一切的缩影——“像他越说越好的普通话一样,他也越来越普通了”。第二个香港,是作为通俗文化灯塔的香港。郭爽写令曦、盈盈初到香港,令曦用粤语讲:“人家识讲英文啦。”盈盈打趣道:“Cause Hong Kong is an international city.”这句香港TVB电视台的广告语用得很妙,其中味道,非身处香港通俗文化辐射区的读者不易领会,因为它从字面上来看固然是并无错误的概括,可在老百姓嘴里,它变成一种调侃,调侃把不该一本正经讲的东西一本正经讲了。两位女主人公受港式通俗文化的浸染,不自觉地会流露出对它的依恋之情,但作者也借由盈盈的眼,将一位香港女明星在夜间动物园中拍戏受伤的场面以略带惊栗效果的方式加以表现,事实上揭开了通俗文化工业的残酷一面。第三个香港,是作为商业文化符号的香港。这是一个由旺角和中环、半岛酒店和迪士尼……拼接而成的商业香港,它提供让人舒服的、适度的服务,但在这种适度背后又不无商业化本质上的那种冷漠,或者不如说,一定程度的冷漠恰好是服务适度的必要条件之一。“到迪士尼装扮成米老鼠,坐过山车时放声大叫,跟金发碧眼的公主合影握手,就可享受这半虚拟的时空所带来的快乐。怎么说来着,要入戏,要入型入格。”不过,感受纤细的女主人公显然无法完全“入戏”,她既享受这种成熟的商业文化,又时而任由思想从躯体里跳出来审视在享受着的那个自己。她知道,那终究是靠不住的,是会过去的。作为外来者,她更敏感于裂璺和罅隙,更明白“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”的道理。带着潮湿的霓虹光晕的香港,似乎触手可及,但又像在时光隧道里被吸走的东西一样,遥不可及。

由于郭爽一直从当代处境出发展开她的叙事,因此即便在她无意对当代史做正面的回应时,她的作品里仍然体现了一种真正的“历史感觉”,一种不是由标志性的事件、思潮或观念建构而成的历史感,而是由感受、情念和愿望交织而成的历史感。贯穿于《离萧红八百米》《换日线》《峡谷边》以及郭爽上一部小说集里的《九重葛》《拱猪》等作品里的这种历史感觉,是在人的血肉里的。历史,是在人的血管里、骨髓中流动着的。这一肉体深处的历史,是历史的一种存在方式。而在中国人肉体深处的历史,更是中国历史不能不采取的一种存在方式。

三、小说比现实更真实

正因为郭爽想捕捉的是人的感受、情念和愿望,所以她的小说并不以“故事性”见长。我们不难留意到,在小说集《月球》中,几篇最好的作品,往往有着接近中篇小说的篇幅,却没有短篇小说就能容纳得了的那种故事。这一特征,是与郭爽的创作方式密切相关的。她无意于按传统叙事的起承转合来讲述,而在通俗叙事迷恋“反转、再反转”的情节拨弄的当下,她对“故事性”的不肯轻易就范,就不仅仅是一种直觉,而是寓有反拨之意,兼有高远的追求。往大里说,故事其实是反生活的。伍尔夫、乔伊斯早就发现了,生活是汹涌的,庞杂的,凌乱的,它不应该被化约为梅里美、莫泊桑式的明净故事。好的当代小说,像是从生活的洪流中截取的一段水体,它有它独特的成分、速度、粘性、应力张量……这一切,不大可能被含括在一则明净故事里。因此,我们当欣然于《离萧红八百米》《换日线》的“不大有故事”,欣然于它们只写人的感受、情念和愿望,而又写得那么好。

批评家詹姆斯·伍德(James Wood)曾不止一次在文章中表达对契诃夫短篇《吻》的欣赏。《吻》写一名身材矮小、不讨人喜欢的军官被一位姑娘错吻。詹姆斯·伍德欣赏这篇小说毫不让人意外,我觉得值得注意的倒是他指出的这样一点:他问道,军官在昏暗的房间里,“窗子大开着,有杨树、丁香和蔷薇的气息”,这是军官自己嗅到的吗?还有,军官被错吻的地方“有轻微的、舒服的、凉凉的刺痒,像是薄荷带来的那种”,这是军官自己感到的吗?詹姆斯·伍德其实在暗示,小说人物的感受力是追不上作者的感受力的,作者将自己的部分感受力赋予了角色。这种“感受力赋予”,在当代作品中,也并不少见,比如我以前读柴崎友香的《睡着也好醒来也罢》便对此印象深刻,柴崎使她笔下的女主人公的感知比她实际上可能有的更纤细一些。而滨口龙介后来将小说改编为电影,却无力将这一非常纤细的感知用视觉的方式加以呈现,这是他改编失败的主要原因,不过也从一个侧面证明,小说的优长,恰恰在于它更敏感、更纤细,而属于感受、情念和愿望的那些部分,是难以视觉化的。

在郭爽的新小说集里,较之她前一部小说集,“感受力赋予”更多也更明显了。或许,小说角色在年龄、身份、社会阶层等方面与作者本人的接近,使得这种“赋予”更顺理成章了。假若詹姆斯·伍德读了《换日线》,他可能也会问,叙事者那如潮水般一次次涌现的细碎感受,是她自己的吗?当然,在我看来,小说人物的感受力并不必然追不上作者的感受力,而应该说,小说人物(我们不妨临时将其想象成那种生活在现实世界中的人)在小说里永远是一种形塑,她到底不是真实世界中的人,而这一点,却并不必然妨害其真实性。被作者赋予了部分感受力的角色,较之那个现实世界的人物原型,在小说的意义上,反而可能是更真实的。这是因为,尽管小说的世界无法游离于现实的世界而存在,可小说的世界其实比现实的世界更广大、自由度也更高,小说的真实性高低,往往不是看它“复刻”现实的程度,而是看它将实感跟广度、自由度糅合得怎样。这意味着,在我看来,《睡着也好醒来也罢》里的朝子和《换日线》里的盈盈,较之“实际上可能有的”两位东亚女性,反而可能是更真实的。

在《换日线》中,盈盈的思绪往返于当下与过去,次数之多、之频密,可能已超过达洛维夫人,而读者读它时却很有可能觉察不到任何阅读阻力。为何郭爽能让频繁的时间追溯在叙事里变得如此顺滑?我想,理由之一就是,真正自然而然的是感觉、是心情、是希望,而不是“明净故事”。当作者循着人物的感觉、心情、希望去写,她就是顺流而下、无往而不利了。假若她指望用叙事诡计去操纵读者的期待,那便无异于滚着石头上山,困难而悖谬。从这个角度看,我们既可以说郭爽是很有写作技巧的,因为她很好地达成了她的目标,同时,又可以说她没有什么技巧,因为她只不过朝着心的方向。

郭爽没写出跌宕曲折的故事,却写出了几个意态洒然的人,梅芬、令曦、盈盈等女性角色,尤其令人难忘。她们将怨恨和纠结的包袱卸下,轻装而行。那种光风霁月的感觉,在当代创作中,可说是久违了。她们的生活,并非一个首尾完具的故事,这是因为她们像是迈着大步,穿过了一个又一个由故事构成的房间,走向外面的天地。这正如纳博科夫对契诃夫小说的那句评价:“故事并没有真的结束,因为,只要人活着,就不可能对麻烦、希望或梦想得出具体明确的结论。”唯一明确的,就只是走下去而已。

责任编辑:郑诗亮

校对:刘威