宰信

文学新加坡:新加坡文学奖、谢裕民、打工诗人

8月27日,新加坡文学奖线上揭晓。华文组的获奖情况如下:黄凯德以《豹变》、谢裕民以《建国》获小说奖;黄凯德以dakota获非虚构写作奖;吴耀宗以《形成爱》获诗歌奖。英文组的获奖情况如下:阿什塔·南达(Akshita Nanda)与诗人黄毅圣(Ng Yi-sheng)获小说奖;陈瑞琳(Marylyn Tan)以Gaze Back获诗歌奖。淡米尔组的小说和诗歌奖均被西苏拉·庞拉吉(Sithuraj Ponraj)摘得。

本届新加坡文学奖主题是“#WhyWeWrite”(为何写作),探讨作家的写作初衷。本届奖金由往届的1万元减少至3000元。新加坡文学奖的历届得主主要有:英培安、谢裕民、希尼尔(谢裕民哥哥)、尤今、吴耀宗。其中,英培安四获新加坡文学奖,目前是历届最多,分别是在2004年、2008年、2012年、2016年。

《建国》此前曾入选《亚洲周刊》年度十大小说。《建国》综合了两种叙事方式,其一是以“建国”为主线的历史故事,其一是“SG50词典”的新闻式连载。两种叙事交织重合,构建了新加坡建国后复杂的国家故事、人物流动、全球局势。

谢裕民

此前,谢裕民对《联合早报》表示,《建国》就是一个男人在唠唠叨叨,也许就像伍迪·艾伦电影里的中年男人的牢骚。“日常的牢骚最难写。日常像细沙,一抓,它便不断从指间溜走”,谢裕民表示。谢裕民认为一般作家从一楼升到三楼,天才作家一下子就跳到第四、第五楼。靠努力的人,1之后甚至只能是1.1、1.2、1.3……“60岁之后发现,其实0跟1之间,就很多学问,已经够你活了,不用去到2和3。我写过一个极短篇,写井底之蛙不需要太大的天空,当它跌下来的时候才发现,井里面还有一个小洞,那里更宽阔。”

作家林高称谢裕民的文笔贴地气,“语言到了你手里都能随人物身份、环境氛围、题材可能潜藏的信息等因素作适当的调整。譬如《放》的叙事语言,读者能感受到那年代的心理氛围,这是你着力之处。”

于2006年获得新加坡文学奖的《重构南洋图像》,在黄晓燕看来,是惯于都市书写的谢裕民开始尝试文化寻根之旅的重要转型之作。《重构南洋图像》聚焦于“我”随父亲去印尼马鲁古群岛的安汶岛寻找十世祖父和曾祖父的历程,穿插荷印殖民时期的东印度公司的历史。于2010年获新加坡文学奖的《m40》写的是一个40岁的都市男人“你”面对都市文化和苦闷及其他的寻根痴想,“不知道会不会像你爸爸,在所有记忆被连根拔起后枯萎掉”。有人视之为“寻根文学”。

谢裕民祖籍广东揭阳,1959年生于新加坡,1995年受邀参加美国爱荷华国际写作计划。他曾任《新明日报》文艺副刊编辑,现为《联合早报》副刊组资深高级编辑。2019年,谢裕民获颁泰国王室主持的东南亚文学奖(2017年),同时颁发的还有余王敬莹(2016年)、吴彼得(笔名Peter Augustine Goh,2018年),东南亚文学奖因泰王逝世延期两年。

此前,在新加坡疫情蔓延,国家采取一级防范,工人受劣待的情况下,《亚洲艺术观察》(Art Review Asia)发表了新加坡建筑监理Zakir Hossain Khokan的诗作。

《初稿》

……

政府已经声明,

戴口罩是强制性的。

但他们没有口罩。

宿舍,政府,公司——

有谁会给他们口罩?

他们被禁止外出。

如果他们没有口罩,他们怎么戴口罩!

他们目瞪口呆地看着自己。

他们无法理解是谁在轻视谁,

在这个生命的链环中。

……

他们很焦虑。

他们知道高级专员公署在那里

把他们的尸体裹回家。

……

有时候文人和知识分子也会拜访他们。

他们鼓励他们阅读、发言、写作、绘画、摄影、拍电影,

但强调他们的艺术应该是冷静的,而不是爆炸性的。

……

Zakir Hossain Khokan生于孟加拉国达卡,毕业于孟加拉国立大学,于2003年到新加坡工作。目前,他在建筑行业任质量控制项目协调员。自2014年、2015年连续两次获奖后,他就成了新加坡移民工人群体的代表人物。他已经出版了两本诗集。他是新加坡孟加拉移民诗人诗集《移民故事集》(Migrant Tales)和《呼唤与回应:移民/本地文集》(Call and Response: A Migrant/Local Anthology)的联合编辑。2015年,Zakir Hossain Khokan受邀做了一场Ted演讲,名为《口袋里的诗歌》(Poems from my pocket),欢迎观看。

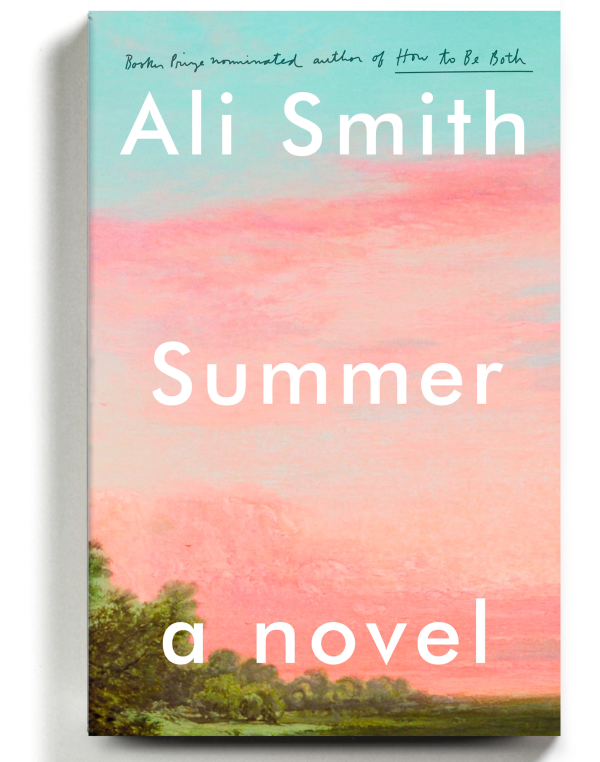

阿莉·史密斯和她的季节四部曲

阿莉·史密斯季节四部曲以《夏》收尾,它表现了身临其境的怒火、热情、高调。此前,《秋》《冬》《春》分别出版于2017年、2018年、2019年。《夏》从2020年2月开始,其时新冠新闻正在汹涌,到2020年5月结束,世界各地都在不同程度的封锁中。另外,史密斯还带我们回到了二战时期,像其他三部那样,一段相得益彰的历史时期和现在当下构成了一个平行世界。

《夏》

在《夏》中,史密斯带我们重温了脱欧、特朗普、澳大利亚森林大火、新冠病毒等等一系列世界重大危机事件。事情是糟糕的,生活是复杂的。“全英国乃至全世界的人都见证了谎言,看到了施加在人类和地球之上的虐待,他们还发了点声音,游行、抗议、书写、投票、交谈、激进主义、播客、电视、社交媒体、推特、一页又一页…… ”这里还有卓别林、保利娜·博蒂、塔西塔·迪恩、芭芭拉·赫普沃斯、莎士比亚、狄更斯、凯瑟琳·曼斯菲尔德。史密斯借书中的人物说,“夏天,实际上是一个想象的结局。我们本能地冲向它,好像它一定是有什么含义。”

《夏》以萨莎·格林劳(Sacha Greenlaw)的视角展开。萨莎试图保持清醒,她从不乘坐汽车,因为它使用化石燃料。弟弟罗伯特很调皮,他崇拜有暴力倾向的电子游戏。在这个夏天,各种各样致命的事情发生了。再次出现的人物丹尼尔·格鲁克(Daniel Gluck)将我们带到上世纪四十年代,关于崩解、战争、梦想破灭。像詹姆斯·伍德此前在《纽约客》为其《冬》写的书评里面写道的那样,史密斯寻找到了一种并置:英国式的奇思妙想与苏格兰式的后现代主义;传统资产阶级小说的现实情节与超现实主义、实验主义、无政府主义元素的拼贴。

詹姆斯·伍德认为史密斯是当代小说中最痴迷于双关语的作家,胜于托马斯·品钦。双关语的应用给她的作品一种扩展和延绵的可能性。在欢快的语调之下是现实的不堪和臃肿。史密斯是高智商的,但她放弃高雅和舒适,而她的人物也往往是不那么体面的绅士。更重要的是,在史密斯看来,这个世界不再有高贵了,这个世界是“肮脏的、英式的、矮小的”,起码这是它目前的基本状况。在《夏》中,萨莎致信一个被拘留的人,“现代意义上的英雄正在照亮那些需要被看到的东西”——这正是我们需要关注的。崇高,在今天比任何时候都显得更为迫切和重要。

史密斯1962年8月24日生于一个苏格兰工人家庭。她曾在阿伯丁大学读书,后来又在剑桥纽纳姆学院攻读爱尔兰现代主义的博士。大学期间,史密斯写了很多诗歌。她曾短暂在斯特拉斯克莱德大学教过书,但事与愿违,不久就离开了这所学府,从此以写作为生。1995年,她出版了自己的第一本书,是一部短篇小说集,此后连出几本短篇小说集。史密斯从未获得过重量级奖项,除了橘子小说奖(现在更名为女性小说奖)和科斯塔文学奖——这两个奖项并不为我们所熟知。2007年,史密斯当选英国皇家文学学会会员。史密斯对《新政治家》表示,如果一切重来,她会做好交际的隐士、鸟类学家、猫语者、街头艺人、煲汤大师、清洁工人,并非理想意义上的,而是现实意义上的,史密斯当过服务员,她的自我认可也是正像她所言的。

史密斯并不认可互联网,在她看来,算法只是一个简化的系统,而语言——并不是文学意义上的语言——是一个意义系统。这个观点应该为我们所见证和警醒。“当政治语言把我们和自己简化为数据或者社交媒体的关注/被关注,而不是这个现实世界的公民时,我们身上的各个方面的悲哀的事情就会发生……并不是说社交媒体不美好。所有的连接方式都是美妙的,直到它们习惯服务于机器而不是人类。”

爱丽丝·奥斯瓦尔德:牛津诗歌教授、园艺师、水的乐师

在最新一期《诗歌》杂志中,Kit Fan发表了一篇关于英国诗人爱丽丝·奥斯瓦尔德(Alice Oswald)的新作《无名者》(Nobody)的评论。文中说,“纸上的音乐引发了一连串的氧气状和策略性的停顿,这些停顿可以重塑意义…… ”在他看来,奥斯瓦尔德的诗歌因其词和意的模糊和双重,恰恰为阅读和欣赏提供了一种助力。

《无名者》是对《奥德赛》的改写,延续了奥斯瓦尔德对于水的热爱,这种热爱让她对海洋有一种即兴的、富有色彩的想象。同时,她对荷马——既是古典学的荷马,又是自然意义上的荷马——的热爱也表现了出来。她试图传递给我们这样的信念,“在巨浪之下,人只是一个无名者”。“一个人有尘土的性格/另一个人有一个箭头代表灵魂/但他们的故事都结束了//在某个地方//在海里”。

爱丽丝·奥斯瓦尔德

在一次新书发布会上,奥斯瓦尔德称自己的诗歌为“声雕”(sound carvings)。所谓声雕,大概是在人与世界间的那张已死的纸张。死亡、消失、溶解,爱丽丝·奥斯瓦尔德写得最多,对她来讲,所有腐烂的迹象似乎蕴含着生命、生机。她会和音乐家合作,她喜欢这样,这涉及她对诗歌的理解。同样的,她在意诗歌呈现在纸上和书中的质感,关于装帧、设计、排版、色彩。

奥斯瓦尔德并非强调声音,而是强调诗歌的可能性。在答《白色评论》的访谈时,奥斯瓦尔德表示,“诗歌不需要假定它会被朗诵。诗歌必须有能量来创造自己的必需品……口头诗歌,比如《奥德赛》,甚至没有A4纸,只有气息。这样才能让诗人集中精神。我感兴趣的是,怎样才能恢复现代诗人的压力——拿走所有的道具和类别,让诗歌自生自灭。”安格·姆林科(Ange Mlinko)在7月刊的《纽约书评》中表达了同样的观点。

作家珍妮特·温特森将奥斯瓦尔德视为特德·休斯的最佳继承人。他们都诉诸自然,共享了相似的语调。奥斯瓦尔德反驳了类似的评判。她说,“我并不是大自然的诗人。的确,我喜欢植物,但落实到诗歌,我喜欢的自然诗歌形而上的部分。”她的楷模是荷马、奥维德、莎士比亚,这些人把人与非人囊括在自身的语言里。不管她多么拒绝和特德·休斯扯上关系,读者还是很自然这样想。特别是在她的作品《野草和野花》获得特德·休斯奖后,她更加摆脱不了这一联系。《野草和野花》无疑是她的园艺事业的一部分。在这部书里,她将24种花草记录在案,包括百合、石竹等。

这样的目录后来发展成了《纪念札:〈伊利亚特〉的一个版本》。像纪念碑熔铸了死魂灵一样,《纪念札》将《伊利亚特》里死去的人一一铭记、一一凭吊。里面大多是“除了死亡一无所有”的士兵。《纪念扎》是《伊利亚特》的翻译,它完全继承了荷马史诗对战争的恢宏描写和隐喻表达。《纪念扎》又是《伊利亚特》的再创造,它不讲故事,它讲述的是死亡的政治,是多声调的民主。按诗歌类型判断,《纪念扎》是一首地地道道的哀歌,它的主题既是死亡,又是新生。

奥斯瓦尔德生于1966年,父亲是著名的园林设计师。奥斯瓦尔德在牛津修习古典学,毕业后她从事园艺工作。目前,她和丈夫子女定居在德文郡。她于2012年获得了艾略特诗歌奖,于2017年获得了奖金丰厚的格里芬诗歌奖。

2019年6月21日,奥斯瓦尔德被授命为下一任牛津大学诗歌教授。在最后的投票中,她以1046票的压倒性优势赢得了这个席位。从当年10月1日开始,她将在牛津学府进行为期五年的兼职授课。牛津大学诗歌教授讲席是1708年开始设立的。马修·阿诺德(两任)、W. H. 奥登、谢默斯·希尼、保罗·默顿、杰弗里·希尔等著名诗人都曾在这个席位为学子讲授诗歌。

在很多场合中,奥斯瓦尔德反复讲述了一个故事。八岁那年,她一个人熬过了整个夜晚,望着黎明前的蓝天白云,她惊讶得说不出话。如果说八岁时的黎明将其渡化为诗人,那么她写《提托诺斯》所经历的黎明则是一次永不复归的旅行。这是一首46分内的配乐即兴之作。完成后,她再也没有重读它。故事讲的是一场凄美的爱情故事,抑或是生命故事。厄俄斯爱上美少年提托诺斯,她请求父亲宙斯赐予他长生,但却忘记说赐予他青春。厄俄斯最终离他而去,而衰老的提托诺斯一直在相思、一直在等待。

奥斯瓦尔德的住处从不缺植物,它们通常是些疯长的荨麻。乡居旁边就是达特河,她常年在这里游泳嬉戏。为她赢得T·S·艾略特诗歌奖的诗集《达特河》就是献给这条河流的。在《达特河》中,诗人将诗歌和散文杂糅结合在了一起,这个形式虽然特殊,但已经有很多诗人以这样的形式来创作。在不得不暂离旧居时,爱丽丝为她的河作了一首长诗《重创:给一条干枯的河流的诗歌》:

“极细的、凋敝的、几乎干涸的

一个骨头造就的罗马宁芙

脱力从石灰岩里唤起一条河”

《回响》:一本粤语文学杂志

7月,华语世界第一本粤语杂志《回响》在香港发行。它的发行有赖于众筹,筹得目标金额五倍以上。第一期在发出两周后告罄,第二期也于上月下旬发行。

《回响》由粗通文学的“山城豬伯”主编,他希望凭一己之力改变市场。刊物本名《粤刊》,足见其野心。“山城豬伯”曾对“文学性”颇有微词。他接受立场新闻的专访时批评:“香港文坛偏重文学性,故事性强的作品受到贬抑”,而他以“赚到钱”为《回响》日后成功的指标,相信做旺“巿场或者产业”就能“推广文学”。

陈子谦撰文指出,《回响》团队的角色就好似一个策展人,或是一个中间人,将文学同大众、通俗同严肃的文学放在一起,建立起整个阅读文化。随着互联网的发展,“山城豬伯”观察到愈来愈多香港人用粤语文字表达自己,甚至成为身份象征,正如“你见到写繁体中文字,通常都会assume佢系(是)台湾人”。

《回响》也有争议存在。作家黎国威质疑“书面语”和“口语”是否可以二分,像《回响》主编所言的那样。作家沐羽撰文指出,杂志漠视前人耕耘,“举着立意良善的旗帜先踩别人几脚,再吹奏自己踩的角度多么精准”,结果“一开口就得罪大半个文学场域的人”。

陈智德认为,粤语入文早已有之,不必强调用了粤语才能代表香港文学,至于近五六年对“粤语文学”的提倡和讨论,其实是一种反弹。“讨论这个现象,要把政治情结和学术分开,我担心混淆它和学术,会扭曲了文化的问题。”

陈子谦撰文指出,粤语入文,在香港起码可以追溯至晚清。黄仲鸣在访问中说,“粤语入文,一开始无非为了吸引更多读者。第一个应该是清末的郑贯公,他本来崇拜康有为,后来跟从了孙中山的革命派。为了让百姓更容易接受,他在自己创办的《唯一趣报有所谓》(简称《有所谓报》)加入了广东话,结果比孙中山的《中国日报》销量更高,可见粤语入文真的能够吸引读者。”

现在在世的作家中,董启章、黄碧云、饮江都有大量的粤语入文的尝试。饮江表示,“我在粤语环境长大,自然会讲粤语,但其他人呢?比如维特根斯坦,会怎样说?特朗普又会怎样说?我就会模拟、想像,借此活化自己的想法,也在语言里和他们打个照面。我有些顽皮,而粤语对我来说比较自在,可以来一点无稽、非份的想法。”

责任编辑:臧继贤

校对:张艳