书肆,是古今典籍的聚散地,是雅俗文化的传播体,以此为桥梁,联系着难以计数的文人学者、藏书家、书生及其书贾等形形色色的人物,承载着文明资源与学术薪火的积聚与传送。书肆的繁荣或凋零,折射着社会经济与时代文化的盛衰变幻,而书肆的分布迁移,则又与该地区的经济条件、文化水准及其印刷技术等诸多因素息息相关。明胡应麟《少室山房笔丛》卷四“经籍会通四”载:“今海内书凡聚之地有四,燕市也,金陵也,阊阖也,临安也。”说的虽然是明代的事情,但亦基本上概括出了明清以降我国书肆分布的大致情形。下面,我们分北京、南京、苏州、浙东、上海等五个地区,对南北书肆的变迁略作考述。

1.北京地区

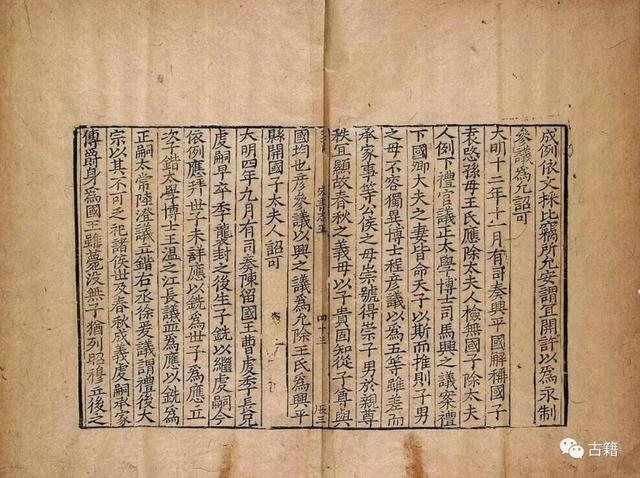

北京是明清两代故都,全国政治文化中心,“海内舟车辐辏,筐篚走趋,巨贾所携,故家之蓄,错出其间”,因此,书业“特盛于他处”[1]。据胡应麟记载,明代北京书肆,“多在大明门之右,及礼部门之外,及拱宸门之西。每会试举子,则书肆列于场前;每花朝后三日,则移于灯市;每朔望并下澣五日,则徙于城隍庙中。灯市极东,城隍庙极西,皆日中贸易所也。灯市岁三日,城隍庙月三日,至期百货萃焉,书其一也”[2]。清初,书市移于南城广安门内慈仁寺附近[3]。乾隆时,政府开馆修撰《四库全书》,书市遂移至紧靠修撰人员住处的琉璃厂、隆福寺一带。乾隆三十四年(1769),李文藻因渴选至京师,著《琉璃厂书肆记》,记录了30家书肆名称:

声遥堂、唐氏嵩□堂、李氏名盛堂、郑氏带草堂、李氏同陛阁、曾氏宗圣堂、李氏圣经堂、曾氏聚秀堂、二酉堂、文锦堂、文绘堂、宝田堂、京兆堂、荣锦堂、经腴堂(皆李氏)、郑氏宏文堂、徐氏英华堂、傅氏文茂堂、曾氏聚星堂、周氏瑞云堂、金氏文粹堂、徐氏文华堂、李氏先月楼、周氏宝名堂、周氏瑞锦堂、韦氏鉴古堂、周氏焕文堂、陶氏五柳居、刘氏延庆堂、李氏博古堂。

民国元年(1911),藏书家缪荃孙遁迹上海,回忆起在北京时的岁月,作《琉璃厂书肆后记》,记录书肆31家:

石氏文光楼、曹氏文宝堂、徐氏宝文斋、饶氏善成堂、刘氏大文堂、二酉堂(旧)、聚星堂(旧)、张氏宝华堂、张氏修文堂、韩氏翰文斋、谭氏正文斋、李氏宝名斋、杨氏勤有堂、崔氏书业堂、丁氏肄雅堂、常氏萃文堂、马氏文琳堂、魏氏益文堂、李氏酉山堂、刘氏会经堂、魏氏文贵堂、李氏宝森堂、李氏文华堂、吴氏宝珍楼、魏氏宝经堂、乔氏同雅堂、阎氏同好堂、王氏三槐堂、乔氏同立堂、刘氏聚珍堂(原名天绘阁)、某氏宝书堂。

除二酉堂、聚星堂外,余皆不载于李文藻《琉璃厂书肆记》。1914年秋,缪氏“重作京华之行,时时阅厂,旧肆存者寥寥晨星,有没世者,有歇业者,有易主者,而继起者亦甚众”,为“志今昔之感”,缪荃孙复作“附录”一文,记录所见书肆39家,其中石氏文光楼、曹氏文宝楼、韩氏翰文斋等11家见载于《琉璃厂书肆后记》,余28家均为新出之肆:

赵氏弘远堂、黄氏修文堂、孔氏晋华书局、张氏文益书局、丁氏有益堂、丁氏荣录堂、刘氏松筠阁、马氏槐荫山房、楼氏文盛堂、张氏孔群社、魏氏文友堂、直隶书局、程氏弘道堂、陈氏来薰阁、崔氏维古山房、郭氏文雅堂、殷氏保古斋、张氏同古堂、岳氏修本堂、刘氏会文堂、刘氏九经堂、崔氏鸿宝阁、丁氏文英阁、郭氏鉴古堂、于氏述古堂、胡氏玉生堂、赵氏文焕堂、丁氏敬业堂。

此后,长期在琉璃厂从事书业的孙殿起,根据自己“见闻所及”,撰《琉璃厂书肆三记》,截止于1940年左右,收录的书肆竟多达220余家,其中绝大部分是民国时期新成立者[4]。1988年,孙殿起的外甥雷梦水又作《琉璃厂书肆四记》,自1940年一直写到1958年公私合营,收录书肆约50家[5]。透过上述诸人对北京书肆的记载,我们可以清晰地看到北京书业、特别是琉璃厂书业的发展脉络,随着社会经济文化的发展,书肆更迭迅速,日新月异,至民国而臻于鼎盛,店铺林立,交易频繁,孙殿起发出“北京书业,变化万端”的感慨,实是由衷之感叹。

2.南京地区

六朝古都南京,乃明代最为重要的刻书中心之一,据张秀民《明代南京的印书》一文统计,仅民间书坊就有富春堂、世德堂、文林阁、大业堂、嘉宾堂、少山堂、奎璧斋、孝友堂、三多斋、九如堂等57家[6];若再加上官刻机构和刻书私家,其数量便非常可观[7]。胡应麟《少室山房笔丛》卷四“经籍会通四”载“吴会、金陵,擅名文献,刻本至多,巨帙类书,咸会萃焉”,又云“凡金陵书肆,多在三山街及太学前”。三山街是明代南京最为繁华的地段,明人彩绘《南都繁会图卷》,绘有109个店铺招牌,其中有不少即标明“书铺”“画寓”“刻字镌碑”字样。

清孔尚任《桃花扇·逮杜》载明末南京书商、二酉堂主人蔡益所语亦云:“天下书籍之富,无过俺金陵;这金陵书铺之多,无过俺三山街;这三山街书客之大,无过俺蔡益所。”因此,当时不少书坊径贯以“三山”两字,如“金陵三山街绣谷对溪书坊唐富春”、“金陵三山书坊”等。金陵书坊刻印、售卖的书籍以戏曲、小说、医书、时文等类为主,特别是配有插图的戏曲、小说书籍,更是名闻遐迩。

关于清代南京书肆的具体情形,尚未找到确切的文献资料。不过,根据今人江澄波、杜信孚、杜永康等人《江苏刻书》“清代刻书”之研究,金陵官私刻书机构仍多达二十余所,其中较为活跃的民间书坊就有三山堂、三乐斋、文英堂、文进斋、芥子园、宝仁堂、萃文书屋等十数家。由此,我们可以推知:清代南京书肆虽不及明代繁荣,但依然相当兴盛。清末民初,金陵书肆多在状元境,比屋而居,约二十余家,经营者多为江右人氏,所售虽多通行刊本,但琳琅满目,亦颇可观,较为著名者有天禄山房、聚文书店、保文、萃文、萃古山房等。后因浙人绸庄涌人,书坊悉变为市肆,幸存者不过十之一二[8]。

二十世纪三、四十年代,南京书市复移至夫子庙贡院街一带,据纪果庵《白门买书记》所载,朱雀桥有翰文斋(主人扬州钱氏)、保文(主人山西衡水张氏,总店设在上海三马路)、国粹书局、艺文、南京书馆等书肆;太平路(旧名“花牌楼”)有萃文(主人朱长圻)、庆福、文库等书肆及中华书局、商务印书馆之南京分馆;状元境有幼海、文海、善文、会文、集古、萃古山房等书肆;贡院街“书坊历历”,乃书市集中之处,最大者为问经堂,主人扬州陆氏,原是萃书书店的伙计,后独立门户,经营得法,渐成“南京书业之巨擘”;另外,尚有莫愁路之黑市及豆菜桥之冷摊。总之,这一时期金陵书肆的总量虽然不少,但售书质量高、经营规模大的却寥寥无几。

其书业,尤其是古旧书业的发展,已远落在京、沪等地区之后,诚如纪果庵所感叹的那样:“金陵非文物之区,自经丧乱,更精华消尽,徒见诗人咏讽六朝,拳怀风雅,实则秦淮污浊,清凉废墟,莫愁寥落,玄武凋零。售书之肆,唯以旧货居奇,市侩结习,与五洋米面之肆将毋同。若南涧所亟亟称道之五柳老陶,延庆老韦,文粹老谢,徒供人憧憬耳。”[9]

3.苏州地区

胡应麟《少室山房笔丛》卷四“经籍会通四”载,明代苏州书肆,“多在阊门内外及吴县前”,但具体情形,史籍阙载。目前关于苏州书肆的较早记载,见于清乾嘉时期吴县藏书家黄丕烈的《士礼居藏书题跋记》,晚清藏书家叶德辉《吴门书坊之盛衰》曾据此书考得乾嘉时期吴门书肆24家:

胥门经义斋(胡立群)、庙前五柳居(陶廷学)、山塘萃古斋(钱景凯)、郡城学余堂、玄庙观前学山堂、墨林居、玄庙观东闵师德堂、府东敏求堂、臬署前玉照堂、文瑞堂、臬辕西中有堂、醋坊桥崇善堂、郡东王府基周姓墨古堂、阊门横街留耕堂、阊门书业堂、阊门文秀堂、金闯门外桐泾桥头芸芬堂、紫阳阁朱秀成书坊、葑门大观局、遗经堂、酉山堂、本立堂、王府基高姓书摊、胡苇洲书肆。

除此以外,《士礼居藏书题跋记》还记录下了不少流动于苏州地区的书贾,譬如吕邦惟、郁某、郑益偕、胡益谦、邵钟磨、沈斐云、吴东亭、吴立方、郑云枝;书船友曹锦荣、吴步云、郑辅义、邵宝墉,估人吴东白,华阳桥顾听玉、常熟苏姓书估、平湖人王征麟、无锡浦姓书估,湖人施锦堂、陶士秀等等,他们与固定的书肆一起,构成了吴门繁盛的书业。

道光十七年(1837),江南按察使司按察使苏松太道周氏,应吴县廪生陈龙甲等人之禀,颁令禁毁淫词小说。苏州的书坊代表集中在城隍庙“公议规条”,订立《公禁淫书议单条约》[9],决定采取统一行动,响应官府的禁令,条约末尾曰:

书业堂、扫叶山房、酉山堂、兴贤堂、文渊堂、桐石山房、文林堂、三味堂、步月楼(书坊甚多,不及备载)。计共书坊六十五号,各当面齐集城隍庙拈香立誓,各书花押,一焚神前,一呈臬宪,各执一纸存照。

一个不大的城市,竟然拥有坊肆65家,作为明清时期全国的经济文化枢纽、刻书藏书中心,苏州的确是名副其实。为了加强各坊肆之问的协作与团结,康熙十年(1671),苏州还成立了书业公所——崇德书院,“供奉梓潼帝君,为同业订正书籍讨论删原之所。并同业中异乡司伙,如有在苏病故,无力回乡者,代为埋葬狮山义冢等项事宜”[10]。道光十七年,书坊协同禁毁小说时,商定“外省书友来苏兑换者,先将捆单交崇德书院司月查明,如有应禁书籍,即行交局销毁”。道光二十五年(1845),苏州书业勒立《崇德公所印书行规碑》。同治十三年(1874),复立《吴县为重建书业公所兴工禁止地匪借端阻挠碑》。凡此云云,都可见出苏州书业的繁荣及其管理之有序。

清末民初,苏州的书肆主要集中在玄妙观及观前护龙街,著名目录学家陈乃乾《上海书林梦忆录》,回忆自己在苏州东吴大学学习时,“假日则流连于玄妙观及大成坊巷诸书肆中(当时大成坊巷中有书肆三家,其一曰大成山房。近年书肆皆聚居于观前护龙街一带,而大成坊巷中诸店停歇久矣)”。小说收藏家阿英《苏州书市》[11](1938)亦记载了苏州书市的分布情况:“苏州书市有三中心。自察院场至饮马桥一段护龙街,为旧书肆集中地。自察院场至玄妙观,为新书市场。自玄妙观广场折入牛角浜,为小书摊。护龙街东段,东大街,大华路,间邱坊巷,亦各有一家。”最为著名者有以下16家:

文学山房、松石斋、存古斋、来青阁、适存庐、觉民书店、艺芸阁、宝古斋、灵芬阁、集成、勤益、琳琅阁、振古斋、欣赏斋、来晋阁、大华书店。

阿英先生在书话中还描述其自苏州访书归来,在“灯下翻阅所得,其佳者一气读之,读尽则酣然入梦”的种种情景,字里行间,充溢着令人心动的书香墨韵。

至二十世纪四十年代末期,苏州书肆开始衰落,苦竹斋主《书林谈屑》(1947)不无伤感地写道:“吴门书坊,盛于前清乾嘉间,黄荛翁、顾听玉辈之风流韵事,至今犹为人所乐道”,“吴门坊肆,十之八九集中于护龙街,除文学山房、来青阁及求智书店之外,尚有松石斋张氏、翰海书店王氏、觉民书社陈氏等数家,规模狭小,门庭冷落,奄奄一息,已在存没之间”[12]。六、七十年代,再经“文化大革命”的摧残,“苏州的书市逐渐消歇了”,“整整十年,苏州市上就再也不能看到一册线装书”。

藏书家黄裳先生在《苏州的书市》中慨叹道:“三十年过去了,人民路(即护龙街,笔者注)上已是一番崭新的景象。古旧书店还剩下了一家,偶然走进去,承主人的好意让到楼上去看书。依旧是满壁琳琅,不过和三十年前相比,那时摆在地摊上的货色似乎还要比现在放在玻璃橱里的质量高得多。这是不能不使人叹息的。曲园可以重修,可是当年的书店街的盛况就不容易恢复了。即使是重开几间门面也不顶用,就和北京的琉璃厂一样。”[14]这段可悲的历史是值得我们永远铭记的。

4.浙东浙西地区

浙东浙西是明清藏书家、藏书楼尤为集中的地区,吴晗《两浙藏书家史略》收录明清浙江籍藏书家399位,其中相当部分都属于浙东浙西地区,如杭州105人、海宁38人、嘉兴21人、平湖13人、桐乡9人、湖州24人、宁波27人、绍兴27人,合计264人,已占去总数的66%强。较为著名者有祁承然澹生堂、曹溶静惕堂、袁枚小仓山房、朱彝尊曝书亭、吴骞拜经楼、范钦天一阁、朱学勤结一庐、陆心源皕宋楼、丁丙八千卷楼、刘承干嘉业堂等等。

清末四大藏书楼:山东聊城杨氏海源阁、杭州丁氏八千卷楼、常熟瞿氏铁琴铜剑楼、湖州陆氏皕宋楼,其中浙东浙西地区占了一半。此外,该地区的造纸业、刻书业也十分发达,已形成了不少专业的刻书、印书乡镇,譬如湖州的晟舍、汇沮等地;乌程凌、闵两家的朱墨套色印刷,更是名扬四海,在中国古代印刷史上占有非常重要的地位。在如此丰厚的典籍文化背景下,浙东浙西书肆的繁荣自亦是不言而喻的。

胡应麟《少室山房笔丛》卷四“经籍会通四”载,明代杭州书肆,“多在镇海楼之外,及涌金门之内,及弼教坊、及清河坊,皆四达衢也。省试则间徙于贡院前;花朝后数日,则徙于天竺,大士诞辰也;上巳后月余,则徙于岳坟,游人渐众也。梵书多鬻于昭庆寺,书贾皆僧也。自余委巷之中,奇书秘简,往往遇之,然不常有也”。胡应麟之后,关于浙东浙西书肆的资料罕见记载。但偶从有关小说的封面识文中可知,清乾隆时,杭州的书坊依然集中在清河坊一带:如大连图书馆藏乾隆十六年(1751)会敬堂刻本《西湖佳话》,封面印有“杭城清河坊下首文翰楼书坊发兑”字样[1]。

值得注意的是,早从明代开始,浙西地区就活跃着一种流动的书肆——书船,据《湖录》载:“书船出乌程织里及郑港、淡港诸村落,吾湖明中叶如花林茅氏、晟舍凌氏闵氏、汇沮潘氏、雉城臧氏,皆广储签帙。旧家子弟好事者,往往以秘册镂刻流传。于是织里诸村民,以此网利,购书于船。

南至钱塘,东抵松江,北达京口,走士大夫之门,出书目袖中,低昂其值,所至每以礼接之。客之末座,号为书客,问有奇僻之书,收藏家往往资其搜访。”[16]嘉兴诗人陈鳇,目睹书船的穿梭往来,写下了“阿依家近状元台,小阁疏窗面面开。昨夜河头新水长,书船多是譬溪来”、“万卷图书一叶舟,相逢小市且邀留。几回展读空搔首,废我行囊典敝裘”、“人生不用觅封侯,但问奇书且校雠。却羡溪南吴季子,百城高拥拜经楼”的诗句。

利用四通八达的水乡河网,书船的影迹频频出现在江浙的各个乡镇,将一本本墨香四溢的图书,送入千家万户。明清时的藏书家,大多与书船保持着良好的关系:据叶德辉《书林清话》卷七载,湖州的书船曾经云集于常熟七星桥,等待汲古阁主人毛晋前来选购图书;而乾嘉时期吴县藏书家黄丕烈,也曾在《士礼居藏书题跋记》提及为他提供过种种稀见典籍的“书船友”曹锦荣、吴步云、郑辅义、邵宝墉等。

清末民初,浙东浙西的固定书肆主要集中在杭州,据朱遂翔《杭州旧书业回忆录》载,较为著名者有杨耀松文元堂书局(杭州清河坊)、朱成章经香楼(杭州梅花碑)、侯月樵汲古斋书店(杭州梅花碑)、郑长发古怀堂书局等数家,另有书贾杨炳生、杨见心、朱瑞、陈天翰、刘琨、费景韩等人,为上海、嘉定、南浔等地书肆及藏书家四处收购旧书。

二、三十年代,随着私人藏书的大量散出,浙东书肆渐趋兴旺,并受到全国各地书贾及藏书家的特别关注。这里,我们不妨举阿英的一次买书经历为例,对当时浙东浙西地区的书肆略作浏览。据《小说闲谈·浙东访小说记》载:1936年正月十二日,阿英从上海出发,首站至杭州,逛石渠阁、周氏善本书室、复初斋支店等书肆,购得抄本《金闺杰》及《麒麟现》。第二站绍兴,几乎跑遍城中书肆,购得乾隆辛未翰海楼刻有图大本《西湖佳话》(《孙目》未录)、湖南原刻大字本《新镌古本批评三世报隔帘花影》、活字本《忠烈侠义传》、乾隆崇德书院刊大本《飞龙全传》等小说。十三日至第三站宁波,沿东大街逛通雅、三余堂、世德堂、天禄阁等书肆,购得弹词两种。十四日,托书贾王松泉购下余姚卢氏小说专藏600多册,同日取道杭州返沪,复逛周氏善本书室、抱经堂、经训堂、文艺、石渠阁等书肆,购得《一字不识之新党》、《梦中缘》原刻本、《绘真记弹词》、《李卓吾评三国志演义》明翻刻本、《常言道》光绪乙亥刻本(《孙目》未录)、《龙凤金钗》十集、建版《西湖小史》、清初复刻本《三遂平妖传》等小说。十六日在澉浦某书肆购得《新刻增删二度梅奇说》(《孙目》未录)。十八日午回到上海。阿英总结这次浙东访书活动云:“回想此番浙东之行,虽感到不少的失望,然借此得以小休,且漫游了几个地方,而总算又收了近七百册的小说,也不能不说是‘失之东隅,收之桑榆’了。打桨归来,遂欢然入梦。”短短的6天行程,仅通俗小说竟然就购得近七百册,浙东书肆的魅力,实在令人艳羡心醉。

五十年代,浙东地区的古旧书肆开始转入萧条,但在杭州的抱经堂、松泉阁、宝贻斋、大观楼等书肆中,依然可以寻觅到使人兴奋的珍本秘笈。黄裳在《西泠访书记》、《湖上访书记》[18]等书话中,记录了自己访书杭州的难忘经历,并且充满深情地写道:“白居易的名句‘未能抛得杭州去,一半勾留是此湖’……照我的意思,除了西湖的一半之外,那另一半值得勾留的应该就是杭州的旧书了。”为我们留下了浙东书肆弥漫着浓郁人文色彩的脉脉余晖。

5.上海地区

若与上述四个地区相比,上海书业的历史并不久远,但它却后来居上,并迅速崛起为中国近代书业的中心与支柱,这主要得益于如下三个方面的原因:其一,晚清以还,凭借得天独厚的地理位置、空前开放的人文政策,上海成为远东地区的金融与商业中心,繁荣的经济又催开了文化事业、特别是出版事业的发展之花。据朱联保《近现代上海出版业印象记》一书统计,上海大小不一的公私出版机构,竟然多达500余家,当时一些名闻全国的大出版机构,如商务印书馆、中华书局、申报馆、开明书店、世界书局等,大多集中在上海。这些机构出版的书刊总量是极其惊人的,其精确的数字现在虽难统计,但可以举另外一个数字作为参照:《民国时期总书目》“语言文字”分册凡收书3861种,其中有2500余种均在上海出版,约占总数的65%[19]。

其二,特殊的政治背景,尤其是外国租界的存在,使上海成为各类知识分子的聚居地与避风港,从前清的遗老遗少到激进的革命人士,从知名学者到无名作家,从藏书故家到现代出版家,一时风云际会,聚集一隅,造就了一个极其庞大的图书需求市场。其三,上海北面之苏州,西南之浙东,均为书业发达地区,民国时期,两地有许多旧家的藏书散向上海,譬如扬州吴氏测海楼藏书、苏州刘氏玉海堂藏书、邓氏群璧楼藏书、常熟赵氏旧山楼藏书、杭州崔氏之遗书、南浔刘氏嘉业堂藏书、张氏适园藏书、宁波范氏天一阁藏书、卢氏抱经楼藏书、冯氏醉经阁藏书等等。这些各具特色的藏书,不仅为上海的书市平添了无穷魅力,也为上海书肆的发展提供了强劲后力。总之,正如扫叶山房书肆的启文所云:“良由海通以来,上海一隅几为全国之中心点,淹通之儒,博雅之士,与夫豪贾巨商,凡欲购贩书籍者,无不以沪渎为挹注之资。故本坊每年销行各书,北至奉吉,南迄闽广,西则滇黔边,东则鲁、皖、浙各省,远而至于东西洋诸名国,邮筒往来,日必数十起,轮轨交驰,寄运灵捷。”上海书业呈现出一派欣欣向荣的景象。

根据有关资料记载,旧上海的书肆主要集中在福州路、汉口路西段和广西路一带以及城隍庙三处。譬如在福州路有:传薪书局(福州路260号,店主徐绍樵)、文汇书店(福州路397号,店主王昭美)、汉文渊书肆(福州路近福建路处,店主林子厚)、受古书店(福州路近福建路,店主翁培栽)、龙虎书店、广益书局、博文书局、广艺书局、国粹书店等等。汉口路西段和广西路一带有:抱经堂书局(店主朱遂翔,1938年由杭州分沪)、来青阁(店主杨寿祺,原在福州路近福建路口,后迁至汉口路706号)、来薰阁(店主陈济川,总店设于北京,上海分店设于广西路281号)、忠厚书庄(店主黄廷斌,设于汉口路708号)、富晋书社(店主王富三,总店设于北京)、文海书店(店主步恒猷)、汉学书店(店主郭石祺、杨金华,设于汉口路693号)、温知书店(店主孙助廉)、艺林书店(店主孔里千)、文瑞楼(原设于南市城内,后迁至河南中路广东路之南)、蟫隐庐(位于汉口路,店主罗振常)等等。城隍庙附近有:饱墨斋、葆光、学海书店、粹宝斋、梦月斋、传经堂(蓬莱市场内)等等。

另外,在其他马路上,也散布着不少书店,较为著名者有淮海中路上的修文堂(淮海中路近重庆路的五凤里,店主孙实君)、复兴中路上的春秋旧书店、常熟路上的萃古斋(常熟路华山路口,店主于士增)、交通路上的六艺书局、广西路小花园的古书流通处、愚园路静安商场内金氏文都书店等等。这样的繁荣局面一直维持到四、五十年代,上海市出版工作者协会文史资料委员会,曾经根据1947年的《上海行号路图录》及1948年的《上海市书商业同业公会会员名录》绘制过一幅“解放前上海福州路”地图,上面标示的书店仅福州路依然多达50余家。

上文我们粗略考述了南北书肆的历史变迁。值得注意的是,早从明清开始,南北书肆就出现了相互交流的趋势。翁方纲《复初斋诗注》载:乾隆时,当四库馆臣拟定“校阅某书应考某典”后,随即“详列书目,至琉璃厂书肆访之”,“是时,浙江书贾,奔辏辇下,书坊以五柳居、文粹堂为最”。五柳居主人陶氏,乃湖州人,文粹堂主人韦氏,乃苏州人,为了广搜旧书,两家每年“购书于苏州,载船而来”,出现了所谓南书北运的现象。而垄断琉璃厂书业的则是江西金溪人,他们修建会馆,排斥北人,控制着绝大部分的北京书肆,直到光绪中叶以后,北方人始在琉璃厂占据主导地位,而南方人则退居从属。

至二、三十年代,上海书市火爆,北方书肆纷纷南下,据陈乃乾《上海书林梦忆录》载,北京富晋书社自从购下扬州吴氏测海楼藏书后,“即设分店于上海,为北方势力南渐之先声”。此后,琉璃厂的来薰阁、隆福寺的修文堂等书肆亦接踵而来,南北两派呈并峙之势。“北方人秉性勤俭,开支较省,每得一书,不急于求售,既估定售价若干,虽累年不能销,亦不轻于减削;对待主顾,殷勤恭顺,奔走伺候,不以为劳。南方人则较为高傲,视主顾之去来,任其自然,不甘奔走伺候;购进之书,志在急售,不愿搁置。故北方之多年老店,常有善本书存储,南方则绝无仅有而已”。至三、四十年代,北方书肆“浸浸日上”,渐渐凌驾于南派之上,“来薰陈氏、富晋王氏、修绠孙氏,均长住沪店。以前南书北运多获厚利,今则北书南运,有增无已,既极必反,理固然也”。

事实上,“南书北运”、“北书南运”仅是南北书肆大交流的一个方面,民国时期的上海书市,还曾通过互设连锁分店的形式,与华东、华中等地区的书业融为一体,共创繁荣景象。譬如杭州著名的抱经堂书肆曾在上海汉口路。704号开设分部;苏州老字号书肆扫叶山房,曾在上海南市彩衣街、棋盘街530号及松江西门外里仁街分别开设了“南号”、“北号”、“松号”三家分店;南京书贾朱长圻宣统二年(1910)在南京开设萃文书局,1911年之后则将书肆迁至上海。

而上海较为大型的书店亦在全国各地设立分店,如总店设于上海福州路棋盘街口的中华书局,分别在北京、天津、保定、直隶(石家庄)、张家口、奉天、吉林、长春、绥化、济南、东昌、烟台、太原、开封、郑州、西安、南京、徐州、杭州、温州、兰州、南昌、安庆、长沙、衡州、常德、沙市、汉口、武昌、成都、重庆、福州、厦门、广州、潮州、汕头、桂林、梧州、云南、贵阳、邢台、新加坡等42处设立分局。总馆设于上海棋盘街中市的商务印书馆,分别在北京、天津、奉天、龙江、太原、济南、西安、开封、成都、重庆、泸州、汉口、长沙、常德、南昌、杭州、福州、广州、潮州、芜湖等20处设立分馆。

除此以外,北京、上海、杭州等地的著名书肆还先后推出了“函售”服务,每到一批新书,就将其编目刊印,发往全国各地,供学校、图书馆、研究机构、学者及藏书者选购。总之,通过上述种种方式,大江南北的书市仿佛联成了一条长河,各种书刊就在其中自由流动,典籍文化的传播达到了空前广泛、迅速的境地。