编者按:该文最早在2021年10月3日初刊于公众号“游牧民族在法国”。感谢该号授权“新加坡眼”转发。

新冠病毒席卷全球将近两年,每天查看新增病例,已成为了一种常态。最近,新加坡确诊病例激增,政策放松又收紧,很多人难免对疫情产生了倦怠感。

本文作者为法国东巴黎大学城市规划学博士,目前跨界从事手机游戏行业,曾居住于法国、巴西,现居新加坡。

一晃,从2019年12月新冠疫情爆发到今天快两年了。

当初,谁也没想到病毒会席卷全球,夺走几百万人的生命,并且在两年后依旧没有消失的迹象。

好在随着更多人的康复,疫苗的普及,人们似乎不那么恐惧了。

不过,生活远没有恢复正常。

疫情反反复复,媒体充斥着各种信息,居家令随时可能重启,跨国旅行依旧艰难,有点感冒症状就疑心。

这所有种种渗透到生活日常中,让人产生一种深深的疲惫感。

01信息的冲击

不知从何时起,每天查看新增案例已成一种习惯,却不敢细想屏幕上冷冰冰的数字意味着什么:一家人的忙乱,一群医务人员的调动,一座城市的全员核酸,乃至一个生命的凋零……

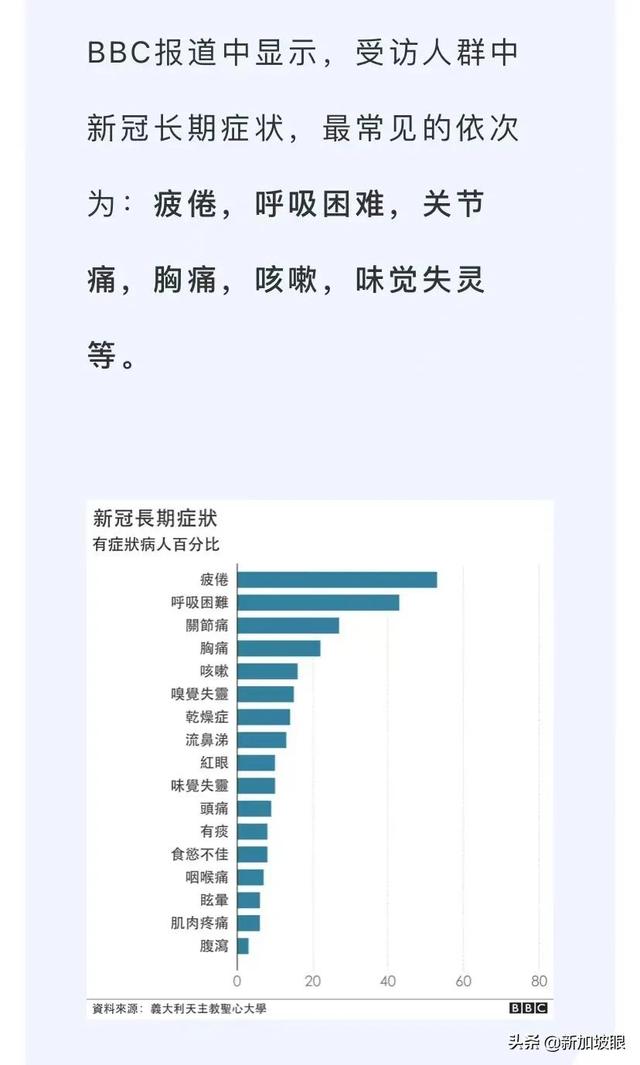

更让人迷惑的信息是关于后遗症,目前媒体上公布的数据触目惊心。而根据我们自己的经历和一些朋友的反馈,并没有特别的后遗症。不知道是“幸存者偏差”,还是统计口径的差异(医院的数据大多是重症患者的情况)。

还有便是关于疫苗的功效。各国的疫苗有效数据层出不穷,加上人口年龄、是否有基础疾病、各地防控措施差异等变量,让横向比较变得尤为困难。在新加坡,85%人口完成至少一剂接种,82%人口完成两剂接种,接种率处于世界前列。坡县政府在今年8月份信心满满,准备采取开放政策,挽救小岛不堪重负的经济,没想到疫苗还是没跑赢变种病毒,每日新增一下飙升至2000+,死亡病例也创下新高。

在这个信息大爆炸的时代,信息是个无孔不入、想回避都回避不了的东西。这天早上本想屏蔽信息,打开电脑工作对话栏里HR已经发来温馨提示:今日新增XX,请大家注意防范,减少外出……

02空间的杂糅

随着疫情演变为一场持久战,强硬的“封城令”和严格限制行动自由的措施已经越来越少被采用,转而为一种柔性的居家工作和居家学习政策。

在坡县因疫情的反复,居家工作和居家学习不知又双叒叕来了多少次。

最初,我是非常欢迎居家工作的,少了早上打仗似的忙乱,还省去了通勤时间,何乐而不为。可是慢慢发现,当工作空间和休息空间、个人空间和家庭空间杂糅起来,并没有想象中那么美好。在家里工作很难进入一种思想高度集中的状态,你会时不时被周边的琐事打断——朋友圈有信息提示,要不要看一眼;门铃响了,外卖到了……

当然酸爽的要数居家工作和居家学习同时进行。

一边是孩子大喊:“妈妈,zoom连不上!”

一边是队友甩锅:“我在开会,你去看一下。”

一边是工作群的通知:“10点后台操作培训,收到确认。”

感觉人分分钟在奔溃的边缘。

而当一天工作结束,没有了“下班回家”这个过程,好像人并没有回到一个放松休整的状态——依旧对着屏幕、心不在焉地刷着剧,心里只有一个字:累。

03人心的疏远

一年前,我曾在公众号写过自己得新冠的经历,当时的想法很简单,就是分享出来让大家不要那么焦虑。后来我也会和一些朋友聊这段经历——对我来说,这不是什么禁忌。

直到有一天,有人开始提醒我,“以后不要和别人说你得过新冠”。这些人中有家人,也有朋友,我相信他们都是出于好心。尽管有点点不屑,但我还是接受了他们的建议。因为,我也逐渐发现,随着后遗症等数据的公布,感染过新冠似乎成为了一件羞耻的事情。

疫情下,面对面交流减少,网络传播被放大,人心也似乎疏远了。

前一阵福建莆田出现疫情,源头指向从新加坡回到福建老家的林某杰。他在厦门落地后按规定隔离了21天,期间核酸检测均为阴性,结束隔离之后,他回到家中,继续隔离10天。可以说,在整个过程中,他没有违反任何规定。

“没有人想成为确诊病例,也没有人想成为感染者。疫情重来,我们也是受害者,我们也是无辜的。”林某杰的发声让我很感慨,一个本应该得到同情和关爱的病人,结果成为谩骂与诅咒的对象。究竟是人病了,还是社会病了。

如果说“时代给予了我们廉价的正义感、合法的伤害权和虚幻的宏大感”,那么疫情或许放大了这一现象。

04旅行的剥夺

留学生中流传了一则关于法国人的笑话:度假前在计划度假,度假中在享受度假,度假后继续筹划下一次度假。可见,每年的度假在法国人民眼中是多么圣神而不可侵犯。

直到成为一名打工人之后,才发现法国人的智慧——度假出游真的是必要的抽离,是都市打工人续命的药丸。在一次次出发抵达,萍水相逢之间,人生的边界扩大了。它所指向的是一种无法预见的,蓬勃的生命。

我的上一次旅行可以追溯到20个月前。之后就画地为牢,没有再离开过所在地。我们甚至赶时髦,尝试了一次Staycation(原地度假),却也很难体会到旅行的乐趣。

疫情不仅剥夺了旅行,也让回国探亲变得困难重重。搬来坡县后,本以为回国更加方便,不想回国成了奢望:有限的年假天数难以满足隔离要求,旅行途中的感染风险也让人望而却步。

此时,父母安康已是最大的幸事,那些因疫情而不能回去照顾生病家人的朋友更为煎熬。

两年了,我似乎已经忘记出门不戴口罩的感觉了,忘记没有疫情的时候是怎样去生活的,只好任由自己被不确定性裹挟,被疲惫感吞噬。

原本我把这一切都归结于疫情,但最近看了韩国裔哲学家韩炳哲的《倦怠社会》竟释然了。原来,“倦怠”是现代过度积极的“功绩社会”的常态。(哲学家的语言已经足够深邃、透彻,以下尽量摘抄原文,不作提炼。来源:《倦怠社会》)

“从病理学角度看,21世纪伊始并非由细菌或病毒而是由神经元主导。各种精神疾病,如抑郁症、注意力缺陷多动症、边缘性人格障碍或疲劳综合征主导了21世纪初的疾病形态。它们不是传染性疾病,而是一种梗阻病,不是由免疫学上他者的“否定性”导致,而是由一种过量的’肯定‘性引发。 ”

“过度的积极性还可以呈现为过度的刺激、信息和资讯,它从根本上改变了注意力的结构和运作方式。感知因此变得分散、碎片化。此外,日益增长的工作负担要求一种特殊的时间和注意力的管理技术,这反过来也影响了注意力的结构。作为一种时间和注意力的管理技术——多工作业(Multitasking),并不代表文明的进步……更确切地说,它代表了一种倒退。”

“工作和效绩的过度化日益严重,直到发展成一种自我剥削。这比外在的剥削更有效率,因为它伴随着一种自由的感觉。剥削者同时是被剥削者。施虐者和受害者之间不分彼此。这种自我指涉性产生了一种悖论式自由,由于其内部固有的强制结构而转化为暴力。”

如此看来,疫情也仅仅是通过信息的刺激、空间的阻隔放大了这种现代社会的倦怠感。那我们能做的是什么呢?

韩炳哲给出的建议是:

不要立即回应。“受到刺激不要立刻做出反应,而是能够拥有阻止、隔绝的本能”。因为“立刻做出反应、回应每一个刺激冲动,已经是一种疾病、一种倒退,也是疲劳、衰竭的征兆”。

保持消极的能力。“它是一种不去做某事的能力。如果一个人缺少了消极的能力,那种不去感受某物的能力,而只有积极的能力,即感受的能力,那么感官将无助地面对汹涌而至、不由自主的刺激和冲动。”

学会沉思和倾听。“人类在文化领域的成就,包括哲学思想,都归功于我们拥有深刻、专一的注意力。”“正是因为丧失了沉思的能力,积极生活变得绝对化,从而导致了现代积极社会的焦虑和歇斯底里症状。”“倾听的能力恰恰以沉思的专注力为基础,而过度积极的主体无法抵达这一领域。”

更多关注身边的人。“在孤独和精神寻求中,为自我重建一个闲适空间。在其中人们相互关注,组成亲密的友邻社会。”

感谢微信公众号 游牧民族在法国 授权新加坡眼转载。